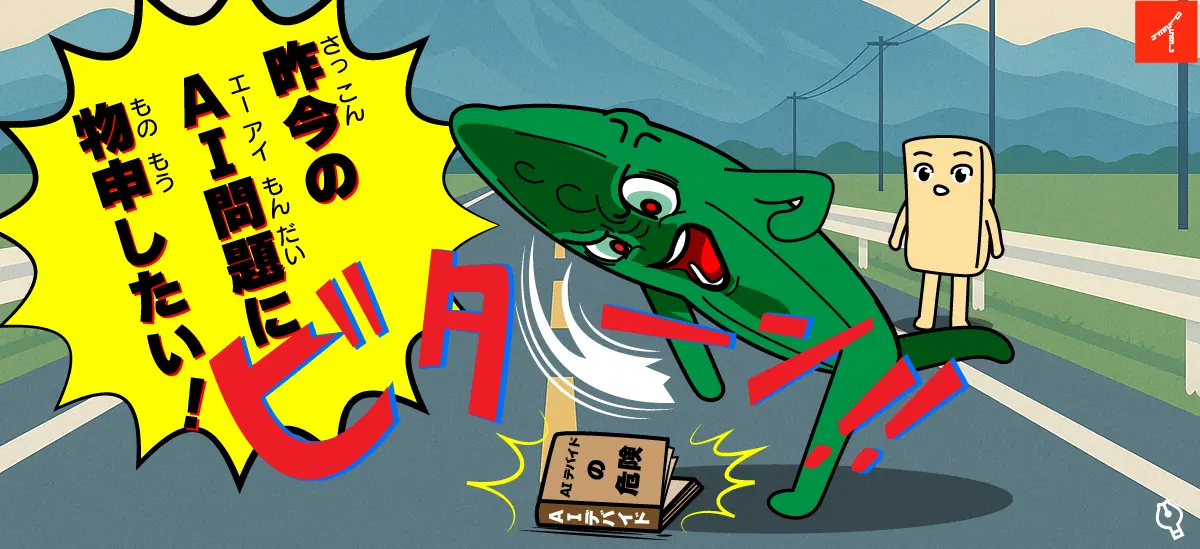

AI格差より深刻な問題:創造性を失わずにAIを使いこなす方法|ゴーヤ氏の提言

AI

世間では批評家や専門家たちが「デジタルデバイド(情報格差)」や「AIデバイド(AI格差)」の問題性を訴えている。だがそれは、本質を見失っている恐れがある。問題は使える人と使えない人の差じゃなく、「人が人でなくなってしまうこと」ではないだろうか。

作品の生命

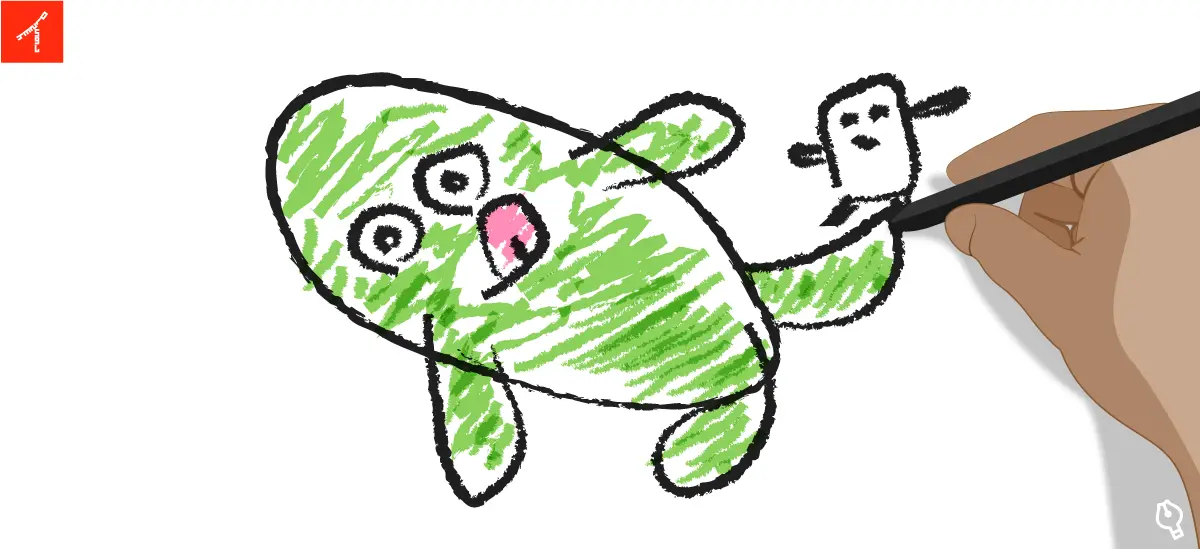

例えば子どもが、初めて色鉛筆を握って、たどたどしい手つきで絵を描く。その線は歪み、色ははみ出していて、大人から見たら「下手くそ」かもしれない。

だが、できあがった絵には人それぞれの個性がにじみ出るし、その線の一本一本に生命力や躍動感を感じることすらある。

対して、はじめから生成AI搭載の画像作成アプリが入ったタブレットを渡され、「これで描きなさい」となったらどうだろうか。何度でも修正が簡単で、テキスト指定だけでプロみたいな絵がものの数分で出力される。

しかし、それで完成するのは「個性が限りなく薄い、同じテイストの作品」ばかりになるだろう。

しかもそのあとで、「今度は鉛筆と紙を渡すから自分で描いてごらん」と言われた場合、「え?AIなら1分で超うまい絵ができるのに、絵を何時間もかけて描くの無駄じゃない?」と思うかもしれない。

鉛筆で描いた線は消しゴムでも完全には消えないし、何度も描き直していると紙もくしゃくしゃになってしまう。初めて絵を描く子どもにとって、それは大きなストレスになるからだ。

手で描くことの意味

手で絵を描き続ければ、描けば描くほど上達する。何度も描き、何度も消し、時には憧れの作家の絵を模写したり、好きなキャラクターのファンアートを描いたり……。そうすることで次第に、その人にしか表現できない個性が生まれてくる。

しかし、AI生成にはそれがない。

効率化

かつてアニメは「セル画」と呼ばれる完全手描きのイラストシートを何万枚、何十万枚と描いて、パラパラ漫画を動かす要領で作られていた。2時間ほどのアニメ映画ともなると、その枚数は20万枚前後にものぼる。

その途方もない枚数を、1枚残らず全て手描きで作成していたのだ。

その後CG(コンピューター・グラフィック)の技術が進化し、デジタルでアニメが作れるようになって、制作時間が大幅に短縮された。

そして今、AIに任せれば、ほんの数行の文字命令で、誰もがワンタッチでアニメを作れるようになった。

今となってはセル画に対して「非効率」で「時代遅れ」なんて感想が多く出るだろう。だが、セル画のアニメにはCGじゃ絶対に出せない味があり、時が経ってもその個性は失われることがない。

失うもの

1000枚の絵を1秒で生成できるようになって、人間は本当に豊かになったのか。むしろ、何が大切なのか分からなくなってしまってはいないだろうか。

この技術の普及で、人が失おうとしているものがある。それは「観察する力」だ。

生成AIに頼れば、自分の目で世界を見なくなる。風がどう吹くと雲がどう流れるか、筋肉がどう動いて表情が作られるのか....そういうことを観察しなくなってしまうのだ。

他にもまだある「考える力」と「深い喜び」だ。

答えと完成品をAIが簡単に出してくれるから、人間が悩む必要や時間が減っていく。何時間も…場合によっては何年もかけて作品を完成させたときの、魂が震えるほどの達成感と喜びも味わえなくなる。

とはいえ希望もある

かすみ目や手の震えなど、長時間の作業ができない事情がある人でも、AIの助けを借りれば大切な人へ手作りの絵本を作ることができる。AIの力を借りつつも、一番大事な部分は自分の手で描き、自分で考えた手書きのメッセージを添える。そんなふうにして、誰かを喜ばせることができるのだ。

大事なのは使い手の心

技術は道具に過ぎない。包丁だって、料理を作ることもできれば、人を傷つけることもできる。大事なのは「便利な道具をどう使うか」だ。

この世界には機械には絶対に作れないものが確かにある。誰かを想って初めて描いた絵、大切な人との思い出をつづったラブソング……。.そういうものはどんなに技術が進歩しても、この世で唯一、自分にしか作れない。

AIに任せられることは任せればいい。だが、自分自身にしかできないことまで手放してはいけない。手を動かして、失敗して、それでも諦めずに何かを作り続けること。それが人としてあるべき理想ではないだろうか。

格差より心配すべきこと

AIによる格差を心配する前に、やるべきことがある。それは「問い続けること」と「技術の限界を知ること」だ。

便利だからと闇雲にAIを使うのではなく、「なぜこの作業をAIに任せるのか」、「本当にそれが最善手なのか」などを常に自分へ問いかけてほしい。

また、AIは確かに便利だが万能ではないことを念頭に置くのも大事だ。AIには感情がないから人間の気持ちを理解できない。人間の常識や、愛の概念も分からず、それっぽく模倣するだけだ。ここに芸術性の限界がある。

よくある質問(FAQ)

デジタルデバイドは主にインターネットやコンピューターへのアクセス格差を指しますが、AIデバイドはAI技術の利用能力の差に加え、本記事で述べた「人間性の喪失」という深層的な問題を含んでいます。

一概に悪いとは言えません。重要なのはバランスです。まず手で描く楽しさや難しさを体験させ、その上でAIを補助的なツールとして活用することが理想的です。

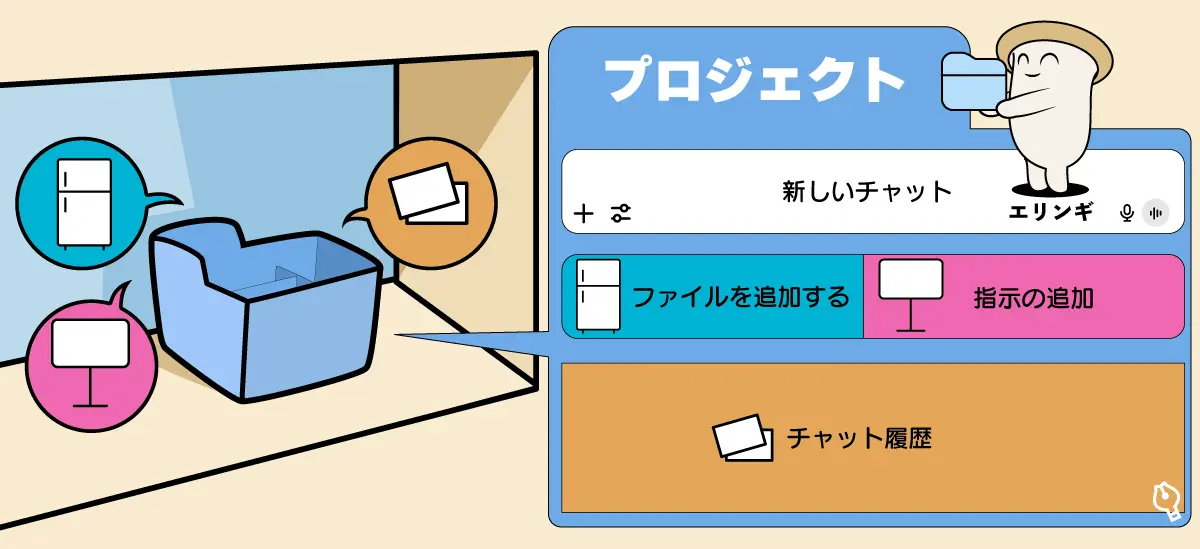

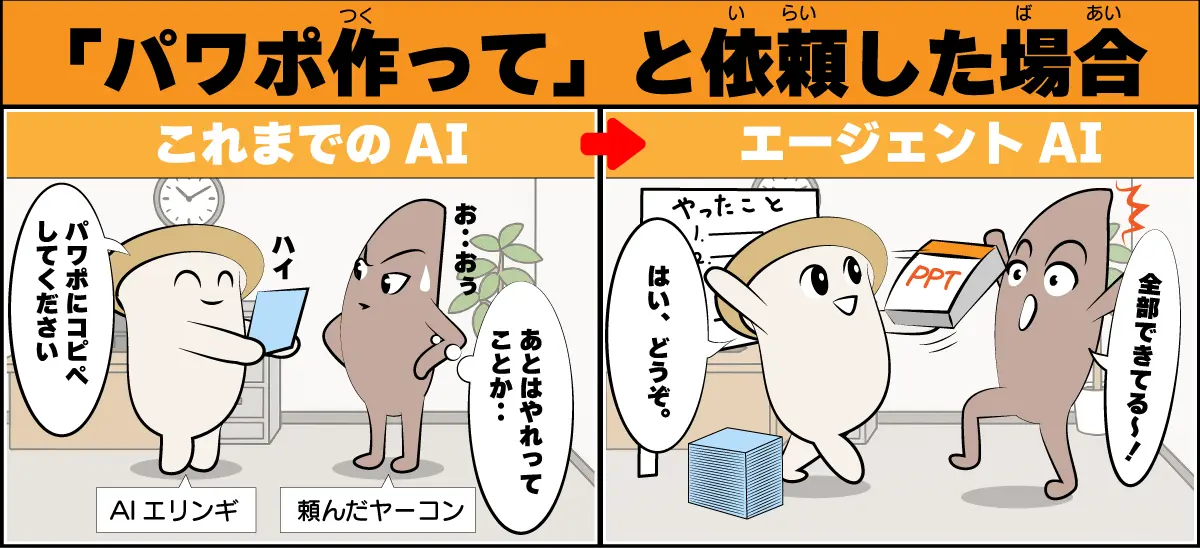

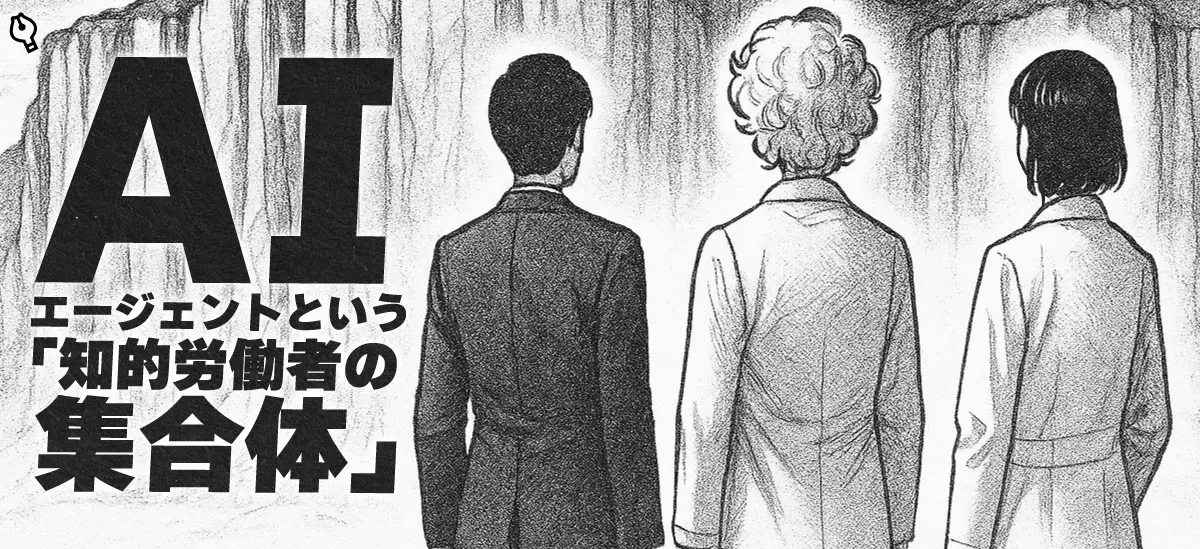

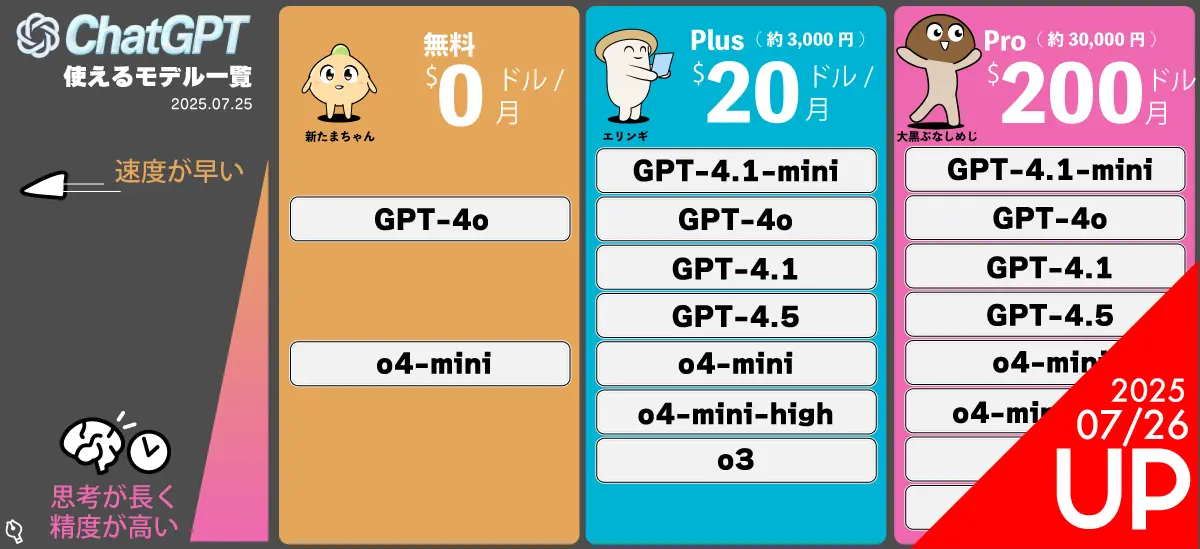

AIエージェント機能とは?で詳しく解説していますが、アイデア出しや下書き作成にAIを活用し、最終的な創造性や個性の部分は人間が担当するハイブリッド型がおすすめです。

AIエージェント料金の衝撃でも触れていますが、AIにできない「観察力」「共感力」「創造性」を磨くことが重要です。

無理にAIを使わせるのではなく、その人が持つ手仕事の技術や経験を大切にしながら、必要に応じてAIの恩恵を受けられるようサポートすることが大切です。

AIリテラシー教育と同時に、手を使った創作活動、観察力を養う自然体験、失敗から学ぶ機会を確保することが不可欠です。

いいえ。AIがどれだけ進化しても、「なぜ作るのか」「誰のために作るのか」という動機や情熱は人間にしか持てません。

効率化自体は悪くありませんが、効率化によって失われるものを認識し、意識的に守ることが重要です。