AI格差とは?理想の未来を創造する【2025年版】〜ブロッコリー3兄弟編〜

ブロッコリー3兄弟と一緒に、AI格差について音声で理解を深めましょう。記事を読みながら、または移動中にお聴きください。

私たちは今、歴史の転換点に立っている。生成AIという革命的なテクノロジーが、パーソナルコンピュータ(PC)やスマートフォン(スマホ)を遥かに上回る変革をもたらそうとしているのだ。

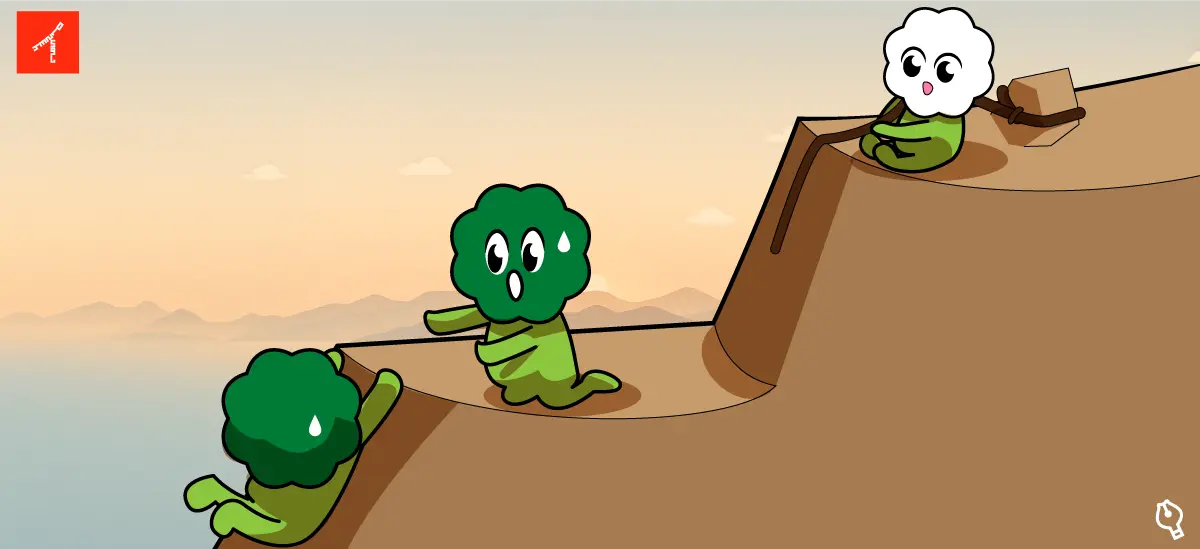

一旦立ち止まってみてほしい。人類は過去と同じ過ちを繰り返そうとしていないだろうか。それは格差社会の拡大、そう「AIデバイド」だ。

UNESCO『生成AI教育研究指針』でも新たなデジタル格差の懸念を指摘。

「divide(デバイド)」は英語で「分割する」という意味の単語だ。「AI divide」とはAIによって生まれる分断……つまり「AI格差」という意味で用いられる用語である。

かつては他にも「デジタル・デバイド」、「モバイル・デバイド」などが話題になった時代もあった。

【過去の格差事例】

デジタル・デバイド

1990年代後半、windows95登場付近で発生。PCを使いこなせる人と、アナログに留まった人の間に生じた格差

情報リテラシー格差

デジタル・デバイドの少し後に発生。インターネットを使いこなせる人とそうでない人の間に生じた格差

モバイル・デバイド

2010年代前半に発生。スマホを使いこなせる人とガラケーに留まる人の間に生じた格差

たしかに「格差」と言ってしまうと、何やら重大な社会問題の雰囲気がする。だが実際に世の中で「AIデバイド」が囁(ささや)かれ始めているのも事実だ。

なぜ我々は常に「格差」を考えるのだろうか?そして「格差」は何故生まれるのだろうか?

【難しさ】

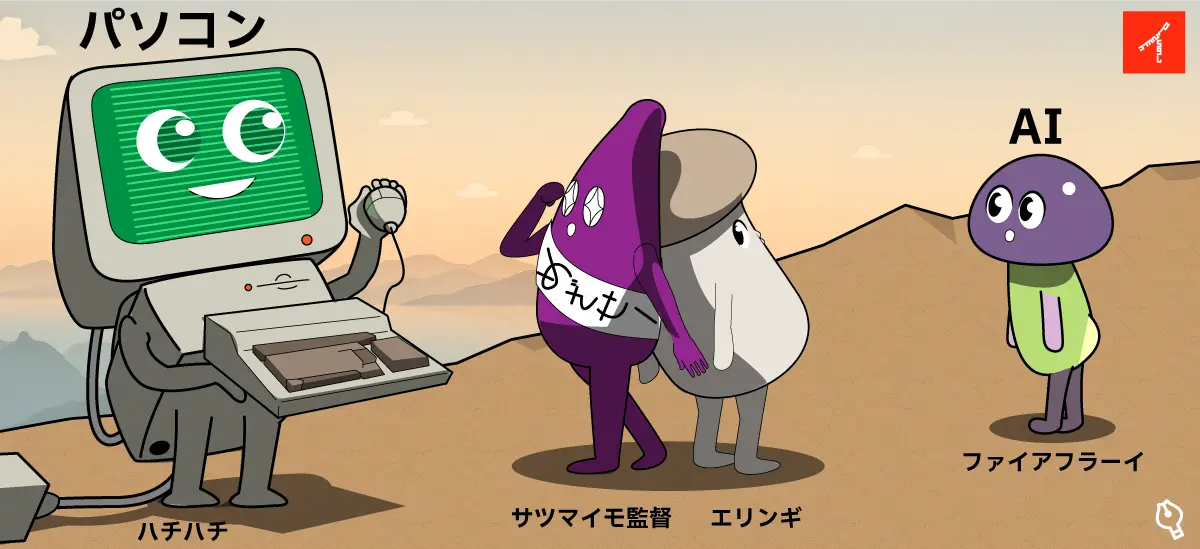

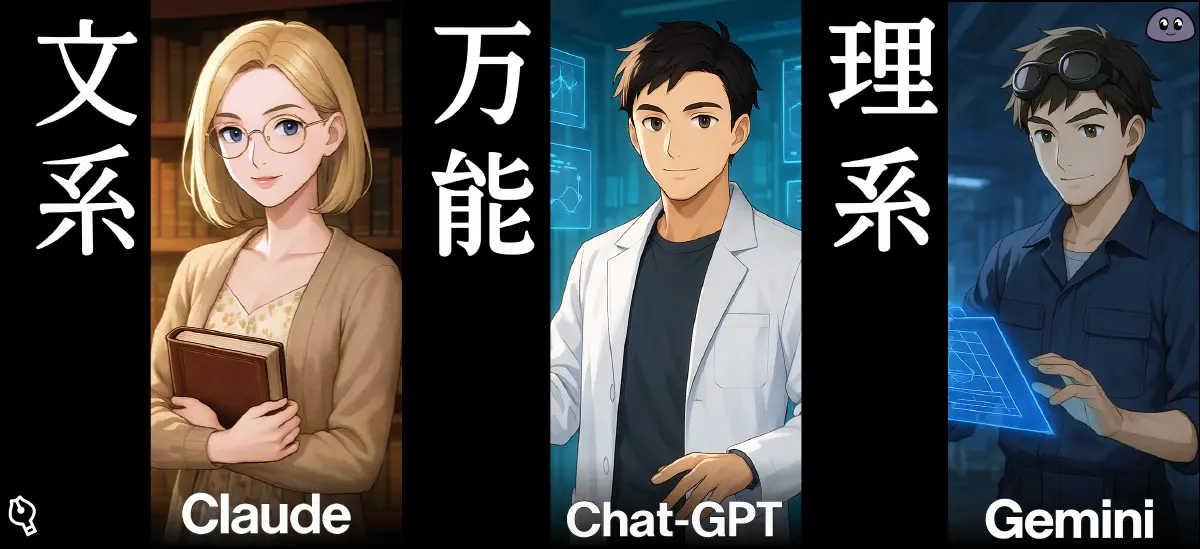

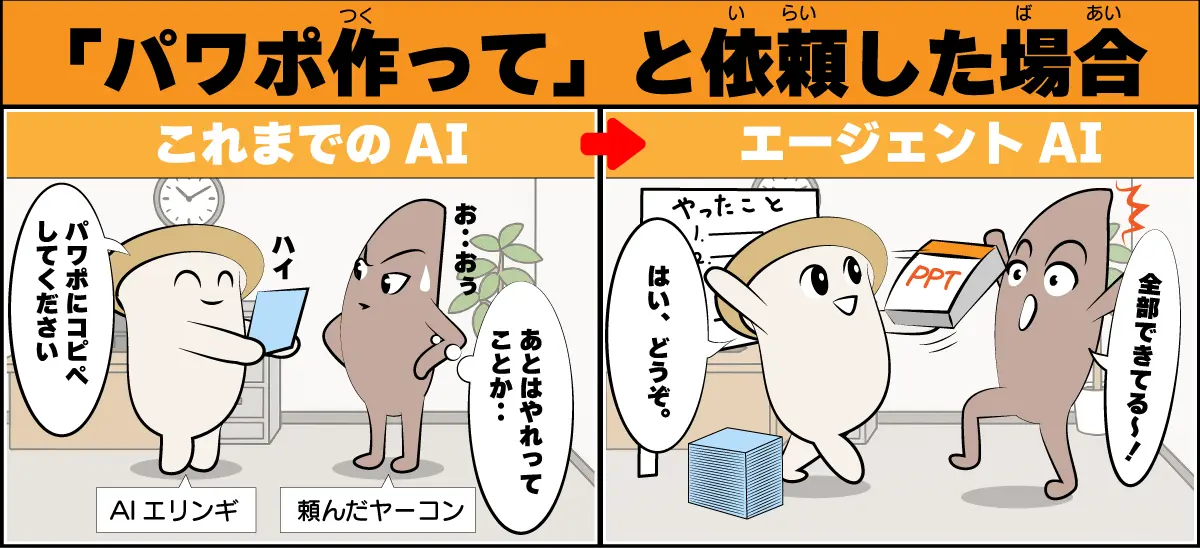

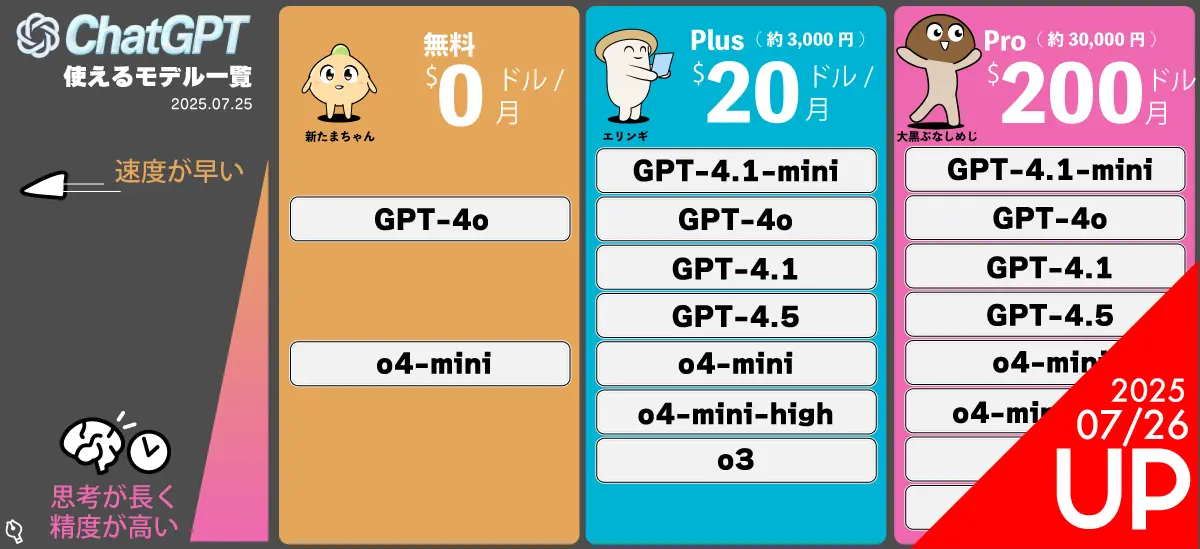

1976年にApple I(Appleコンピューター)が登場したとき、コンピュータは専門家のものだった。その後1995年にwindows95が出るまで約20年……。いや、win95が出てからもPCは「誰もが使える道具」ではなかった。今のAIも同じだ。ChatGPTを適切に使うには「プロンプト・エンジニアリング」という命令の書き方を学んだり工夫する必要がある。

便利なアイテムとして登場した筈なのに、なぜ誰もが簡単に使えないのか?どうして多くの人にとって、気軽に扱えない程難しすぎるのか。

【簡単さ】

想像してほしい。5歳の子どもでも、80歳の高齢者でも、一言話しかけるだけでAIが理解し、回答してくれる世界を。

- • 声で命令するだけでプレゼン資料が完成する

- • 手書きのメモが瞬時に小説になる

- • 家族の写真から、オリジナルの絵画ができる

技術的複雑さは全て背後に隠し、ユーザーは魔法のような体験をするだけ。これこそが本来目指すべき姿だ。

【学ぶではなく歩み寄る】

「AIを学ぶ」という意識でなく、「AIに歩み寄る」、「仲良くなる」という意識で触れてみる。そして社会は、そういうことが気軽にできる環境を整える。そうすることで格差をなくし、誰もが気軽にAIを扱える世界に近づけていくのだ。

地球上のすべての学校や図書館、公民館などの公共施設に、無料でAIスタジオを提供し、誰でもAIと一緒に音楽を作り、絵を描き、物語を紡ぐ。これが未来の教育だ。

文科省『生成AI利活用ガイドライン Ver.2.0』(2024)、『ICT環境整備3か年計画』(2025-2027)、UNESCO『生成AI教育指針』により、国内外で教育現場のAI活用環境整備が進行中。

【開発環境も拡大する】

最高のAIツールが一部の大企業に独占されている現状を変える。オープンソースAIプラットフォームを構築し、世界中の開発者が自由にイノベーションできる環境を作る。

なぜなら、最も革新的なアイデアは、常に端っこから生まれるからだ。より末端まで開発の根を広げることで、理想の未来実現を加速させるのだ。

日本企業のAI導入率16.9%(総務省調査)、EU企業13.5%(OECD調査2025)と、AI活用は一部企業に限定。

参照: 総務省 - 通信利用動向調査

【2つの未来】

AIデバイドという問題は、実は巨大なチャンスの裏返しだ。人類には2つの選択肢がある。

- AIを少数のエリートのためのツールにする

- AIを全人類と社会全体の加速ツールにする

『AI事業者ガイドライン』では「社会的弱者のAI活用促進」を明記。

なぜなら、本当に革命的なテクノロジーは、障壁を取り除くものだからだ。かつて印刷機が生まれたことで情報伝達の限界の壁が壊され、同じ書物、同じ情報を世界中の人々が手に取れるようになった。

電話が生まれたことで、距離という壁を無視して会話が可能になった。

インターネットが生まれたことで、国や肩書きの壁を越えて誰もが情報発信できるようになった。

AIは、創造性の壁を取り払う。

【格差はチャンス】

「AIデバイド」という大きな格差問題が発生した今、ここで問題の核を掴んで解決へ導けば、それは歴史の舵を取るほどの大きな偉業となる。AIデバイドを嘆くのではなく、AIで人類の壁を1つ取り除く。

これが世界を変える英雄の選択だ。