AI格差とは?パソコン時代から学ぶ対策【2025年版】〜やさい学園編〜

動画:AI格差の実態と対策について解説

記事の要点

AI格差とは、生成AIを使いこなせる人と使えない人の間で生まれる能力・機会の差。パソコン普及期と同様の現象が2025年に起きており、仕事では作業効率に大差、教育では24時間家庭教師の有無という格差が発生するかもしれない。社会全体での教育・普及支援と「怖がらずに触る」個人の意識改革の両輪で解決が可能なはず。

AI格差とは?定義と2025年の現状

AI格差とは、生成AIツール(ChatGPT、Claude、Geminiなど)を効果的に活用できる人とできない人の間で生じる、仕事の生産性・学習機会・情報アクセスの不均衡を指す。

サツマイモ監督

サツマイモ監督

さっそくだが下記のチェックリストに✓を入れてみてくれ

こんな経験ありませんか?(チェックリスト)

- ☐ 自分が1時間以上かける仕事を、同僚がAIを使って5分で終わらせていた

- ☐ 「プロンプト」って何なのか、正直説明できない

- ☐ AIを使ってみたが「嘘ばかり」で嫌になった

- ☐ 子どもがAIで宿題をこなすのが良いか悪いか判断できない

- ☐ 会社でAI研修があったが興味を持てなかった

サツマイモ監督

サツマイモ監督

3つ以上✓した人は、ぜひこの先を読んで『AI格差』について考えてみてほしい

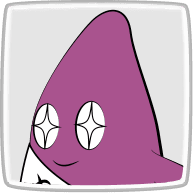

パソコン時代と似ている?AI格差の今

2025年夏、最近はどこで何をしていてもAIの話題を聞くことが多い。だけど何となく得体が知れなくて敬遠してしまったり、逆に使い過ぎて依存気味になっている人もいるかもしれない。どちらにせよ、多くの人がAIとの距離を測りかねている、そんな感じがする。

リンク:[UNESCO]。

サツマイモ監督

サツマイモ監督

この状態、実はパソコン登場時とよく似ているのだよ

【パソコン登場時】

今ではほぼ全ての職場にある、パソコン。

だけど出始めた頃は「ワープロと何が違うの?」、「カーソルを動かそうとするとマウスが机から落ちちゃうんだけど…」など、

文字を打つにも四苦八苦する人も多かった。

しかしそのうちWindowsが出てきて、インターネット回線も整備され、気がついたら、「使えて当たり前」の世の中になっていた。

サツマイモ監督

サツマイモ監督

登場当時はブラインドタッチすら高等技術だったものだ

エリンギ

エリンギ

ゲーム感覚のタイピングソフトが流行った時期もありましたね

【そしてAI】

いま、人類はまた同じような場面にいるのではないだろうか。

今度は「生成AI」という、誰でも簡単に絵や文章を作れたり、人間の代わりに調べものをしてくれる存在が現れた。

だが「著作権とか色々問題があるんでしょ…」と敬遠したり、「質問しても嘘ばっかり返ってくるから使わなくなっちゃった」とか、「変な絵ができるのが面白かったけど飽きちゃった」なんて人も多くはないだろうか。

一方で、既に様々なAIを使い分け、有能なアシスタントとして便利に使いこなしている人もいる。

リンク:[METI/総務省]。

エリンギ

エリンギ

『使える人』と『使えない人』で分かれてきた感じですかね?

リンク:[MEXT ガイドラインPDF]。

サツマイモ監督

サツマイモ監督

その通り。パソコン登場時と同じ現象だね

【使える人】

パソコンを使えるようになった人は、綺麗なカラーイラストをプリントした年賀状が簡単に作れるようになった。

他にも表計算ソフトで家計簿をつけたり、デジカメの写真を整理したり。 使えば使うほど、「こんなこともできるんだ」という発見の連続があっただろう。

AIも同じで、文章を書いてもらったり、アイデアを出してもらったり、翻訳してもらったり。 時には人生相談に乗ってもらうこともあるかもしれない。パソコンと同じく、使えば使うほど新しい発見がある段階だ。

【使えない人】

パソコンが登場した時「難しそうだから」などと敬遠し、触れようとしない人もいた。

それまではないのが当たり前だったから、わざわざ高いお金を出してまで買う必要ないし、買ったところで使い方を覚えるのが面倒そう……という感じだ。

そうこうしているうちに携帯電話も登場し、当時パソコンに触らなかった人たちは「携帯で充分だし」と、ますますパソコンから遠ざかった。

エリンギ

エリンギ

携帯といえば、ガラケーからスマホへ移行しない人もいましたね

サツマイモ監督

サツマイモ監督

うむ。それも同様の事例だね

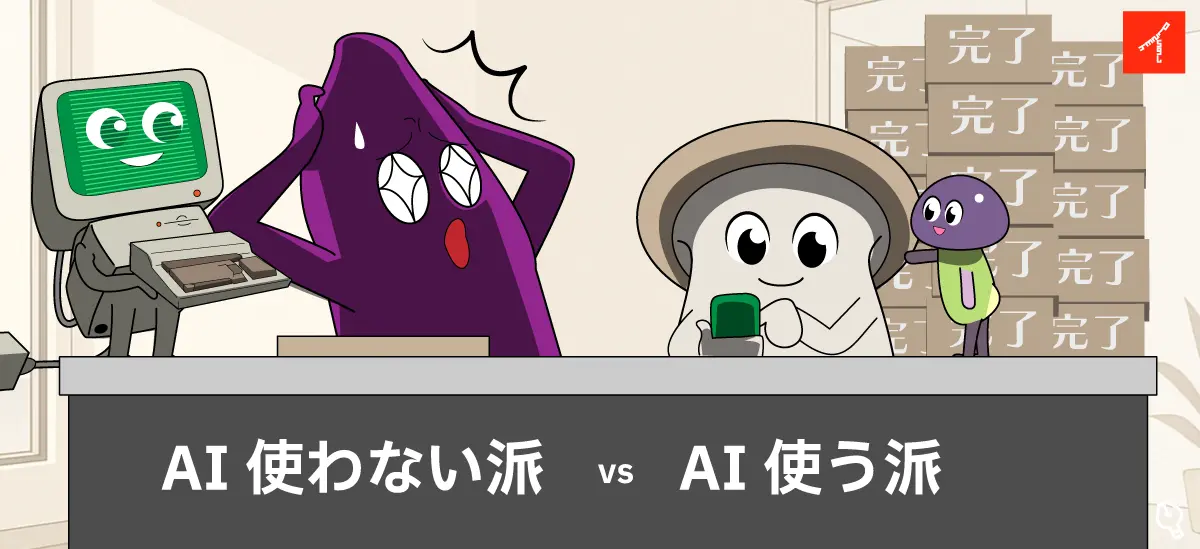

そしてAIでも同じことが起きている。

断固として拒否する人、いまいち興味を持てない人、一度は使ってみたものの実用性を見出せていない人、などなど。

何を使って何を使わないかは個人の自由だ。だが、それで仕事や勉強に大きな差が生まれるとしたらどうだろうか。

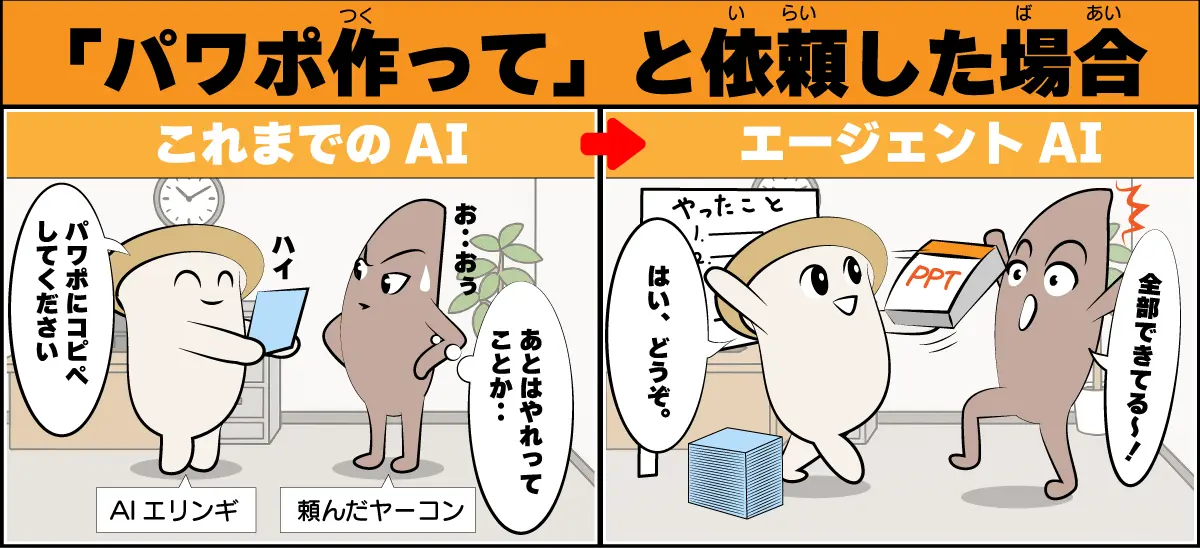

【仕事の話】

AIを使える人は、仕事がどんどん速くなっている。

文章を書くのも、アイデアを出すのも、調べ物をするのも、AIを正しく使えば人間が何日もかかるような作業をほんの数分で終わらせてくれる。

だがAIを使えない人はどうだろうか。 同じ仕事をするのに、前と同じ時間がかかる。 結果として、「使える人」と「使えない人」の差が、どんどん広がってしまった。

リンク:[RIETI PDF]。

サツマイモ監督

サツマイモ監督

まさにパソコンができるかできないかで給料に差がついた時と同じなのだよ

エリンギ

エリンギ

今やパソコンスキルがないと就業先も限られますよね。今後はAIスキルも…?

リンク:[OECD 報告書]。

【勉強の話】

次に子どもの視点で考えてみたい。

AIを使える子は、わからないことをすぐAIに聞ける。「この数学の問題、教えて」 「この英文の意味は?」 「夏休みの自由研究のアイデアをちょうだい」。そんなこともすぐ解決できる。

まるで24時間ずっと家庭教師がついているかのようだ。

では、AIにアクセスできない子は? というと、 全部自分で、時間をかけてやらないといけない。分からない問題でつまずいても、学校や塾で先生に質問する機会を得るまで何日も解決できない場合だってあるだろう。

リンク: 報道資料:[総務省](調査結果公表)。 調査PDF:[ICTリテラシー実態調査PDF]。

補助リンク(年収別などのスキル分布): 総務省『令和6年 通信利用動向調査(世帯構成員編)表23:個人のICTスキル(年収・地域別等)』 [e-Stat 統計表セット]。

エリンギ

エリンギ

明日までの宿題なのに聞ける人がいないとか、オレもあったなあ

サツマイモ監督

サツマイモ監督

フフフ。では社会はこの格差をどうすべきだろう?

【社会の対応】

パソコンのときはどうだったろうか?

図書館や公民館にパソコン教室ができて、高齢者も習いに行った。駅前にも民間のパソコン教室が林立したし、会社でもパソコン研修が開かれた。家電量販店では、難しい接続のいらない「初心者向けパソコン」が売られるようにもなった。

つまり、社会全体で「使えない人」を減らそうとしたのだ。

エリンギ

エリンギ

AIも、最近は社内勉強会を推奨する会社も多いって聞きました

サツマイモ監督

サツマイモ監督

AI搭載の家電やおもちゃも増えてきたね。社会的な後押しが広まってるんだ

【とはいえ大事なのは…】

社会がいかにAI普及に向けて尽力しても、個々人がAIを拒絶してしまっては意味がない。

というわけで、一番大事なのは何より「怖がらない」ことかもしれない。

新しいものはいつだって、最初は怖い。だが触ってみると案外簡単だったりする。 パソコンだって、最初は「このボタンを押すと壊しちゃうかも…」とか「Caps Lockって何…」とか、恐る恐る触っていた時期があっただろう。

サツマイモ監督

サツマイモ監督

これは料理にも似ているかもしれないね

包丁だってはじめは怖いし危険もある。

猫の手にして慎重に野菜を切ることから挑戦して、次第に輪切り、いちょう切り、千切り、みじん切り、三枚おろし……と、やれることや作れるものが増えていき、どんどん料理が楽しくなっていく。

エリンギ

エリンギ

AIもそんなふうに、少しずつ使いこなせるようになりたいですね

【みんなで使える未来】

図書館にAI体験コーナーを作ったり、学校でAIの授業を開始したり、

そんなふうにAIを少しずつ「みんなの当たり前」にしていって、「使える人」だけの道具ではなく、「まだよくわからない人」にも優しい道具にしていくことができたら、きっと世界はもっと面白くなるだろう。

リンク:[UNESCO]。

エリンギ

エリンギ

ヤーコン先パイとのトレーニングメニュー、AIに作ってもらってみようかなあ

サツマイモ監督

サツマイモ監督

私はライバル校のデータ分析を依頼してみるかな

AI格差の実態|数字で見る2025年

| 項目 | データ | 影響 | 出典 |

|---|---|---|---|

| AI活用企業の生産性向上率 | 平均40% | 競争力の差が拡大 | OECD 2025 |

| 教育でのAI利用率(高所得層) | 73% | 学習機会の格差 | 総務省 2024 |

| 教育でのAI利用率(低所得層) | 21% | 同上 | 総務省 2024 |

| 企業のAI研修実施率 | 32% | 7割が未対応 | 経産省 2024 |

今日から始める|AI格差を埋める5ステップ

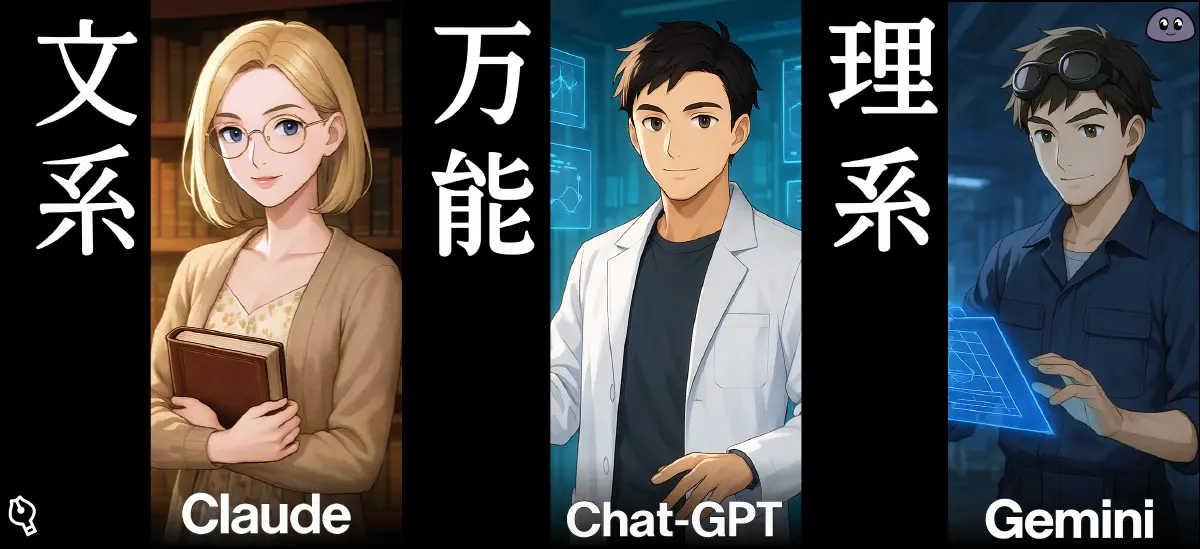

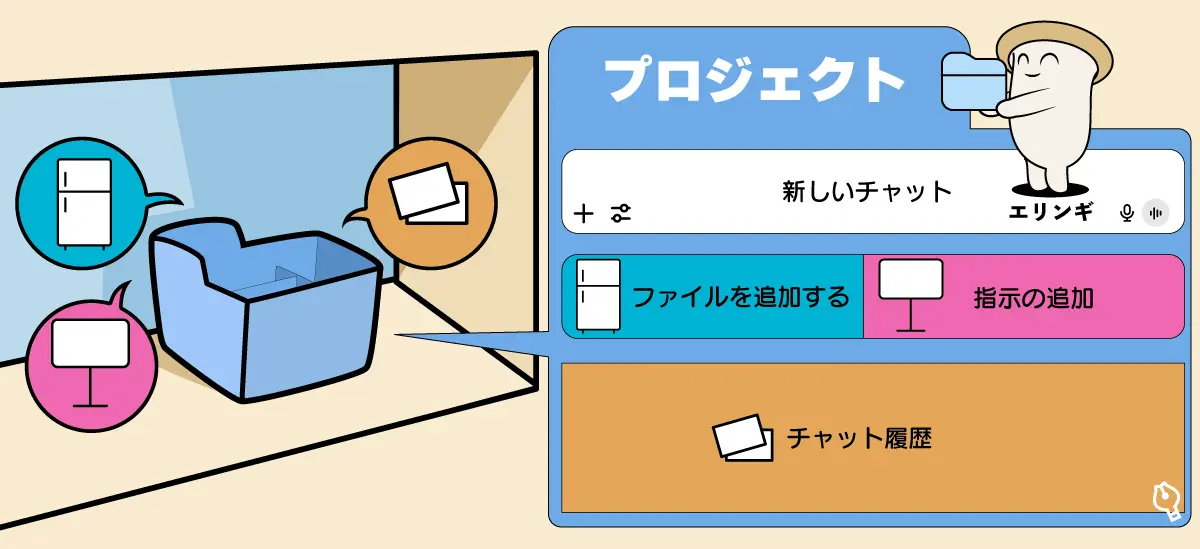

無料AIツールに登録する所要時間:5分

ChatGPT、Claude、Geminiのいずれか1つに無料登録。メールアドレスだけで開始可能だ。

簡単な質問から始める10分

「今日の夕飯のアイデアを3つ教えて」など身近な質問から練習。

「落ち込んでるからちょっと励まして」なんて簡単な依頼でもいい。

仕事の下書きを依頼する15分

メール文案、議事録要約など実務で試す。完璧を求めず60点から始める。

ポイントは「自分でも真偽を確かめやすい内容」を依頼すること。そうでないと、AIが無自覚に吐く嘘を修正できないからだ。

プロンプトを改善する20分

「もっと具体的に」「箇条書きで」など指示を追加し、出力を改善。

定期的に新機能を試す週1回

画像生成、コード作成など、毎週1つ新しい使い方に挑戦。

エリンギ

エリンギ

AIに何が出来るか、どんな事なら任せられるかを徐々に見極める感じですね

よくある質問と回答

Q1: AIに仕事を奪われませんか?

職種によってはあり得るが、完全には奪われない。

AIはあくまでも「道具」だ。自分の仕事を置き換えるような使い方をすると奪われるかもしれない、でも自分の仕事をより良くする使い方をすれば奪われない。AIも人間の能力を拡張するツールでしかない。しかし、今まで3人がかりだった仕事を人間1人+AIでこなすことが可能になる職種もあるだろう。その場合、ある程度の人員削減はあるかもしれない。

Q2: 高齢者でもAIは使えますか?

使える。

Chat GPTなど音声入力対応のAIもあるので、キーボードが打てなくてもAIを使えるし、スマートフォンにもインストールできるのでパソコン本体も要らない。

サツマイモ監督

サツマイモ監督

部屋に置いて話しかけるだけでいいAIロボットも増えてきているしね

Q3: AIの嘘(ハルシネーション)が心配です

そこは必ず裏取りが必要。

AIが事実とは異なる情報を提供しようとするのは、現段階では避けられない事象だ。

何故ならAIは人間と違い「確かめる」機能を持っていないから。

人間からの依頼が情報不十分だったり、検索した情報源に古い情報が残っていたり……、AIは様々な要因で間違った答えを導き出し、それをそのまま提供してしまうのだ。

なのでAIの回答はそのまま使用せず、確認するクセをつけよう。

Q4: 子どもにAIを使わせても大丈夫?

まずは大人と一緒に使おう。

むしろ子どものうちからAIに慣れ親しんだ方が、今後ますます広がる「AI格差」に置いて行かれる確率を下げられる。しかし、幼い頃から何でもAI任せになり思考力を奪われてしまっては本末転倒だ。

Q3でも回答したとおり、AIは度々嘘の回答をするし万能ではない。まずは身近な大人と一緒に、適切な距離感での使い方を学ぶのが大事だ。

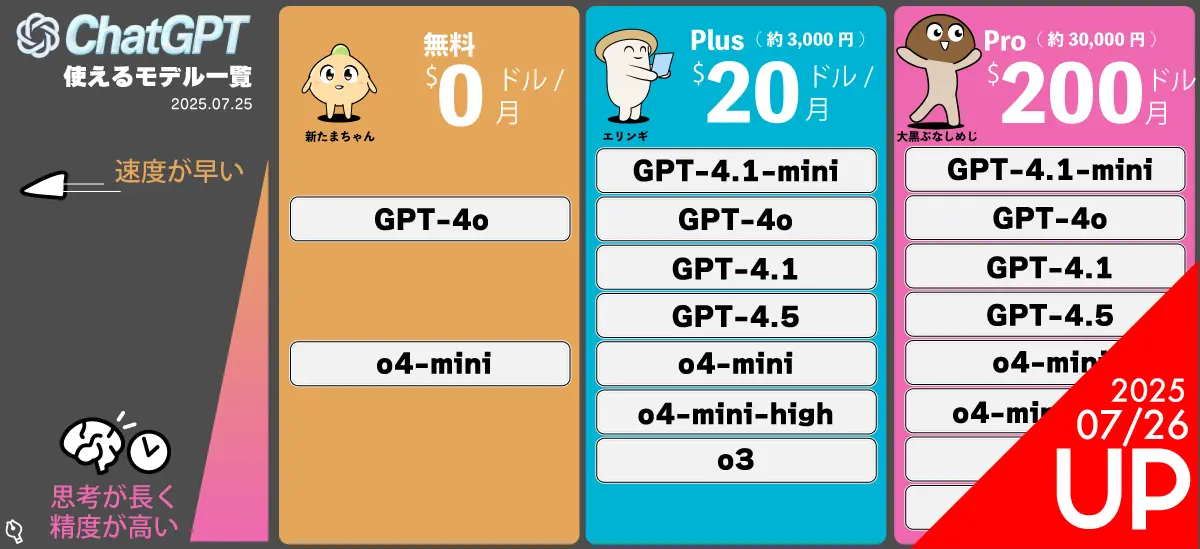

Q5: 無料版と有料版の違いは?

使用回数制限や使用可能なAIモデルに差がある。

無料版では1日のAI使用回数に限度があることが多い。有料版では値段が上がるほど、その制限がゆるくなっていく(ほぼ使い放題)。また、有料版はより高速かつ高度な処理能力を持つAIモデルを使用できる。

しかし基本機能はどのAIサービスも最初は無料で充分だ。もっと詳しく知りたい場合は下記の記事を参照すると良いだろう。

ChatGPTの全モデルとプランを徹底解説!