処暑と綿柎開

しょしょ・わたのはなしべひらく

夏から秋へ、季節の変わり目を楽しむ

でも夕方、ふと吹く風が「ん? ちょっと違う」と感じさせる瞬間がある。

この小さな変化に昔の人は名前をつけて、暦に刻んだ。

それが 処暑(しょしょ)。

さらに、この時期を象徴する七十二候のひとつが

綿柎開(わたのはなしべひらく) だ。

「まだ夏だけど、確かに秋が始まってる」

そう気づくためのヒントを、本記事では季節の言葉・食・行事・暮らしの工夫から紹介する。処暑とは?

処暑は二十四節気の14番目に当たり、毎年 8月23日頃。

「暑さが峠を越して和らぎ始める頃」を意味する。

2025年の処暑は8月23日。

残暑はまだ厳しいが、夕方の風や虫の声に秋の気配が感じられるようになる。

台風シーズンの始まりでもあり、天気の急変に注意したい時期だ。

綿柎開(わたのはなしべひらく)とは?

処暑の初候(8月23日〜27日頃)を指す七十二候のひとつ。

意味は「綿の実を包む萼(がく)が開き始める頃」。

熟した綿の実がパチンと弾け、中から真っ白な綿毛が現れる。

その光景は、夏から秋へのバトンタッチを告げる自然のサイン。

日本でも江戸時代から木綿が栽培され、生活や衣類の原料として使われてきた。

もし綿花畑を訪れる機会があれば、秋の入口を肌で感じられるだろう。

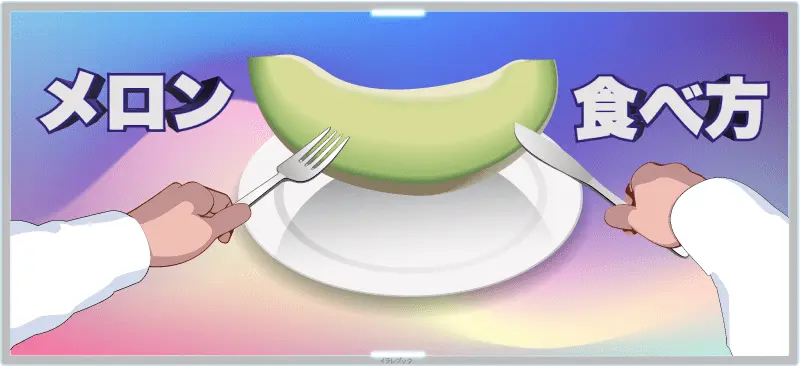

季節の味わい:すだちとかさご

すだち

- 徳島県発祥の香酸柑橘

- 焼き魚、天ぷら、そうめん、冷奴にキュッと搾ると爽やか

- ドリンクに入れても意外と合い、ビタミンC補給にもなる

かさご

- 夏から初秋に旬を迎える白身魚

- 骨から良い出汁が出るため煮付けに最適

- 唐揚げにしてすだちを絞れば、外カリ中ふわのご馳走に

→ 処暑の食卓は「すだち×かさご」で決まり。

少し日が傾いて暑さが和らいだ時分に、エアコンを止めて窓からの風を感じながら食べると、秋の気配を一層楽しめる。

季節の行事:火祭り

処暑の頃、日本各地で勇壮な火祭りが行われる。

代表例は、

• 茨城県伊奈町の綱火

• 山梨県富士吉田市の火祭り

巨大な松明が夜空を焦がし、火の粉が舞う。

古来より「災厄を祓い、五穀豊穣を祈願する行事」として続いてきた。

安全に楽しむには、火の粉が飛ばない距離を保ち、燃えにくい服装を選ぶことが大切。

行けない場合も、家でキャンドルを灯して炎を眺めるだけで、処暑の雰囲気を味わえる。

今日からできる"小さな秋支度"

- 夕方6時に窓を開け、風の匂いを確かめる

- 綿100%のタオルやシャツを手に取り、肌で季節を感じる

- スーパーで「すだち」を買い、料理やドリンクに使ってみる

- 夜はエアコンを消し、扇風機+薄い掛け布団で眠る

こうした小さな習慣が、処暑を実感するきっかけになる。

処暑と綿柎開は、単なる暦の言葉ではない。

まだ暑いのに「秋だ」と気づかせてくれる自然からのメッセージだ。

ベランダに出て風を感じ、虫の声に耳を澄ませてみよう。

昨日と同じ景色でも、きっと違って見えるはず。

それが、処暑。

それが、綿柎開。