ほうれん草の栄養効果を徹底図解!

目次

【ほうれん草の栄養】豊富な鉄分とクロロフィル

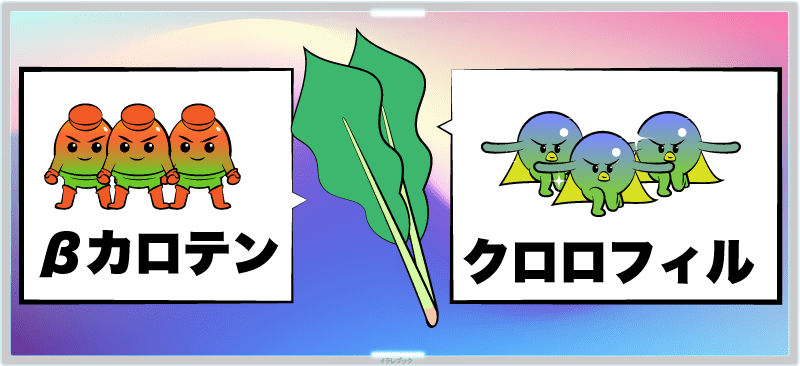

特徴はなんといってもβカロテンの多さ

ほうれん草の最大の特徴は、豊富なβカロテンとクロロフィル(葉緑素)の含有量です。

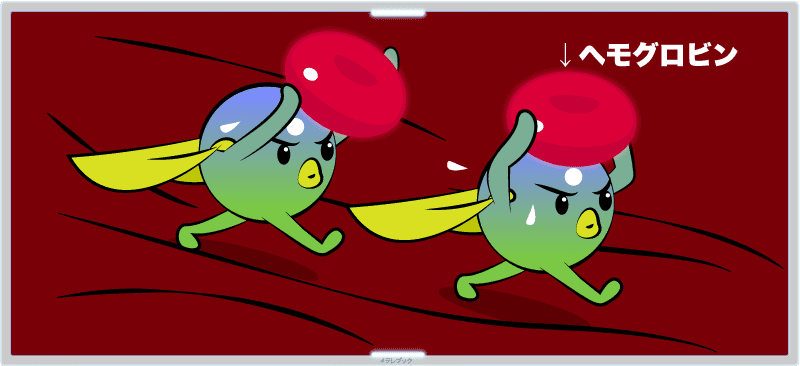

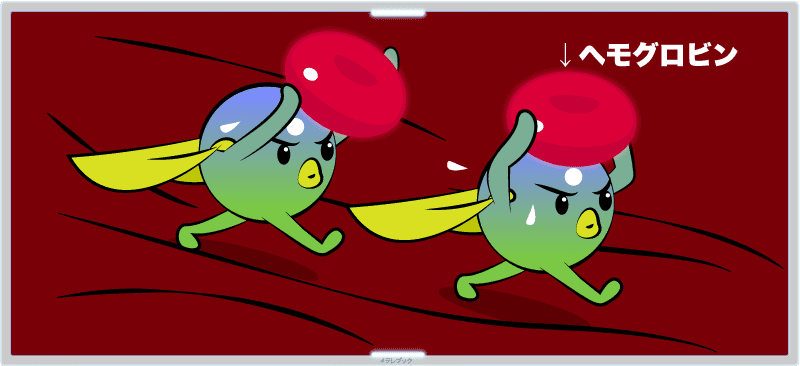

クロロフィルがヘモグロビンを助ける

クロロフィルは植物が光合成をするための色素成分ですが、人間の体内ではヘモグロビンの働きを助け、血液の材料としての役割を果たします。

牛レバー並みの鉄分含有量

ほうれん草100gあたりの鉄分含有量は2mgで、これは牛レバーと同程度です。1日の必要量は平均10mgとされているため、1束(約200g)で40%を摂取できます。

鉄分は100g中2mg。1日の必要量は平均10mgとされています。

ほうれん草1束で200gとすると、1束で1日の40%はまかなえるな。

栄養成分一覧表

| 栄養素 | イメージ | 効果 | 含有量 (100gあたり) |

|---|---|---|---|

| βカロテン |  |

体内でビタミンAに変換。髪・肌・粘膜を丈夫にし、免疫力を高める | 4200μg |

| ビタミンC |  |

疲労回復、風邪予防、美肌効果 | 35mg (冬は3倍) |

| ビタミンE |  |

抗酸化作用で体を若く保つ | 2.1mg |

| ビタミンK |  |

骨や血管の材料になる | 270μg |

| 鉄分 |  |

血液の材料になり、酸素を体中に運ぶ | 2.0mg |

| クロロフィル |  |

抗酸化作用、殺菌作用で口臭予防 | 豊富 |

| マンガン |  |

骨の材料、糖質・脂質の代謝UP | 0.32mg |

| 食物繊維 |  |

便秘改善、腸内環境改善 | 2.8g |

旬の冬はビタミンCが3倍に!

ほうれん草は冬が旬の野菜で、この時期のビタミンC含有量は他の季節の約3倍にも増加します。寒さに耐えることで栄養価が高まる、まさに冬の恵みです。

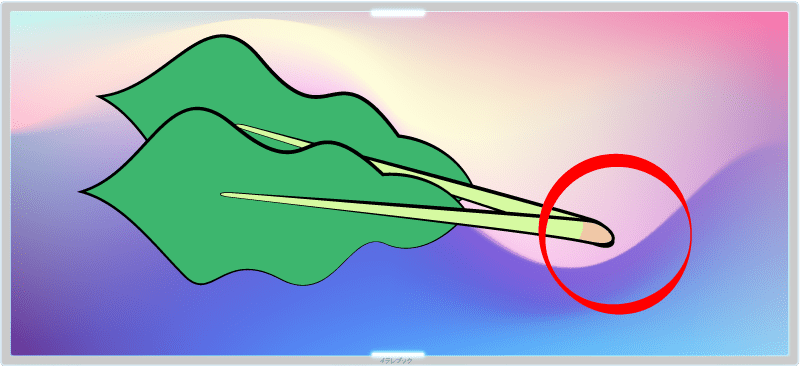

根元の赤い部分も栄養豊富

ほうれん草の根元の赤い部分には、マンガンという栄養素が含まれています。マンガンは骨を作る材料になるほか、糖分や脂肪の代謝を活性化させる重要な役割を持っています。葉のカルシウムと一緒になって、骨を丈夫にしてくれるので、捨てずに食べることをおすすめします。

【βカロテンの効果】緑黄色野菜の代表格

緑黄色野菜の緑の代表格

緑黄色野菜とは、厚生労働省が定めた「βカロテンが600μg以上含まれた野菜」のことです。ほうれん草のβカロテン含有量は100gあたり4,200μgと、基準の7倍もの量を含んでいます。

ほうれん草と言えばβカロテン!カロテン戦隊ヤサインジャーのモロヘイヤだ。

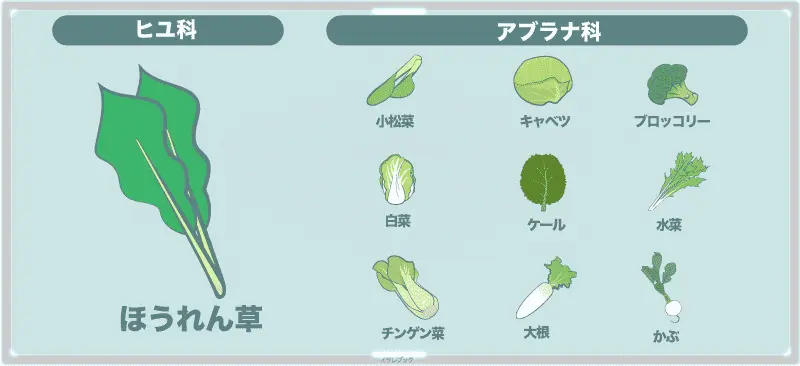

他の青菜とは違う特別な野菜

ほうれん草はヒユ科の植物で、キャベツや小松菜などのアブラナ科の青菜とは異なる科に属します。この独自の分類が、ほうれん草特有の栄養成分の豊富さにつながっています。

【鉄分含有量】牛レバー並みの豊富さ

ほうれん草の鉄分含有量は100gあたり2mgと、野菜の中でトップクラスです。これは牛レバーと同程度の含有量で、植物性食品の中では特に優れています。

効率的な鉄分摂取のコツ

- ビタミンCと一緒に摂ると吸収率UP

- レモン汁をかけるのがおすすめ

- 油と一緒に調理すると栄養吸収率が向上

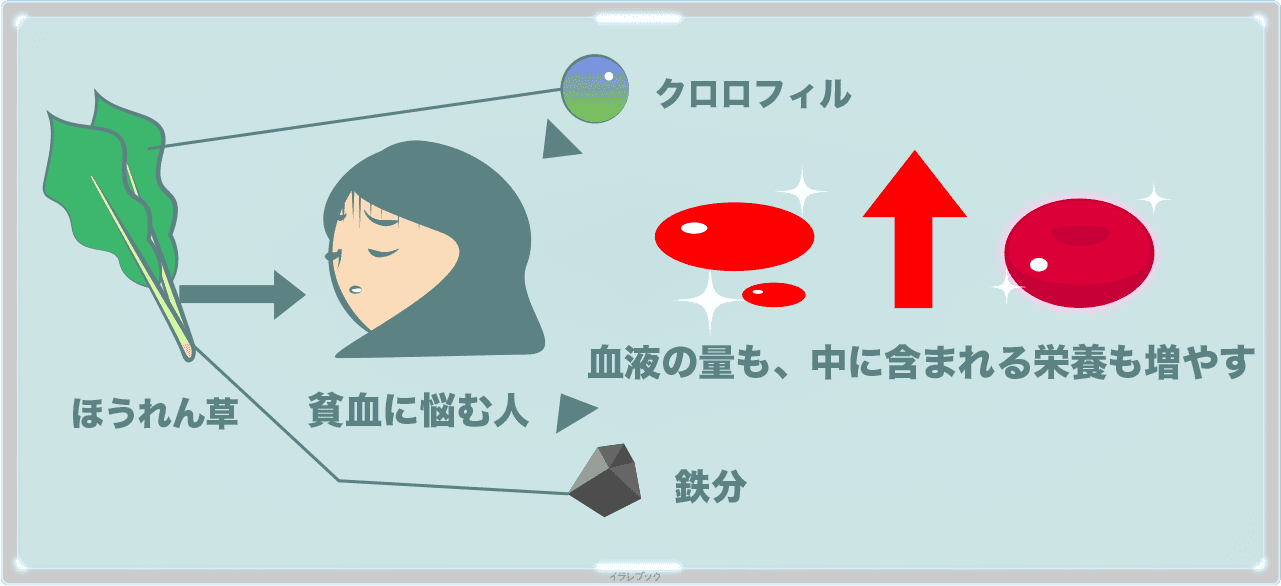

【クロロフィルの働き】血液を作る緑の栄養素

クロロフィル(葉緑素)は、植物の光合成に必要な緑色の色素です。人間の体内では以下の働きをします:

- ヘモグロビンの働きを助ける

- 血液の材料として機能

- 抗酸化作用で体を若く保つ

- 殺菌作用で口臭予防

- デトックス効果

【カロリー】1束でも50kcal以下

ほうれん草は非常に低カロリーな野菜です。

- 100gあたり:20kcal

- 1束(200〜250g):40〜50kcal

- 単身用の少なめの束:30kcal未満

油で炒めても安心して食べられる、ダイエットにも最適な野菜です。

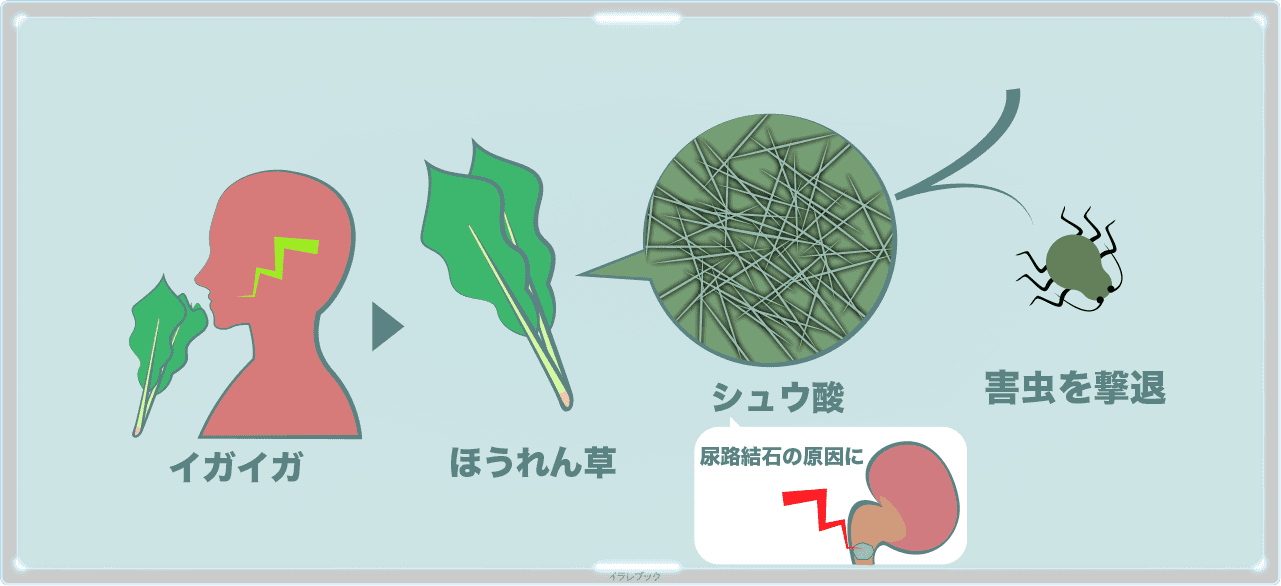

【えぐみの正体】シュウ酸の取り方

口の中がイガイガする原因

ほうれん草の「えぐみ」や「イガイガ感」の原因は、シュウ酸という成分です。シュウ酸は顕微鏡で見ると針のような形をしており、これがほうれん草を害虫から守るバリアの役割を果たしています。

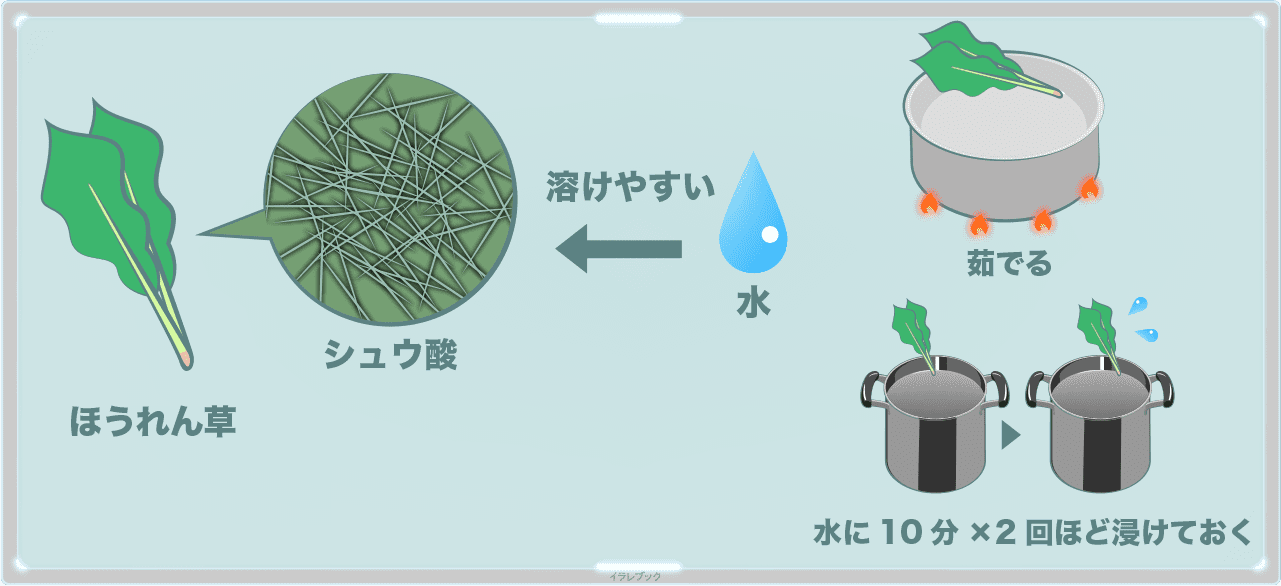

シュウ酸を取り除く方法

- 茹でる場合:シュウ酸は水溶性のため、茹でることで簡単に除去できます

- 炒める場合:調理前に水に10分×2回(水を替えて)浸けることで除去

- ビタミンCの損失:水に浸けることで約30%減少しますが、元々多いので問題なし

残念ながらこのえぐみで、ほうれん草が苦手という人も多いんです。

【サラダほうれん草】生で食べられる新品種

品種改良で生まれた新しいほうれん草

サラダほうれん草は、生で食べられるように品種改良されたほうれん草です。

サラダほうれん草の特徴

- シュウ酸が少なく、えぐみがない

- 若いうちに収穫するため葉が柔らかい

- 水耕栽培で無農薬栽培が多い

- 種まきから約1ヶ月で収穫可能

- プランターでも栽培できる

調理いらずで食べやすい、未来を担う野菜だな!

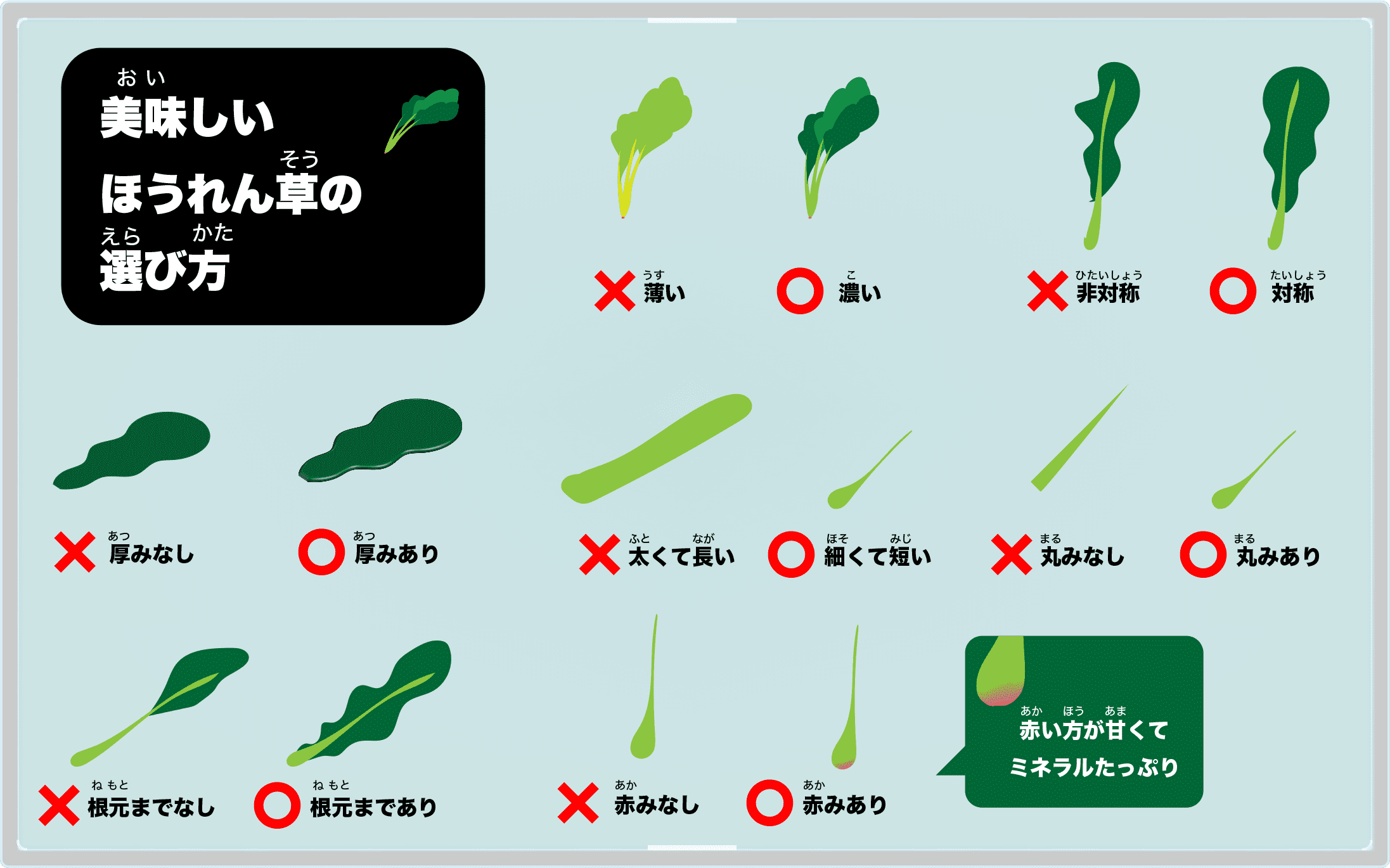

【選び方のポイント】美味しいほうれん草の見分け方

美味しいほうれん草の特徴

- 緑色が濃いものを選ぶ(最重要!)

- 葉っぱが左右対称なものを選ぶ

- 葉っぱに厚みがあるものを選ぶ

- 茎は細くて短いものを選ぶ(根元は太い方が良い)

- 茎の下の方まで葉っぱがついたものを選ぶ

- 根元の部分に丸みがあるものを選ぶ

- 根元の色は赤みが強いものを選ぶ(甘くてミネラル豊富)

ポイント:ほうれん草は育ちすぎると茎が太くて長くなるため、茎が短くて背が低いものの方が美味しいです。

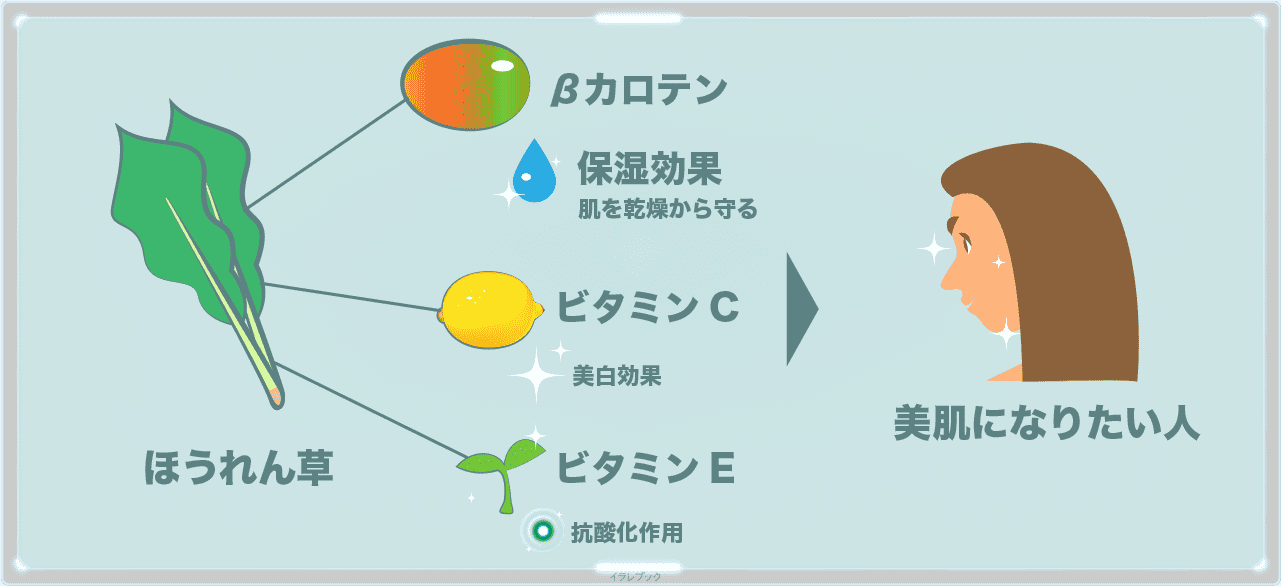

【どんな人におすすめ?】効果的な摂取方法

貧血に悩む人へ

鉄分とクロロフィルのダブル効果で、血液の量も栄養も増やしてくれます。特に月経期間中の女性は通常の1.5倍の鉄分が必要になるため、積極的な摂取がおすすめです。

美肌を目指す人へ

βカロテンの保湿効果、ビタミンCの美白効果、ビタミンEの抗酸化作用、さらに血行改善効果により、健康的で美しい肌を作ります。

効果的な食べ方

- 油と一緒に調理するとβカロテンの吸収率UP

- コーンやベーコンと炒めると美味しい

- レバーやきくらげと一緒に調理すると鉄分効果倍増

- おひたしにすると水分が減って栄養が凝縮

【詳細情報】ヒユ科の特別な野菜

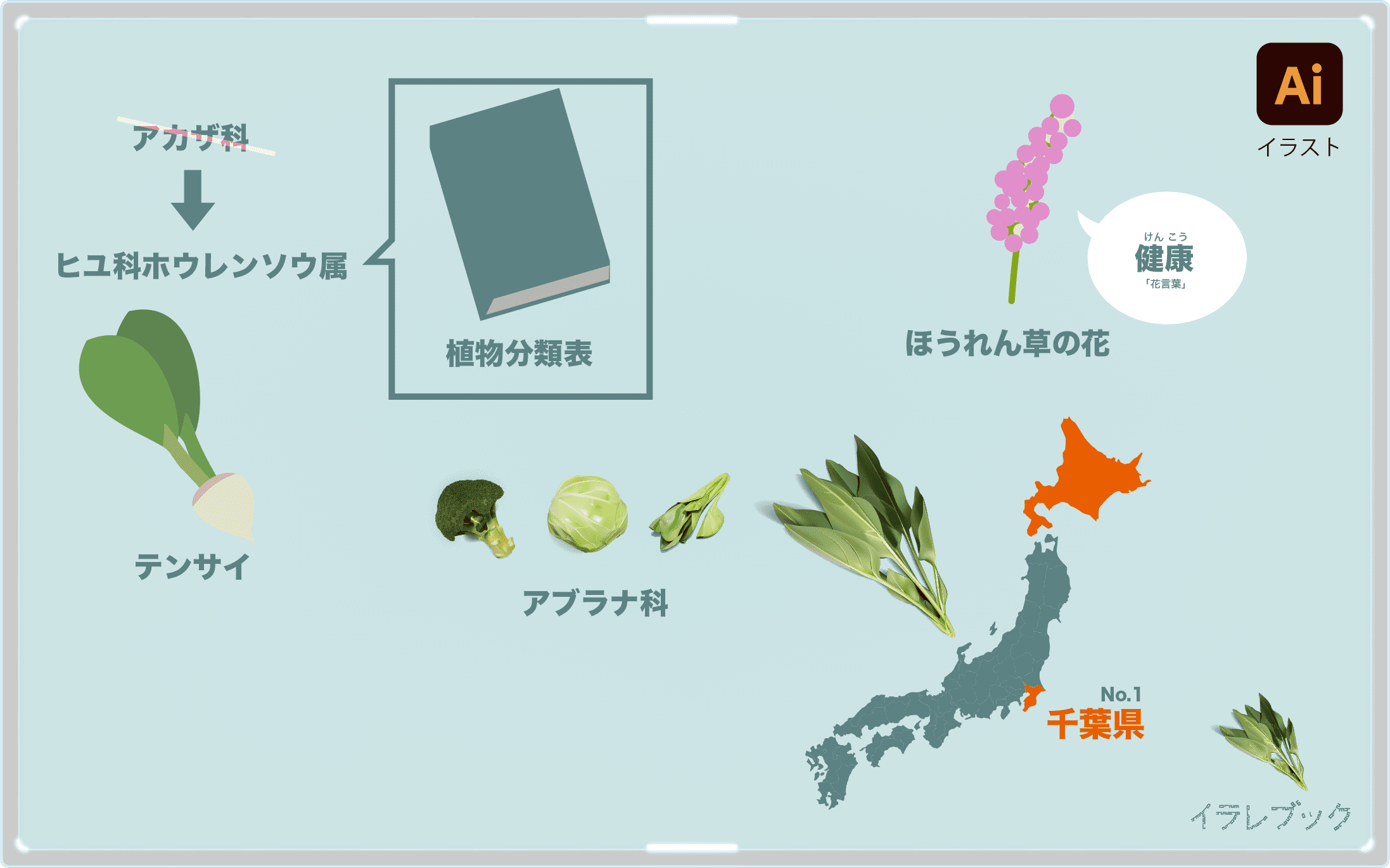

植物分類

ヒユ科ホウレンソウ属の植物です。2009年に植物学者の大場秀章さんがDNA解析を行い、アカザ科からヒユ科に分類が変更されました。

花と花言葉

- 花の特徴:小さな薄ピンクの花が連なって咲く

- 花言葉:「健康」「活力」

- 開花時期:通常は収穫前に咲くため、種を採る時以外は見られない

生産地

日本全国で栽培されており、生産量トップは千葉県、次いで埼玉、群馬、茨城と関東地方が主要産地です。寒さに強く、暑さに強い品種も開発されているため、年間を通して安定供給されています。

【歴史】シルクロードから日本へ

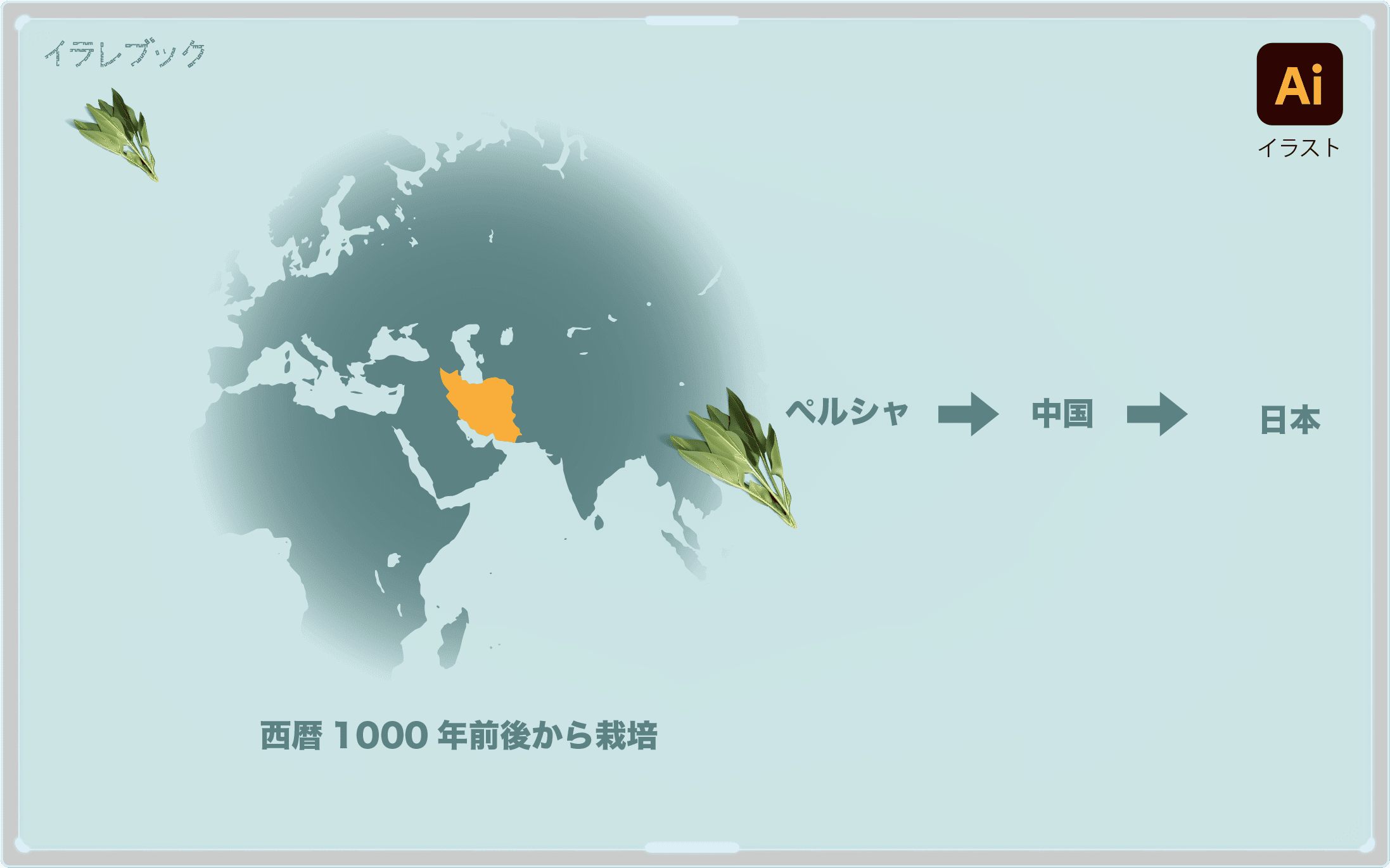

世界での歴史

- 起源:現在のイラン周辺(ペルシャ地方)

- 時期:西暦1000年前後から栽培開始

- 伝播:シルクロードを通ってアジア全土へ、その後ヨーロッパへ

日本での歴史

- 伝来:1600年代に中国から伝わる

- 名前の由来:ペルシャの和名「菠薐(ホーリン)」から「ほうれん草」に

- 文献初出:1612年、林羅山の『多識編』に「唐菜」として記載

キミはアジア出身か。青菜の中では個性的な経歴だな。

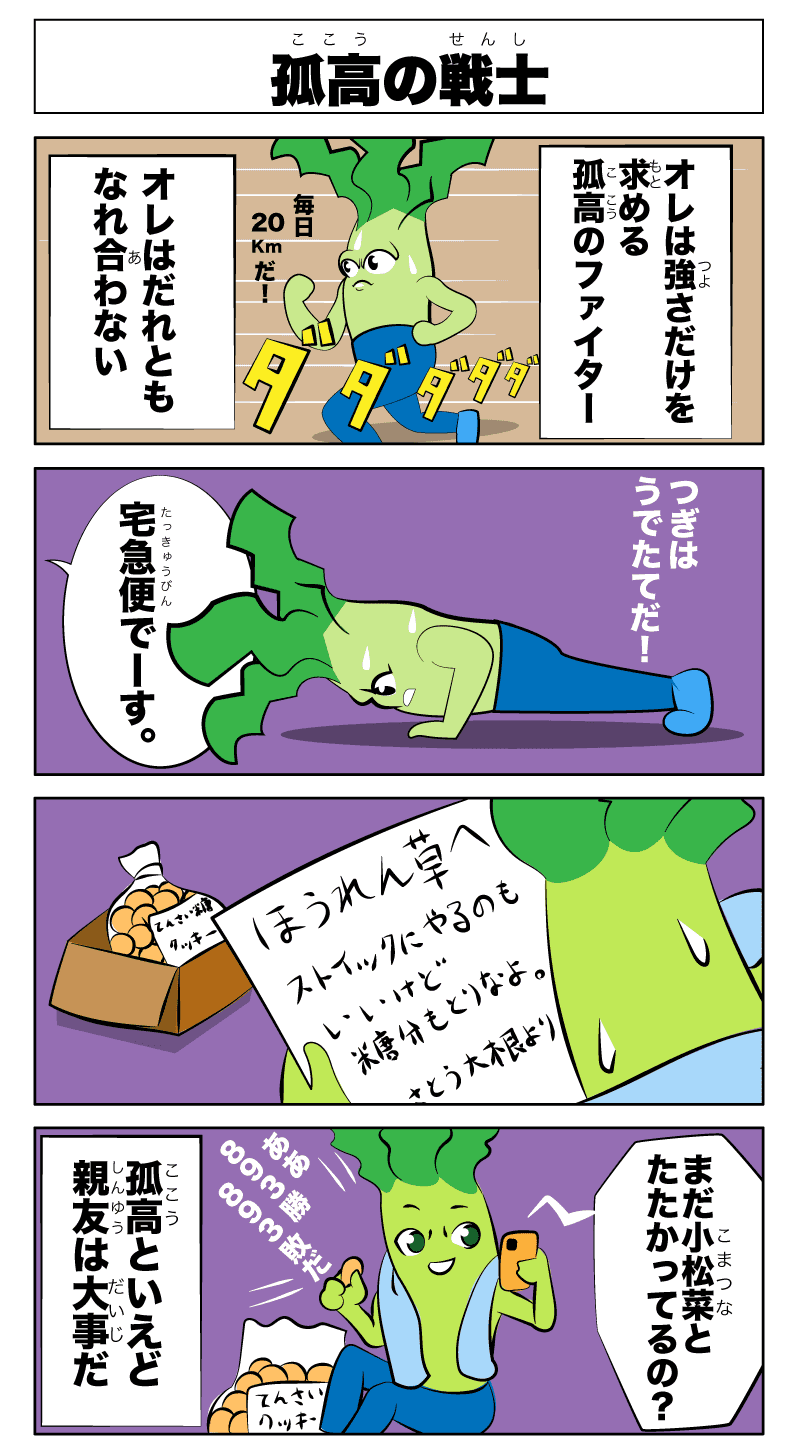

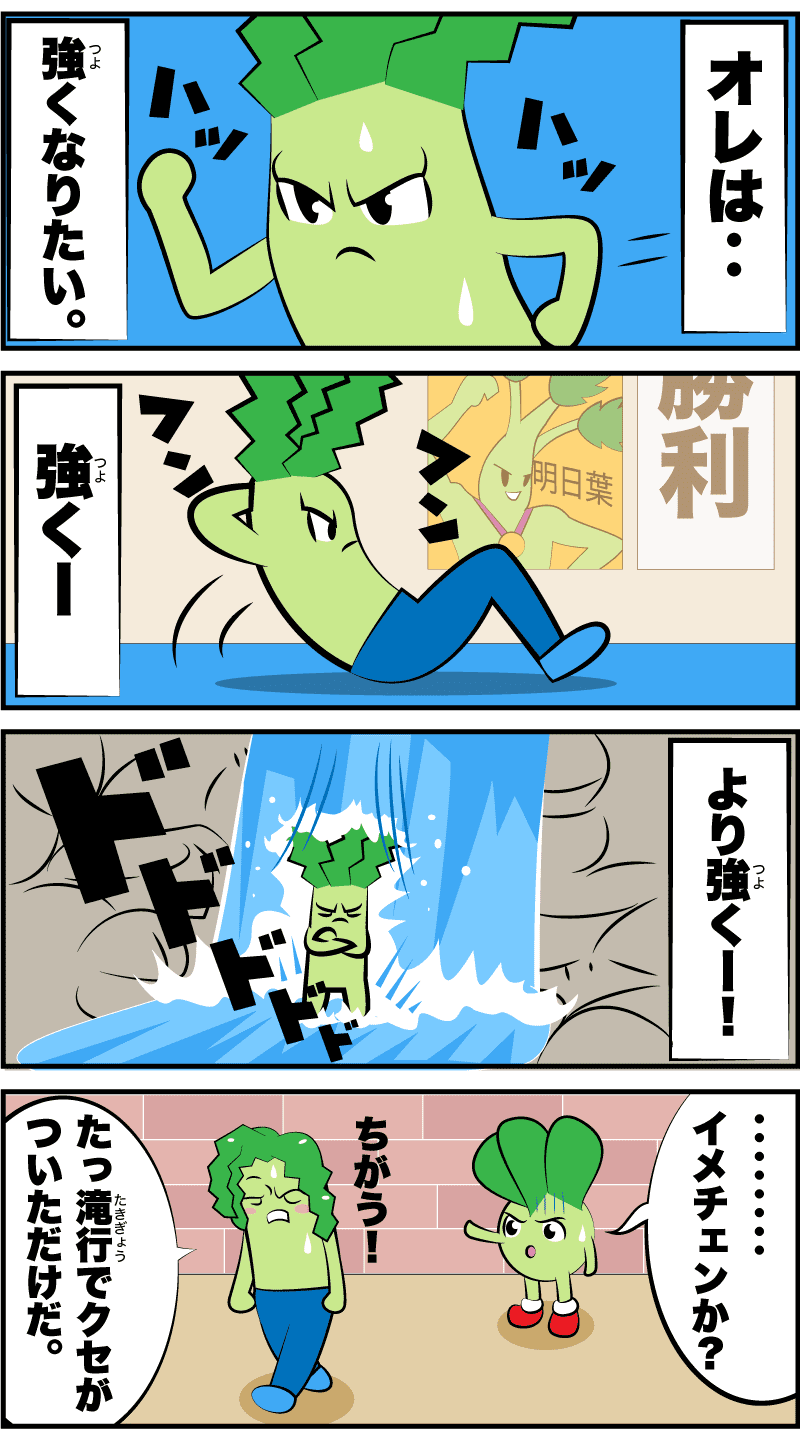

【4コマ漫画】より強く

ほうれん草は、にんじんと並んで、栄養がたくさんありそうな野菜の代表的な存在だ。

そう、オレは強い。だがもっと強くなりたいんだ!

小松菜とほうれん草は宿命のライバル

ほうれん草が厳しい修行に励むのも、小松菜に圧倒的大差をつけて勝利するためである。