なぜマリオは今も売れる?任天堂ニンテンドースイッチオンライン戦略を81本のデータで解読|アクション44%

あなたがNintendo Switch Onlineで遊んでいる『スーパーマリオブラザーズ』。あれは単なるオマケじゃない。30年以上前のゲームが、任天堂の現在の売上を支えている。

ファミコンライブラリ81本のラインナップを分析すると、驚くほど計算された戦略が見えてきた。アクションゲームが44%を占める理由、1985-88年のタイトルが異様に多い理由、『アイスクライマー』のような「協力なのにケンカになるゲーム」ばかり選ばれている理由。すべて偶然じゃない。

任天堂は歴史を売ってるんじゃない。慎重にキュレーション(厳選)された過去を使って、現在のビジネスを最大化している。

📊 ファミコン特集記事

第1章:任天堂の3つの狙い

狙い1:自社シリーズの「始まり」を伝える

任天堂がNintendo Classicsで本当にやりたいことは何か? それは自分たちの歴史を、自分たちの言葉で語ることだ。

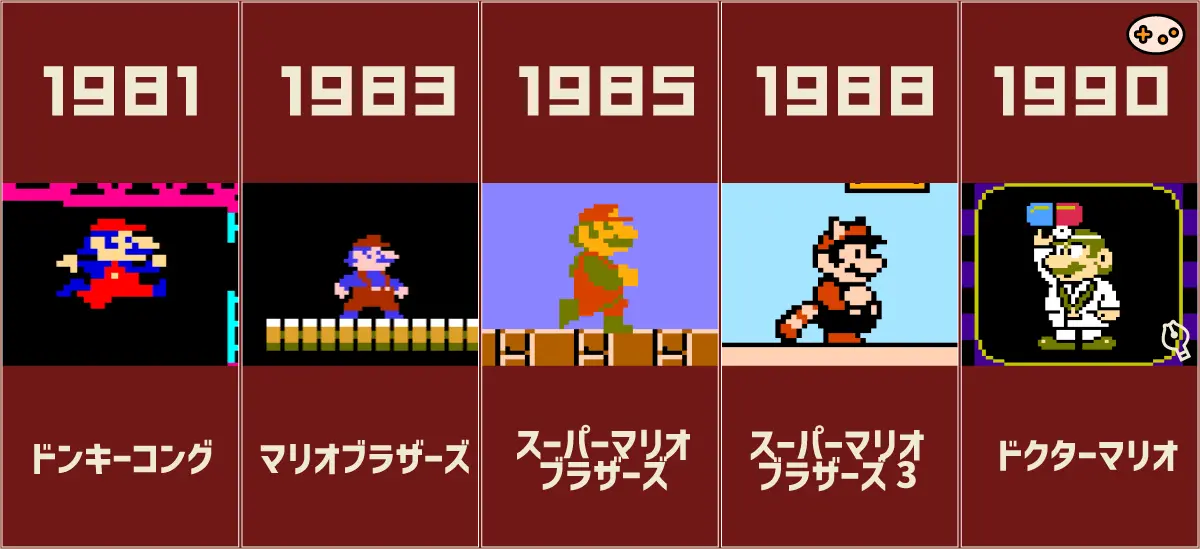

『スーパーマリオ』シリーズは、『スーパーマリオブラザーズ』だけじゃない。 『スーパーマリオブラザーズ3』『スーパーマリオUSA』、さらに派生作品の『ドクターマリオ』まで揃っている。『ドンキーコング』も初代、JR.、3と三部作がきちんと並んでいる。

これは単にゲームの数を増やすためじゃない。マリオの「成長の物語」を体験させるためだ。

今のSwitchで『スマブラ』や『マリオオデッセイ』しか知らない子供たちに、「マリオは最初から王国を救うヒーローだったわけじゃない」と教えている。

配管工として土管を掃除していた『マリオブラザーズ』、解体工として建物を壊していた『レッキングクルー』。 いろいろな職業を経て、今のマリオになったんだ。

もっと上手なのは、「変わったゲーム」すら計画的に入れている点だ。

『ゼルダの伝説』シリーズで異色扱いされる『リンクの冒険』。上から見るゲームから横から見るゲームへ、アクションアドベンチャーからアクションRPGへと大きく変わったこのゲーム。評価は分かれるが、任天堂はあえて入れた。

なぜか? 「任天堂は常に新しいことに挑戦してきた」という歴史を見せたいからだ。シリーズは完璧な成功だけで作られたんじゃない。挑戦と試行錯誤の歴史がある。それを見せることで、シリーズを「単なる商品」じゃなく「応援する価値のある物語」に変えている。

つまり、親が子供に「昔はこれで遊んだんだぞ」って言いながら一緒に遊べる。任天堂はSwitch本体を家族全員に売りたいんだ。

狙い2:「ケンカしながら協力するゲーム」を選ぶ

ニンテンドースイッチオンラインのファミコンライブラリを見て、何か気づかないだろうか? それは、2人プレイ可能なタイトルがとても多いことだ。

『ベースボール』『サッカー』といった対戦スポーツはわかる。でも『アイスクライマー』『バルーンファイト』『ダウンタウン熱血行進曲』『ダブルドラゴンII』...協力プレイのアクションゲームがやたら多い。

これはSwitchの「Joy-Conが最初から2つある」というハードの強みを活かすためだ。箱から出した瞬間に、いつでもどこでも「おすそわけプレイ」ができる。

だが、もっと面白い理由がある。任天堂が選んでいるのは、ただのマルチプレイゲームじゃない。「協力しながらもハプニングが起きる」ゲームだ。

『アイスクライマー』を2人でやったことあるだろうか? 協力プレイのはずなのに、相棒が先に進みすぎると自分が画面外に落ちて死ぬ。

『バルーンファイト』も同じ。協力して敵を倒すはずが、プレイヤー同士がぶつかって味方を弾き飛ばし、落としてしまえる。

これ、バグじゃない。わざとだ。

なぜこんなゲームばかり選ぶのか? 答えは簡単。その方が盛り上がるし、記憶に残るからだ。

単純な協力プレイより、予想外のハプニングが起きるゲームの方が遥かに面白い。笑いが生まれる。絶叫が生まれる。「お前のせいだろ!」「いや、お前が進むのが遅いから!」という会話が生まれる。

これが任天堂の狙いだ。30年以上前のゲームを、今の楽しい体験に変える。YouTubeで配信したくなり、Xでスクショを上げたくなり、友達を誘いたくなる。

Nintendo Classicsのオンラインプレイ機能と組み合わせれば、遠くの友達ともこの体験ができる。古いゲームが、最新の機能で生まれ変わる。任天堂は単にマルチプレイゲームを選んでるんじゃない。最も共有しやすく、広めやすいゲームを計画的に選んでいる。

狙い3:パートナー企業への「感謝」

ライブラリの約半分は任天堂製だ。マリオ、ゼルダ、ドンキーコング...当然だろう。

しかし注目すべきは、残り半分の他社タイトルだ。これは穴埋めの「おまけ」じゃない。厳選された「名誉の殿堂」だ。

コナミの『グラディウス』、カプコンの『魔界村』、ナムコの『ゼビウス』、テクモの『忍者龍剣伝』。どれもファミコン時代を代表する名作で、各ジャンルの頂点を極めた「王者」ばかりだ。

『グラディウス』と『スターソルジャー』は横スクロール・縦スクロールシューティングの最高峰。『ダブルドラゴンII』はベルトスクロールアクションを確立した。『忍者龍剣伝』は映画的なカットシーンをゲームに取り入れ、物語表現の基準を作った。

任天堂が伝えたいメッセージは明確だ。「ファミコンは任天堂だけで作ったんじゃない。パートナーと一緒に作り上げた」

これは過去の栄光を称えるだけじゃない。今のビジネス関係を強くする手段でもある。

Nintendo Classicsに収録されている他社の多くは、今のSwitchでも重要なパートナーだ。彼らの歴史的な名作をライブラリに加えることで、任天堂は2つの良いことを得る。

1つ目、他社に低コストでの収益機会と、昔のシリーズを新しい世代に紹介する場を提供する。

2つ目、共有された歴史を大切にすることで、今の協力関係をスムーズにする。

「あなたの会社の『グラディウス』は素晴らしかった。だから今も一緒に仕事をしたい」。これが任天堂のメッセージだ。

ただし、他社タイトルの選び方には明確なルールがある。「安全で代表的」というルールだ。

選ばれるのは、誰もが認め、広く愛された文句なしの名作ばかり。シューティングなら『グラディウス』。アクションなら『魔界村』。マニアックで議論を呼ぶ可能性のあるタイトルは避けられる。知名度が低く、完成度にばらつきのある無数のゲームも選ばれない。

なぜか? 「なぜあんなゲームを追加したのか?」という批判を最小限に抑えるためだ。

これにより、他社タイトルの追加が発表されるたびに、それが価値の高い、重要なイベントだという印象をユーザーに与える。Nintendo Classicsサービスの高品質なイメージが保たれる。

権利が複雑なキャラクターもの(アニメや映画原作のゲーム)がほとんど含まれていないのも、この「安全第一」の考え方の表れだ。

第2章:データが証明する戦略

ここまでの分析は直感だけじゃない。データがすべて裏付けている。

アクションゲーム44%の理由

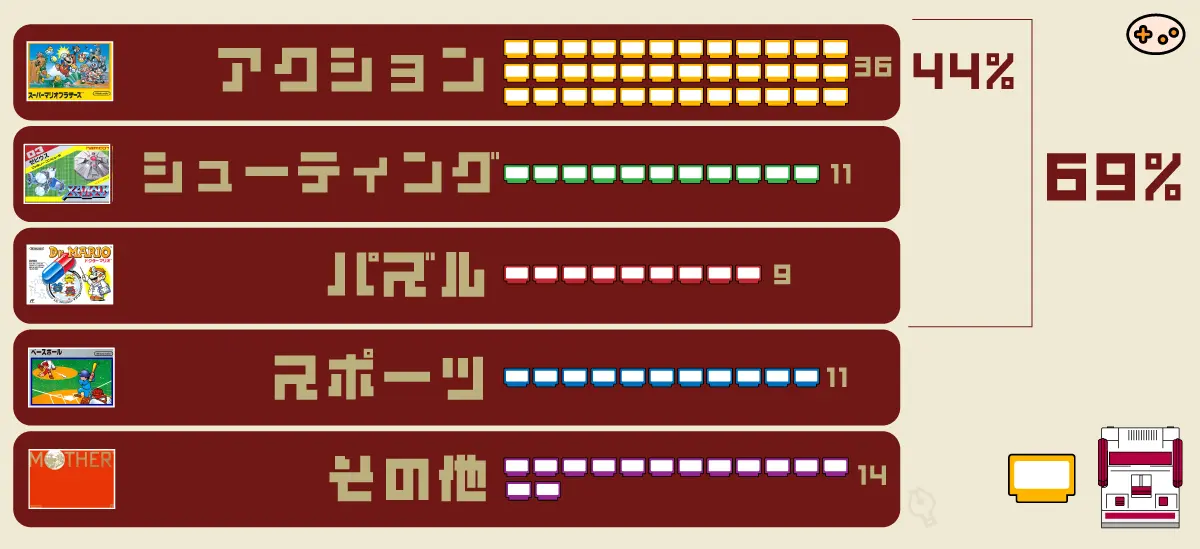

ファミコンライブラリ81本のジャンル分布を見ると、傾向ははっきりわかる。

| ジャンル | タイトル数 | 割合 |

|---|---|---|

| アクション | 36 | 44.4% |

| シューティング | 11 | 13.6% |

| パズル | 9 | 11.1% |

| スポーツ | 11 | 13.6% |

| 格闘アクション | 3 | 3.7% |

| シミュレーションRPG | 3 | 3.7% |

| シミュレーション | 1 | 1.2% |

| アクションRPG | 1 | 1.2% |

| RPG | 1 | 1.2% |

| 教育 | 1 | 1.2% |

アクション、シューティング、アクションパズルを合わせると、全体の69%以上だ。

これは単にファミコン時代の市場を再現しているわけじゃない。今のプレイヤーの生活スタイルに合わせた選択だ。

Switchユーザーはどんなプレイをするか? 通勤中の電車、昼休みの15分、寝る前のベッドの中。短時間で終わり、すぐに満足感が得られる「スナッカブル(手軽に楽しめる)」コンテンツを好む。

Nintendo Classicsのアクションゲームは完璧にこれに応えている。複雑な説明は不要。起動後すぐにゲームの面白い部分に触れられる。1プレイが数分から十数分で終わる。

もし任天堂が単にファミコン時代を全部見せたいなら、『MOTHER』のような歴史的に重要なRPGがもっと入っているはずだ。でも実際は1本だけ。

なぜか? 長時間のプレイと文章への集中を必要とするジャンルは、「スナッカブルな楽しみ方」という目的と合わないからだ。

つまり、このジャンル構成は過去の再現じゃない。計画的な選び方の結果だ。

1985-88年集中の狙い

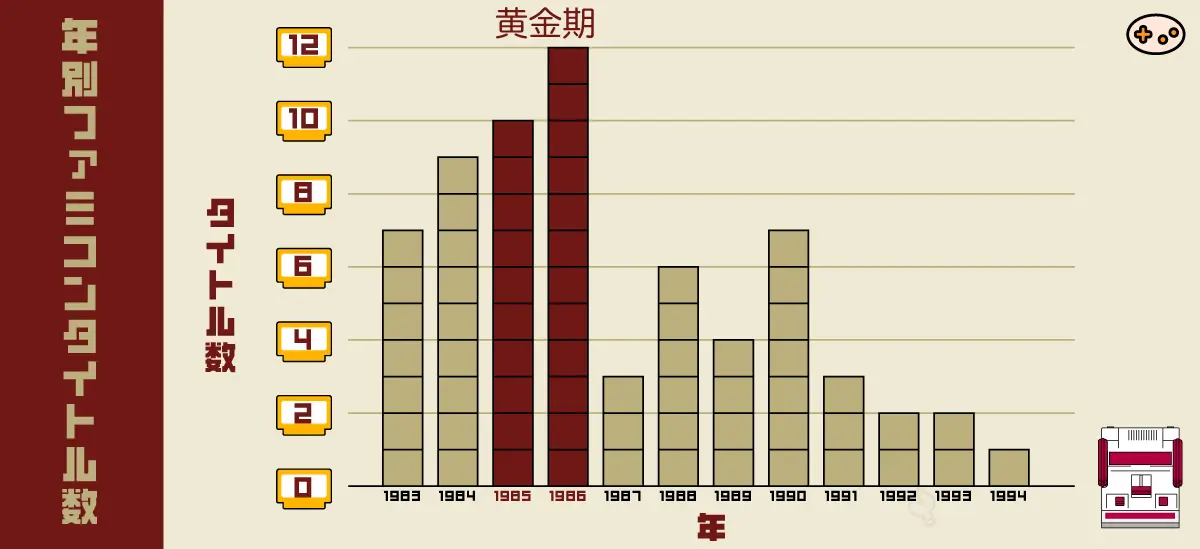

発売年代を見ると、もっと面白いパターンが浮かび上がる。

ライブラリは1983年の『ベースボール』から1994年の『ワリオの森』まで、10年以上をカバーしている。だが分布は均等じゃない。1985年から1988年にかけて発売されたタイトルが特に多い。

この期間は何か? ファミコンが社会現象となり、売上的にも創造的にも頂点を極めた「黄金時代」だ。

なぜこの時代に集中させるのか? 2つの理由がある。

理由1:「懐かしさを最も感じる時期」

1985-88年のタイトル群――『スーパーマリオブラザーズ』(1985年)、『ゼルダの伝説』(1986年)、『メトロイド』(1986年)――は、現在30代から40代のゲームプレイヤー層が子供時代に最も熱中した体験そのものだ。

Nintendo Classicsの主要なターゲット顧客はこの世代だ。この世代の懐かしさを最も強く刺激するタイトル群を重点的に提供することで、サービスの魅力を最大化している。

理由2:「技術的な絞り込み」

1984年以前の初期タイトルは歴史的価値は高いが、ゲームの作りが単純すぎたり、操作が今の基準では使いにくかったりする。これらを過剰に含めると、新しいプレイヤーに「昔のゲームは遊びにくい」という印象を与えかねない。

逆に、1992年以降の終わりの時期のタイトルには、特殊なチップを搭載して画質や音を強化し、スーパーファミコンに近いような複雑な仕組みを持つものがある。これらは魅力的だが、上位プランで提供されるスーファミライブラリとの違いをわかりにくくし、サービスの価値の段階を崩す。

だからこの黄金時代への集中は、最も懐かしさを呼び起こし、かつファミコンらしい「純粋な」ゲーム体験を提供できるタイトル群を選んで示すという、計算された選び方だ。

実験的な始まりの時期と、マニアックで複雑な終わりの時期の「荒い部分」をあえて除き、統一感のある、遊びやすいブランドイメージを作っている。

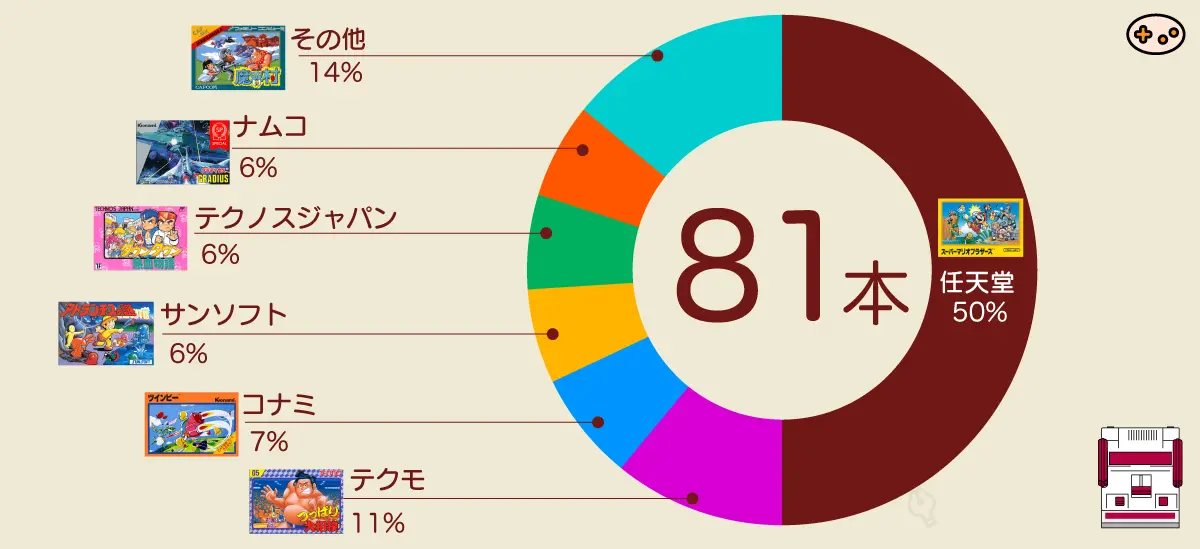

会社別構成の工夫

| 会社 | タイトル数 |

|---|---|

| 任天堂 | 40本 |

| テクモ | 9本 |

| コナミ | 6本 |

| ナムコ | 5本 |

| テクノスジャパン | 5本 |

| サンソフト | 5本 |

| その他 | 11本 |

任天堂が約半数を占めるのは当然だ。しかし残り半数の選び方に、任天堂の「パートナーとの関係づくり」が現れている。

テクモ9本、コナミ6本、ナムコやテクノスジャパン5本。これらは今のSwitchでも重要なパートナーだ(テクモは現コーエーテクモ、ナムコは現バンダイナムコ)。

一方で、ファミコン時代に大きな貢献をしたにもかかわらず、Nintendo Classicsでの代表作が少ない、あるいはないパブリッシャーもある。スクウェア(現スクウェア・エニックス)やタイトーだ。

これは何を示すか? 特定の企業間の権利交渉の難しさや方針の違いだ。つまり、Nintendo Classicsのラインナップは技術的な制限じゃなく、ビジネス関係によって作られている。

第3章:これから何が来るか

確立されたパターンから、将来の展開を予測できる。

来ないもの:RPGの大洪水

最もはっきりとした「空白」は伝統的なRPGだ。『MOTHER』を除き、このジャンルはほぼ存在しない。

『ドラゴンクエスト』のような日本のビデオゲーム史においてとても重要な役割を果たしたタイトルは、「ジャンルの代表作」という考え方からすれば最も可能性が高い候補だ。だが来る可能性は低い。

関連記事:【2025年版】スイッチに追加してほしいファミコンソフトTOP10|今こそ遊びたい名作

理由は2つ。

1. 文章量が多く、時間がかかる。Nintendo Classicsの「スナッカブルな楽しみ方」という目的と合わない。

2. 権利交渉が複雑。スクウェア・エニックスは独自のレトロゲーム戦略を持っている可能性がある。

つまり、将来の追加タイトルも、引き続きアクション中心のゲーム、特に「協力しながらもハプニングが起きる」マルチプレイタイトル、そしてコナミやカプコンといった既存パートナーからの代表的な名作が中心になる。

来るもの:SPバージョンの拡大

任天堂が導入した「SP(スペシャル)」バージョンは重要なヒントになる。

『忍者龍剣伝』や『魔界村』のような、とても高い難易度で知られるゲームも、SPバージョンを同時提供すれば、より幅広い層にその歴史的価値を体験させられる。

つまりSPバージョンは、「昔は難しくて遊べなかった人」をもう一度引き込むための上手な戦略だ。安心して配信できる名作の選択肢を増やす効果がある。

他のゲーム機への展開:同じ方針

ファミコンのタイトル選びの方針――「任天堂の代表作を中心に」「みんなで遊べるように」「各ジャンルの代表的なゲームを揃える」、そして「安心して遊べる名作を」というルール――はファミコンだけに限ったものではない。

スーパーファミコンのコレクションも同じパターンだ。『スーパーマリオカート』や『星のカービィ スーパーデラックス』といったマルチプレイの名作、『ゼルダの伝説 神々のトライフォース』や『スーパーメトロイド』といったシリーズの代表作を優先している。

スーパーファミコンの戦略はこちら

NINTENDO 64は『スーパーマリオ64』や『ゼルダの伝説 時のオカリナ』という、3Dゲームの基礎を築いた歴史的に重要なタイトルからスタートした。

NINTENDO 64の戦略はこちら

これは、任天堂のレトロゲーム提供戦略全体に、一貫した計画的なタイトル選びの考え方が存在することを示している。

さらに、この戦略はNintendo Classicsの段階的なプランと深く連動している。

ファミコンライブラリの選ばれた「シンプルさ」は、ユーザーをNintendo Classicsの世界へと誘う、価値の段階におけるとても重要な第一歩なのだ。

結論:過去は未来を売るための武器だ

Nintendo Switch Onlineのファミコンライブラリは、会員向けの懐かしさを楽しむボーナスじゃない。任天堂の現代ビジネス戦略において、いろいろな役割を果たす、よく考えられた仕組みだ。

このデジタルミュージアムは5つの役割を同時に果たしている。

1. 会員を繋ぎ止める仕組み

定期的なタイトル追加で会員の関心を保ち、解約を減らす。

2. 任天堂の歴史を伝える手段

自社シリーズの「始まり」をしっかりと示し、ブランドの歴史的な物語を新しい世代に伝える。シリーズの価値を薄れさせず、深める。

3. 親子をつなぐ架け橋

親世代の懐かしさをきっかけに子供たちを引き寄せる。親子で遊べるマルチプレイタイトルで、家族単位でのゲーム機の定着を進める。

4. 他社との良好な関係を保つ手段

主要な他社の歴史的な名作を大切にし、現在の良好なビジネス関係を強化・維持する。共有された歴史の尊重が、未来の協力をスムーズにする。

5. より高いプランへの第一歩

段階的なプランで、最もアクセスしやすい価値を提供する入口として機能。ユーザーをより高額なプランへ導く計画的な第一歩。

ゲームの選び方のパターンを見ることで見えてくるのは、任天堂の現代戦略全体の姿だ。

それは、慎重に選ばれた過去を上手に活用し、より利益の多い、しっかりした未来を築き上げるという、一貫した考えだ。

Nintendo Classicsファミコンライブラリは、その戦略を表す、生きた例なのである。

あなたが『スーパーマリオブラザーズ』を起動するとき、あなたは単に昔のゲームを遊んでいるんじゃない。任天堂の未来を支えている。