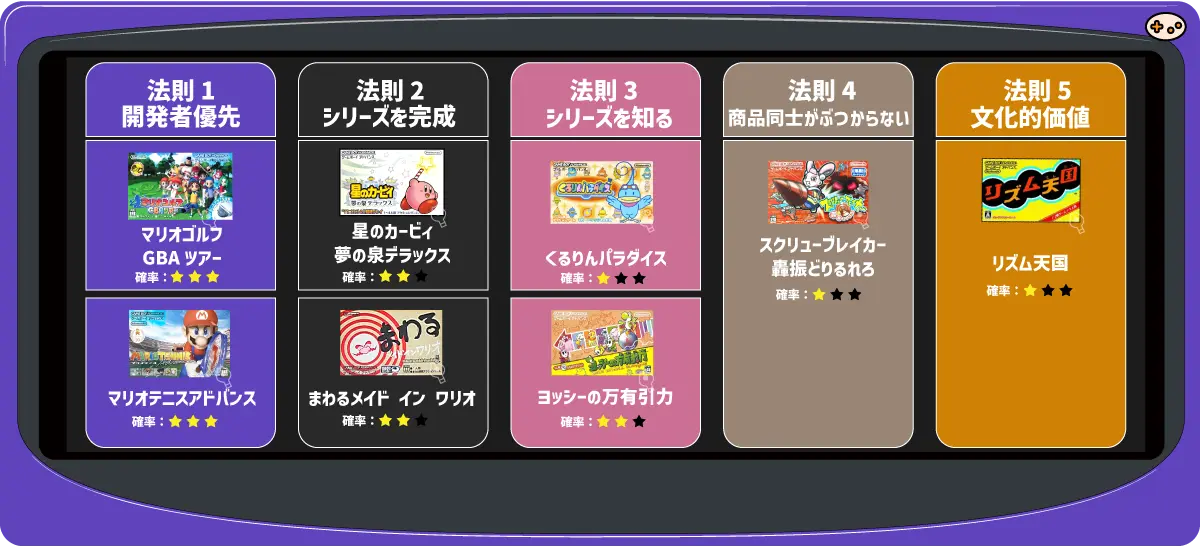

次はリズム天国?Nintendo Classics GBA配信タイトルを5つの法則で完全予想【2025】

Nintendo ClassicsのGBA配信は5つの明確な法則に基づいて計画的に作られている

📌 この記事を3分で理解する

誰に向けた記事?

- Nintendo Switch Onlineに加入している/検討中の方

- GBAの懐かしいゲームをプレイしたい方

- なぜポケモンが配信されないのか疑問に思っている方

- 今後の配信タイトルを予測したい方

この記事で何がわかる?

1. ポケモンが配信されない明確な理由

→ 通常価格のリメイク版と商品がぶつかるのを避ける任天堂の戦略

2. 配信タイトルを決める5つの法則

- 自社商品同士の競合回避

- シリーズまとめて配信でイベント化

- 協力会社への感謝(94%が任天堂関連)

- GBA黄金時代(2001-2004年)への集中

- 売上より文化的価値を重視(MOTHER3など)

3. 今後配信される可能性が高いタイトル

- マリオゴルフ GBAツアー

- マリオテニスアドバンス

- 星のカービィ 夢の泉デラックス

- リズム天国(特別枠として)

💡 結論:これは「計画された展示場」

Nintendo ClassicsのGBAラインナップは、ただの懐古サービスではありません。新作への興味を引き、将来の売上につなげる戦略的なマーケティングツールとして機能しています。

目次

任天堂はGBAのゲームを、ただ懐かしむために配信しているんじゃない。

これは計画された「シリーズを知るきっかけ」であり、将来の売上につなげる計画なんだ。

なぜポケモンが配信されないのか? なぜ特定のタイトルばかり選ばれるのか? なぜ『MOTHER3』のような特別な例が存在するのか?

その答えは、任天堂の『5つの法則』にある。この法則を理解すれば、今後どんなタイトルが配信されるかまで予想できる。Nintendo Switch Online(Nintendo Classics)の基本的な仕組みについては、こちらの完全ガイドをご覧ください。 Nintendo ClassicsのGBAラインナップは、適当に選ばれた過去作の集まりではない。これは任天堂が管理する「ゲームの展示場」なのだ。そこに展示される一つひとつのゲームには、はっきりとした計画的な目的がある。

法則1:自社の商品同士がぶつからないようにする ー ポケモンが配信されない理由

ポケモンが配信されない理由:通常価格リメイクと商品がぶつかるのを避ける計画的な判断

Nintendo ClassicsのGBAラインナップを語る上で、最も重要なのは「そこに存在しないタイトル」だ。

GBAの歴史を通じて最も売れたソフトウェアは何か? 答えは明らかだ。『ポケットモンスター ルビー・サファイア』、『ファイアレッド・リーフグリーン』、そして『エメラルド』。これらはそれぞれが1000万本を超える、桁違いの販売本数を記録した大ヒット作だ。『ドラゴンクエストモンスターズ キャラバンハート』や『ファイナルファンタジータクティクスアドバンス』といった他社の人気RPGも、ミリオンセラーを記録している。

しかし、Nintendo ClassicsのGBAラインナップには、これらの大ヒット作の姿が一切ない。

これは偶然じゃない。任天堂には明確なルールがある。それが「自社の商品同士がぶつからないようにする」というルールだ。

その仕組みはこうだ。『ポケモン』というシリーズは、任天堂だけでなく、株式会社ポケモンによって一緒に管理されている。この会社には独自の利益の多いビジネス計画がある。過去の作品を通常価格のリメイク版(例:『ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール』)としてもう一度商品にしたり、将来的に単独のデジタル商品として販売したりすることだ。

もしGBA版の『ポケモン』本編をNintendo Classicsの追加コンテンツとして提供してしまえば、これらの将来的に利益の多い商品と直接ぶつかり、その価値を大きく下げることになる。それは、同社が持つ最大の財産の一つを自ら安く売る行為に等しい。

『ポケモン』が配信されないことこそが、Nintendo ClassicsのGBAラインナップを決める最も大切なルール。

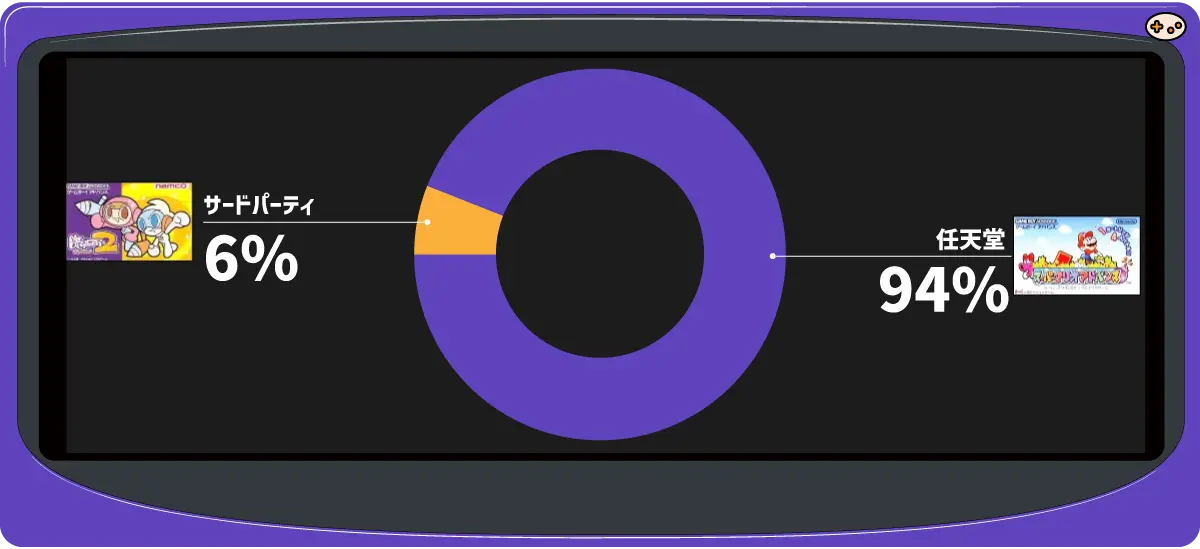

📊 開発会社別配信タイトル分布

配信タイトルの94%が任天堂および協力会社の開発。

完全に独立した他社はわずか6%に留まる計画的な選び方

このルールは、権利関係が複雑で費用がかかる他の主要な他社RPGにも当てはまる。Nintendo Classicsのラインナップは、任天堂が管理できて、かつ他の収入源を傷つけない範囲で、慎重に選ばれている。配信タイトルを開発会社別に分けると、約94%が任天堂または協力会社の作品で占められているのが、その証拠だ。

法則2:シリーズをまとめて配信して話題を集める

Nintendo ClassicsにおけるGBAタイトルの配信履歴をよく見ると、配信が同じペースで行われているわけじゃないことがわかる。任天堂は1ヶ月から3ヶ月ごとに、複数のタイトルをまとめて配信する形を使っている。

この方法は、単なるコンテンツの追加以上の計画的な目的を持っている。

シリーズをまとめて配信する効果

配信されるタイトルの組み合わせには、明確なテーマが決められている。これにより、個々の配信が単発のニュースで終わることなく、より大きな「イベント」として見せられるのだ。

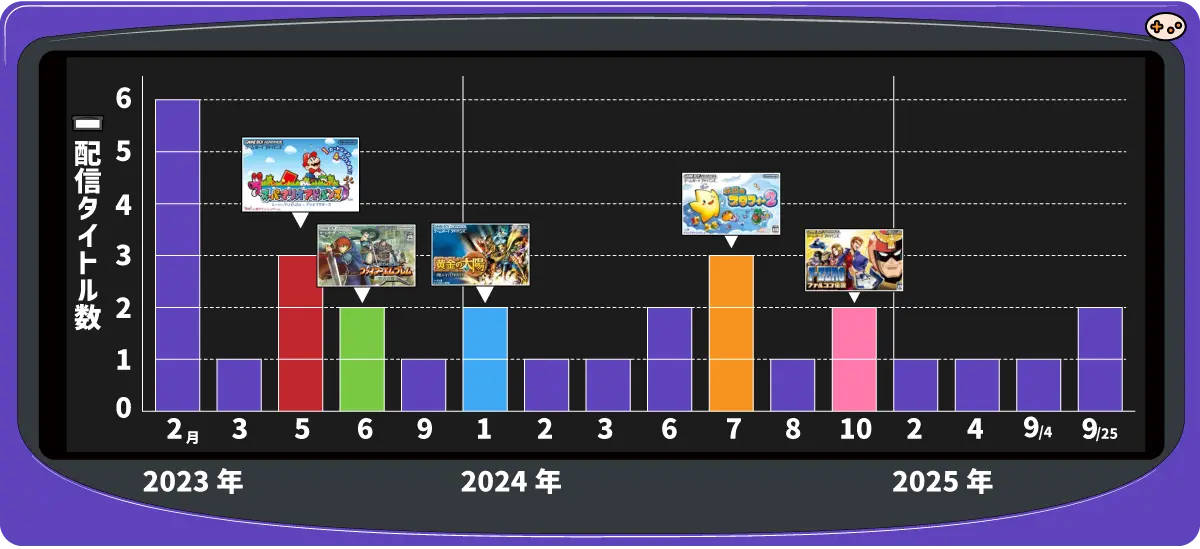

📅 配信履歴タイムライン(2023-2024)

シリーズをまとめて配信することで、各配信が「イベント」として働く計画的なタイムライン

具体例を見てみよう:

- 2023年5月26日:『スーパーマリオアドバンス』、『スーパーマリオアドバンス2』、『スーパーマリオアドバンス3』が同時配信。マリオファンにとっては、シリーズを一気に体験できる最高のタイミングだ。

- 2024年1月17日:RPGファン待望の『黄金の太陽 開かれし封印』と『黄金の太陽 失われし時代』の二部作がセットで提供。この2作品はストーリーが続いているため、セット配信は理にかなっている。

- 2024年7月12日:『伝説のスタフィー』シリーズ3作品をまとめて配信。シリーズをまとめて体験したいプレイヤーの希望に応える形だ。

- 2024年10月11日:『F-ZERO ファルコン伝説』と『F-ZERO クライマックス』の同時配信。一つのシリーズに焦点を当てた特集になる。

- 2023年6月23日:『ファイアーエムブレム 封印の剣』と『ファイアーエムブレム 烈火の剣』の同時配信。開発会社インテリジェントシステムズの功績をたたえる意味合いも持つ。

レトロゲームに「定期更新サービス」を応用する

このまとめて配信する計画は、現代のビデオゲーム市場で主流となっている「定期的に内容を更新するサービス(ライブサービス)」型ゲームのコンテンツ提供方法を、レトロゲームに応用した方法だ。

その理由はこうだ。第一に、NINTENDO 64の初期に見られたような、月に1本ずつといった単調な配信の速さは、サービスの魅力を保つには十分だが、大きな話題にはならない。第二に、GBAにはNINTENDO 64よりもはるかにたくさんのタイトルが存在し、任天堂はより柔軟な内容の組み方ができる。

第三に、関連性の高いゲームをまとめて追加することで、任天堂は単なるライブラリの更新を、注目すべき「イベント」へと変えている。これにより、SNSでの拡散、ゲームメディアによる報道、そして既存会員がサービスをまた遊びたくなる理由が生まれる。これは、現代の定期更新型ゲームが新しいシーズンやキャラクターを投入してプレイヤーの関心を引きつける方法と基本的に同じだ。

任天堂は、昔のゲームを「倉庫に眠らせておくもの」ではなく、「会員を飽きさせず、また遊びたくなる工夫」として活用している。古いゲームから新しい楽しみを引き出し、定期的に話題を作る。これが任天堂の狙いだ。

法則3:一緒に作った会社への感謝

Nintendo ClassicsのGBAラインナップで最も重要なのは、任天堂と協力してゲームを作ってきた会社への気配りがはっきりと表れているという点だ。これは単なるゲーム集じゃない。「GBA時代、あなたたちと一緒に素晴らしいゲームを作りました」という、任天堂からの感謝の表れなんだ。

主な開発会社の働き

配信タイトルを開発会社別に分けると、特定の会社の働きがとても大きい。

| 開発会社 | 主要タイトル | ラインナップでの割合 |

|---|---|---|

| インテリジェントシステムズ | ファイアーエムブレムシリーズ、メイド イン ワリオ、マリオカートアドバンス | 約16% |

| キャメロット | 黄金の太陽 二部作 | 約6% |

| ハル研究所 | 星のカービィ 鏡の大迷宮、MOTHER3 | 約6% |

| 任天堂社内開発 | スーパーマリオアドバンスシリーズ、メトロイドシリーズ、ゼルダシリーズ | 約26% |

| 完全に独立した他社 | 風のクロノア、ミスタードリラー2(ナムコ) | 約6% |

🏢 開発会社別の働きランキング

インテリジェントシステムズ、キャメロット、ハル研究所が任天堂の協力関係の計画の中心になっている

インテリジェントシステムズ:『ファイアーエムブレム』シリーズ3作品(『封印の剣』、『烈火の剣』、『聖魔の光石』)や『メイド イン ワリオ』、そして『マリオカートアドバンス』を作った同社は、ラインナップの中心となるRPGと、任天堂らしい「独特さ」を表すゲームたちを提供している。

キャメロット:高い評価を得たRPG『黄金の太陽』二部作の開発元だ。かつてはセガのパートナーであった同社が、任天堂の協力者へと変わった歴史は、任天堂の協力関係づくりの成功例だ。彼らの代表作をラインナップに加えることは、この重要な関係をたたえ、応える行為だ。

ハル研究所:『星のカービィ 鏡の大迷宮』、そして特に注目すべきは『MOTHER3』を開発した伝説的な会社だ。その他にはない創造性は、任天堂のブランドイメージの中心を作っている。

つまり、任天堂と協力関係にある会社のゲームが優先して選ばれている。権利関係が複雑な他社のゲームよりも、長年一緒に仕事をしてきた会社のゲームの方が選ばれやすい。ゲーム選びの裏には、パートナーとの長い関係と信頼がある。

法則4:GBAの黄金時代(2001-2004年)を再現

Nintendo Classicsで配信されているGBAタイトルを、その原作の発売年別に調べると、任天堂がGBAのどの時代に注目させようとしているのか、その目的が見えてくる。データは、特定の期間へのはっきりとした集中を示している。

GBAの「黄金時代」への注目

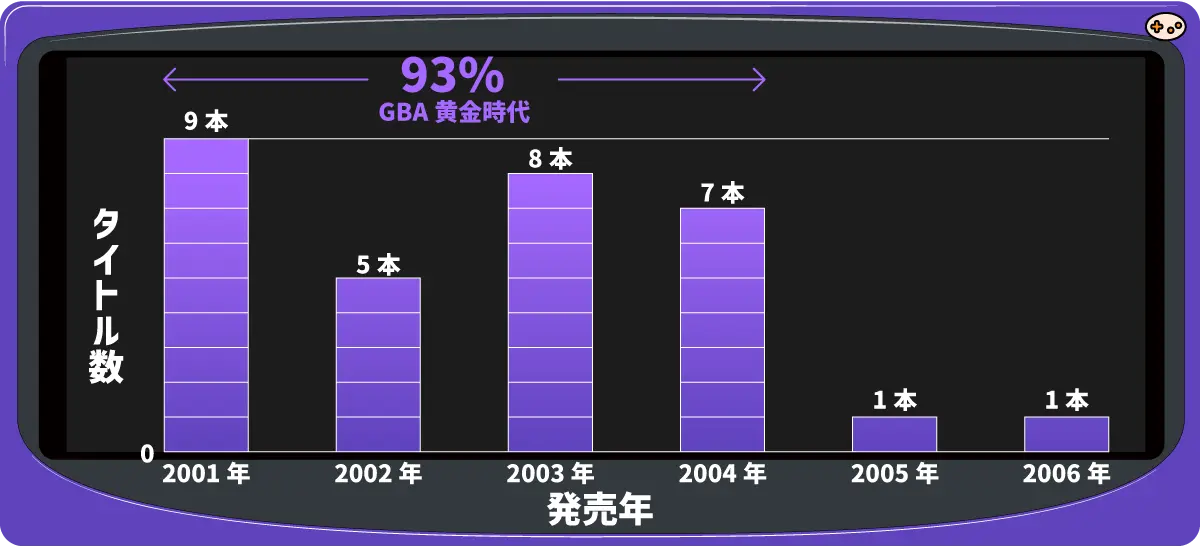

配信が決まっているタイトルを原作の発売年で分けると、GBAの初期から中期、つまり2001年から2004年にかけてのタイトルが大部分を占めている。

🔥 配信タイトルの発売年分布ヒートマップ

配信タイトルの93%が2001-2004年の『GBA黄金時代』に集中。

この期間にわざと注目していることがはっきりと示される

- 2001年発売:9タイトル(スーパーマリオアドバンス、くるくるくるりん、マリオカートアドバンス、黄金の太陽 開かれし封印、F-ZERO FOR GAMEBOY ADVANCE)

- 2002年発売:5タイトル(スーパーマリオアドバンス2、黄金の太陽 失われし時代、ファイアーエムブレム 封印の剣、伝説のスタフィー)

- 2003年発売:8タイトル(スーパーマリオアドバンス4、メトロイドフュージョン、メイド イン ワリオ、マリオ&ルイージRPG、ファイアーエムブレム 烈火の剣、ゼルダの伝説 神々のトライフォース&4つの剣、F-ZERO ファルコン伝説)

- 2004年発売:7タイトル(ゼルダの伝説 ふしぎのぼうし、星のカービィ 鏡の大迷宮、メトロイド ゼロミッション、伝説のスタフィー3、F-ZERO クライマックス、ファイアーエムブレム 聖魔の光石)

一方で、2005年以降に発売されたタイトルの数はとても少なく、2005年の『ポケモン不思議のダンジョン 赤の救助隊』と2006年の『MOTHER3』が特別に含まれるのみだ。

「GBAらしさ」を代表する時期を選んでいる

この期間への集中は、計画的な選び方の結果だ。2001年から2004年は、2004年末にニンテンドーDSが発売される前の、GBAが任天堂のメイン携帯ゲーム機として最も活躍していた時代だ。この時期にリリースされたゲームは、GBAらしさを作り、多くのプレイヤーにとって「これぞGBA」という体験を作った作品群だ。GBAの任天堂ソフト一覧はこちら。

任天堂は、この時代に焦点を当てることで、特定の物語を見せている。それは、GBAが最も輝いていた時代の姿を見せるという物語だ。これは、GBA後期のニンテンドーDSとの世代交代期に見られた複雑な時期を避け、多くの人にとって最も印象的なGBAの名作を見せる選択だ。

これは歴史のどこを見せるかを選んでいる、ということだ。美術館が1960年代の音楽展を開く時、その時代の終わりに出てきたサイケデリックロックよりも、時代を代表するビートルズに焦点を当てるように、任天堂もまた、GBAというゲーム機の「らしさ」を最もよく表している時代を選んで、それをNintendo Classicsという現代の舞台でもう一度見せている。

初期ラインナップが示す計画

2023年2月9日のサービス開始時に選ばれた初期ラインナップ(『くるくるくるりん』、『マリオカートアドバンス』、『メイド イン ワリオ』、『マリオ&ルイージRPG』、『ゼルダの伝説 ふしぎのぼうし』)自体が、この厳選する計画を表している。有名なシリーズ(マリオ、ゼルダ)と、GBAならではの独特の体験を提供するタイトル(くるくるくるりん、メイド イン ワリオ)を組み合わせることで、サービスの開始当初からGBAというゲーム機の持ついろいろな魅力を見せる目的があった。

法則5:売上より価値を大切にする特別な例 ー 『MOTHER3』という特別な存在

⭐ 例外法則:文化的価値優先の選定

例外法則の好例:売上本数では測れない文化的・歴史的価値を任天堂が認めた選定

2006年に日本国内でのみ発売された『MOTHER3』がライブラリに含まれていることは、とても大切な決定だ。この作品は、『スーパーマリオ』のような世界的な大ヒット作じゃない。

その選び方は、売上よりも作品の価値を大切にした「特別な扱い」のよい例だ。

これは、最も熱心なファンへの配慮であり、売上だけでは測れないゲームの価値を任天堂自身が認めていることの証だ。

『MOTHER3』は海外では正式に発売されたことがなく、多くの海外ファンにとって「幻のゲーム」でもある。

この選び方が示すのは、任天堂が売上だけで判断しているわけじゃないということだ。歴史的に大切で、熱心なファンがいるタイトルは、たとえ売上が少なくても、驚きの追加として加えられる可能性がある。

シリーズを知るきっかけとして機能 ー ライブラリの本当の狙い

このライブラリの本当の狙いは、単に懐かしさを提供するだけじゃない。それは、任天堂の今のビジネス、つまりSwitchの新作ゲームを買ってもらうための「シリーズを知るきっかけ」として機能している点にある。

🚪 IPゲートウェイ戦略の仕組み

レトロゲームライブラリは単なる懐古サービスではなく、

新作販売を促進する戦略的ファネルとして設計されている

新作販売を促す仕組み

この仕組みはこうだ。任天堂のビジネスの中心は、Nintendo Switchの新作ゲームを販売することにある。Nintendo Classicsのレトロゲームライブラリは、若いプレイヤーや特定のシリーズをよく知らないユーザーに対して、手軽に任天堂の主要シリーズに触れる機会を提供する。

具体例を見てみよう:

- GBA版の『ファイアーエムブレム』シリーズを配信することは、プレイヤーにシリーズの歴史やゲームの基本を知ってもらう機会となる。これにより、Switchで発売された『ファイアーエムブレム エンゲージ』のような最新作への興味を持たせ、購入につなげることができる。

- 『メトロイドフュージョン』や『メトロイド ゼロミッション』を提供することは、Switchで『メトロイド ドレッド』を初めてプレイしたユーザーに対し、シリーズをより好きになってもらい、ファンを育てることに役立つ。

- 『スーパーマリオアドバンス』シリーズは、サービス開始からわずか数ヶ月で4作品が揃い、GBAを代表するシリーズであることを早い段階で示した。これにより、若い世代のプレイヤーがマリオの歴史に触れ、最新作への興味を持つきっかけとなる。

したがって、Nintendo ClassicsのGBAライブラリは、過去を懐かしむためのサービスであると同時に、将来の売上につなげるための工夫なのだ。それは、任天堂が誇る長寿シリーズへの、とても効果的な入り口として作られている。

ジャンルとシリーズの計画的な配信

ライブラリをジャンル別に分けると、アクションゲーム(『スーパーマリオアドバンス』シリーズ、『星のカービィ』、『ワリオランドアドバンス』)、RPG(『黄金の太陽』、『ファイアーエムブレム』、『マリオ&ルイージRPG』)、そしてアクションアドベンチャー(『ゼルダの伝説』、『メトロイド』)が大部分を占めている。これらは任天堂らしいジャンルであり、その中でも特に重要なシリーズが計画的に配信されている。

例えば、『ファイアーエムブレム』シリーズは、『封印の剣』と『烈火の剣』が同時に配信され、その後『聖魔の光石』が続くという計画的な配信が示されている。これは、行き当たりばったりの選び方じゃなく、長期的な配信計画が存在することの証だ。

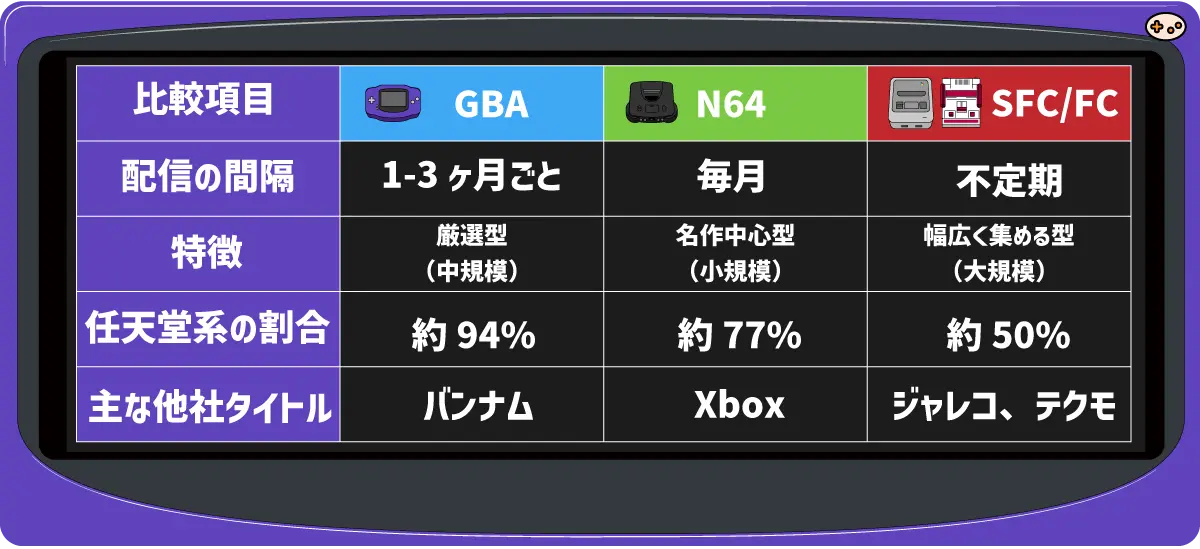

ゲーム機ごとの違い:他のレトロゲームとの比較

GBAライブラリの選び方は、単独で決められているものじゃない。Nintendo Classicsで展開される他のレトロゲーム、特にNINTENDO 64やスーパーファミコンと比べることで、任天堂が各ゲーム機の特性に合わせて異なるやり方を使い分ける、ゲーム機ごとに異なる配信計画を持っていることがわかる。NINTENDO 64の配信計画の詳細はこちら。

ゲーム機ごとの配信方針

⚖️ プラットフォーム別配信戦略比較

プラットフォームごとに最適化された配信戦略。

GBAは厳選型、N64は名作重視型、SFC/FCは網羅型

NINTENDO 64:GBAに比べてゲームの総数が少ないため、長く楽しんでもらえるように、ゆっくりとした毎月の配信ペースが採用されている。特に注目すべきは、現在ではXbox Game Studios傘下となったレア社開発の『バンジョーとカズーイの大冒険』や『ゴールデンアイ 007』といった、注目度の高い他社(現在は他のゲーム機メーカー)タイトルが含まれている点だ。これは、N64というゲーム機の代表的なタイトルを揃えるためであれば、複雑で費用のかかる交渉も惜しまないという考え方を示している。

スーパーファミコン / ファミリーコンピュータ(ディスクシステム):長期間にわたって提供されてきた結果、とても大規模なライブラリが作られている。コンテンツの大部分はサービス初期に集中して提供されており、現在の更新の頻度は低い。ライブラリには主要タイトルだけでなく、あまり知られていない作品も含まれており、選ぶ基準はGBAやN64よりも広く、「記録保存庫(幅広く集めた保管場所)」に近い性質を持つ。

この表が示すように、GBAへの取り組みは偶然こうなったわけじゃなく、他のレトロゲームの扱いとははっきりと区別された、計画的な選択なのだ。任天堂は、すべてのゲーム機を同じやり方で扱うんじゃなく、各ゲーム機の歴史、ゲームの数、そして今におけるブランド価値を考えて、それぞれに合った、よく考えられた配信計画を実行している。 ゲームボーイ配信サービスとの比較はこちら。

今後の予想:次に来るタイトルはこれだ

これまでの調査で明らかになった複数の法則を組み合わせれば、今後Nintendo Switch Onlineに追加されるGBAタイトルをある程度予想できる。

🔮 次回配信予想タイトル一覧

データ調査に基づく次回配信予想。

各タイトルに当てはまる法則と実現できる可能性を記載

今後の配信タイトルを予想する5つの法則

法則1:一緒に作った会社を優先する法則

今後の配信タイトルは、引き続きインテリジェントシステムズ、キャメロット、ハル研究所といった、任天堂と強い関係を持つ会社の作品が中心となる。

有力候補:『マリオゴルフ GBAツアー』、『マリオテニスアドバンス』(キャメロット)、『ゲームボーイウォーズアドバンス1+2』(インテリジェントシステムズ、ただしテーマ的に社会状況が影響を受ける可能性がある)。

法則2:シリーズを揃える法則

任天堂は、サービス上で既に配信されているシリーズの未配信タイトルを追加し、シリーズを揃える傾向にある。

有力候補:『星のカービィ 夢の泉デラックス』(ハル研究所)、『まわるメイドインワリオ』がある。

法則3:シリーズを知るきっかけの法則

Nintendo Switchで新作が出ている、あるいは将来的に新作が予想されるシリーズの過去作が優先して選ばれる。

有力候補:新作が出ていないシリーズの作品よりも、『ゼルダの伝説』や『メトロイド』といった今も新作が出ているシリーズの別タイトルが追加される可能性の方が高い。例えば、 2026年春にスイッチ2で『ヨッシーとフカシギの図鑑』が発売決定したことで、『ヨッシーの万有引力』の配信可能性も高まっている。『くるくるくるりん』の続編『くるりんパラダイス』のような、もし新作があれば配信される可能性がある。

法則4:自社の商品同士がぶつからないようにする法則

単独での商品化によって高い利益が期待できるとても売れるタイトルは、Nintendo Classicsラインナップには追加されない。

可能性の低い候補:『ポケットモンスター』シリーズ本編。また、『ファイナルファンタジータクティクスアドバンス』や『ボクらの太陽』といった、権利が複雑で価値の高い他社のRPGも可能性は低い。

有力候補:ゲームフリークが開発した『スクリューブレイカー 轟振どりるれろ』のような、ポケモン以外の作品は候補となりうる。

法則5:文化的価値を大切にする特別な法則

売上は少なくても、文化的・歴史的に大切で、熱心なファンがいるタイトルが、驚きの追加として加えられる可能性がある。

可能性のある候補:日本国内でのみ発売されたGBAタイトルで、海外にも熱心なファンがいる『リズム天国』。このタイトルが追加されれば、『MOTHER3』と同様に、ファンサービスと文化的な功績をたたえる代表的な選び方となるだろう。

これらの法則は、任天堂の過去のゲームを活用する計画の基本となる考え方を明らかにするものであり、今後のNintendo Classicsの展開を予想するための方向を示すものとなる。

結論:全部を入れるのではなく、厳選して見せる場所として

Nintendo Switch Onlineのゲームボーイアドバンスライブラリは、GBAの名作をすべて集めたデジタルの保存場所として作られたものじゃない。また、今後もそうなることはないだろう。

その実際は、計画的に選び抜かれた、よく考えて組み立てられた展示空間だ。

それは、任天堂という会社が運営する「会社の博物館」に例えることができる。そこでは、一つひとつの展示品(ゲームタイトル)が、特定のメッセージを伝えるために慎重に選ばれている。そのメッセージとは、任天堂キャラクターのいつまでも続く魅力、最も信頼できる開発パートナーへの感謝、そして自社の歴史を大切に育てるという会社の考え方だ。

配信のタイミングと組み合わせ、特定の開発者への集中、そして何よりも、わざと入れていないタイトルという計画的な「空白」さえも、この博物館の館長である任天堂が描く大きな物語の一部だ。

本記事で明らかにした「5つの法則」は、たまたまのパターンじゃない。それらは、任天堂の選び方の基本となる考え方だ。任天堂にとって、そのすばらしい歴史は倉庫に眠らせておくものじゃなく、プレイヤーを驚かせ、楽しませるという今の使命を達成するための、今も価値のある財産なのだ。

Nintendo ClassicsのGBAライブラリは、その考え方を最もよく表している、実際の証拠と言える。任天堂は過去を振り返りながらも、常に未来を見ている。レトロゲームの配信は、単なる懐かしさビジネスじゃない。それは、次世代のファンを育て、長く続くシリーズの価値をさらに高めるための、今の時代に合った宣伝の計画なのだ。

よくある質問

ポケモンは株式会社ポケモンと一緒に管理しているシリーズであり、通常価格のリメイク版としてもう一度商品にする計画があるためです。Nintendo Classicsで配信すると、これらの利益の多い商品とぶつかり、価値を下げる可能性があります。これは「自社の商品同士がぶつからないようにする」という任天堂のルールに基づいています。

配信タイトルの約94%が任天堂または協力会社(インテリジェントシステムズ、キャメロット、ハル研究所等)の作品です。完全に独立した他社は約6%に過ぎません。

2001-2004年はニンテンドーDS発売前のGBA全盛期であり、ゲーム機らしさを作った時代です。任天堂は「GBAらしさ」を最もよく表すこの黄金時代を厳選して再現しています。配信済・予定タイトルの約93%がこの期間に集中しています。

1つずつ配信するのではなくシリーズをまとめて配信することで、個々の配信が「イベント」になり、SNSでの拡散、メディア報道、既存会員の再訪問を促します。これは現代の定期更新型ゲームの方法をレトロゲームに応用した計画です。

MOTHER3は、文化的・歴史的に大切で熱心なファンがいるタイトルです。この選び方は、売上本数だけでは測れないゲームの価値を任天堂が認めていることの示し方であり、価値を認めた選び方のよい例です。

5つの法則に基づくと、マリオゴルフ GBAツアー、マリオテニスアドバンス(キャメロット)、星のカービィ 夢の泉デラックス(ハル研究所)等が有力候補です。また、文化的価値を大切にする特別な法則により、リズム天国の驚きの配信の可能性もあります。

若い層や特定のシリーズをよく知らないユーザーが安く任天堂のシリーズに触れることで、Switch向け最新作への興味を持たせます。例えばGBA版ファイアーエムブレムのプレイ経験が、ファイアーエムブレム エンゲージ等の新作購入につながることが期待されています。

はい、ゲーム機ごとに計画が異なります。GBAはテーマを持ったまとめて配信、N64はゆっくりとした毎月の配信、SFC/FCは初期に集中した大規模な記録保存です。各ゲーム機の歴史的な背景とライブラリの規模に合わせた計画が実行されています。