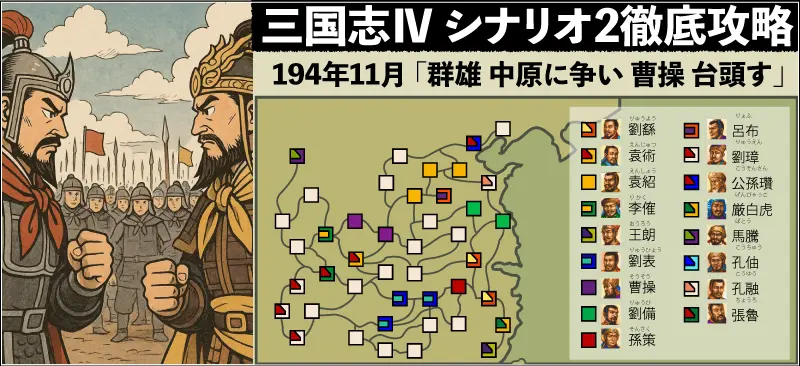

曹操の台頭、呂布の脅威、群雄割拠の時代を楽しみたい方

- シナリオ2の時代背景(194年11月、曹操が青州兵を編成して台頭)

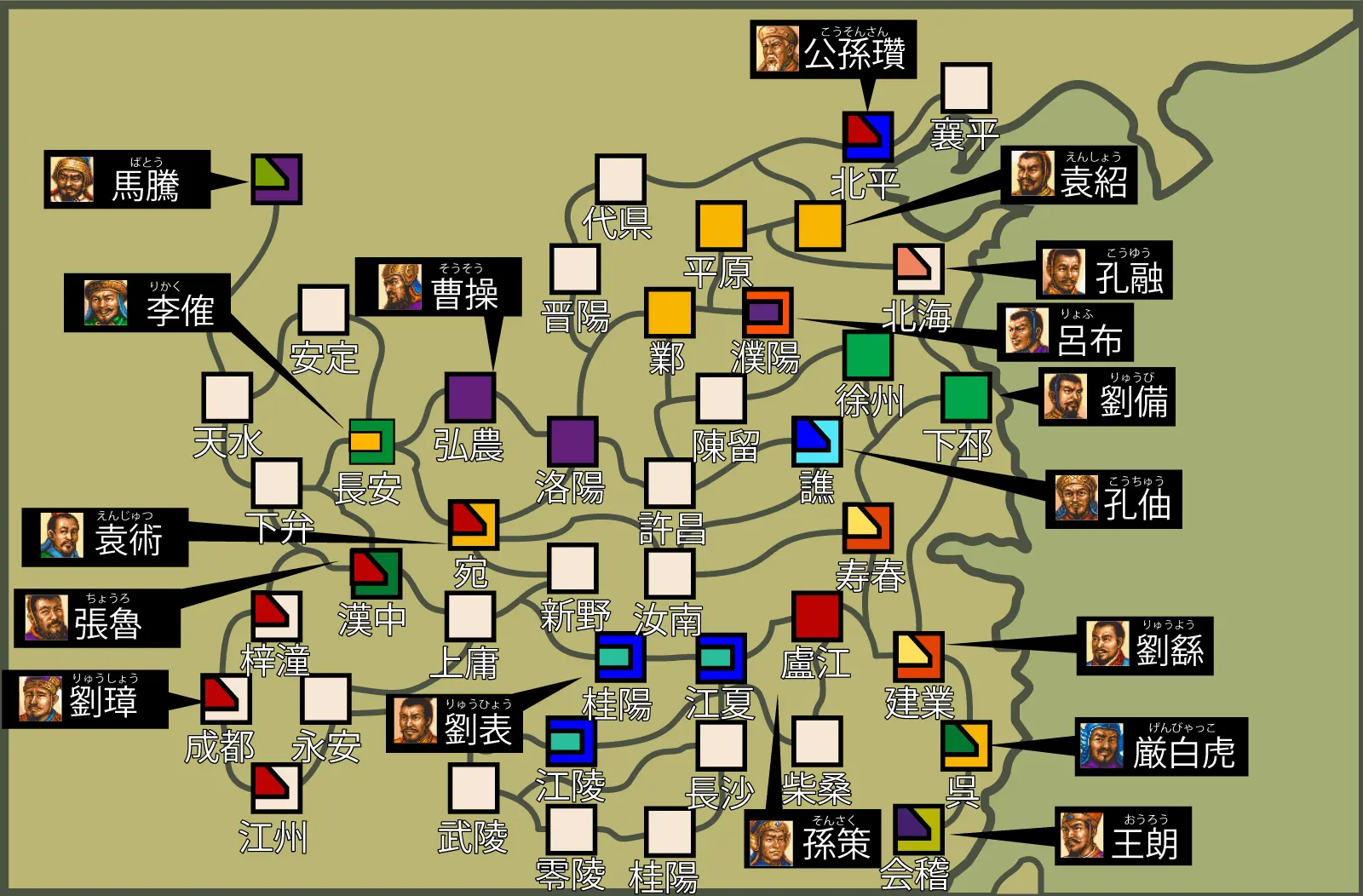

- 選べる全17君主のデータ(曹操、呂布、袁紹、孫策、劉備など)

- おすすめ君主と難易度(初心者向け〜挑戦者向け)

- 攻略のポイント(内政、人材探索、序盤の進め方)

- 全都市データ(支配勢力、兵力、武将配置)

(SFC&Switch版)

更新: by イラレブック

シナリオごとに登場する武将や勢力図が異なるため、ゲームの難易度や展開が大きく変わる。

たとえば、本記事のテーマである「シナリオ2 曹操編(194年11月『群雄 中原に争い 曹操 台頭す』)」では、群雄がひしめく中原で曹操が急速に勢力を伸ばし、皇帝を擁立して有利な地位を得つつある時代背景が描かれる。

なお、シナリオの物語文章は歴史的な記述や古典的なエピソードを踏まえている場合が多いが、ゲームシステム上はバランス調整のためにシナリオで言及されている地名などと一致しないこともある。

たとえば、シナリオ2では曹操が「兗州」にいたと語られる一方で、実際のゲーム開始時には「兗州」という名称はなく、代わりに弘農や洛陽など個別の領土に分割されている地名しか見当たらないということがある。

こうした設定を見つけるのも、三国志Ⅳの面白さのひとつと言えるだろう。

194年11月『曹操、群雄ひしめく中原で力を伸ばす』

曹操は兗州(えんしゅう)という土地で独立し、青州にいた黄巾賊を討ち破った。

この戦いで降伏した黄巾賊の兵士から優秀な者を集め、新しい軍団「青州兵」をつくり、のちに曹操軍の中心的存在となる。

勢いに乗った曹操は、父親を殺した敵・陶謙(とうけん)を討とうと出陣するが、曹操不在中に兗州が襲撃され、呂布(りょふ)に奪われてしまう。

一年以上にわたる激しい戦いの末、曹操は兗州を奪い返し、各地を流浪していた皇帝・献帝(けんてい)を自らの本拠地・許昌(きょしょう)へ迎え入れ、皇帝の後ろ盾とすることで他の諸侯よりも有利な立場を確立する。

その後、曹操は勢力を拡大し、張繍(ちょうしゅう)を攻撃して降伏させ、さらには宿敵・呂布を滅ぼす。

こうして急激に力を伸ばす曹操の前に、かつての同僚であった袁紹(えんしょう)が大軍を率いて立ちはだかるのであった。

シナリオ2の開始時点では、曹操が兗州で独立し、黄巾賊討伐を経て新たな軍団「青州兵」を編成した直後の状況が描かれている。

曹操は一度失った兗州を奪還し、皇帝・献帝を許昌に迎え入れることで勢力を拡大し始め、同時に呂布や袁紹といった他の勢力も台頭する兆しが見え始めている。

これから始まる中原の混沌とした戦乱の中で、各勢力の動向が戦略の鍵となるだろう。

丁原の養子だったが、董卓へ寝返り、さらに劉備をも裏切った人物。その強さは超人的で、名馬「赤兎馬」に乗り、普通の武将では扱えない巨大な武器を軽々と操った。劉備・関羽・張飛の三兄弟ですら子供のように翻弄されるほどの強さで、「呂布一人で百万の兵に匹敵する」と恐れられた。しかし、軍略や戦術では未熟だったため、曹操にとっては幸いだったかもしれない。

名門出身で董卓討伐軍の総大将を務め、華北を支配するほど勢力を広げた英雄。しかし、曹操との「官渡の戦い」で敗れると、病気で倒れてしまった。病状が悪化して言葉も話せなくなったとき、夫人から後継ぎについて尋ねられ、うなずいて吐血しながら亡くなったという。名門出身でありながらも、最期まで運に見放された人物だった。

孫堅の長男。非常に短気で激しい性格で「小覇王」と呼ばれた。周瑜・張紘など優れた部下を持っていたが、裏切り者の許貢の部下からの報復を受けて不意を突かれ、矢を受けて26歳の若さで死亡した。死の直前、弟・孫権に後を託した。

戦いと政治に優れた人物で、占い師に「平和な時代なら名臣、乱世なら悪賢い英雄」と評価されたことがある。自信家であり、「自分が天下を裏切ることはあっても、天下が自分を裏切ることは許さない」と堂々と言い放つほどの豪胆さを持っていた。そのわがままを実現できる実力があったところが、曹操の大きな魅力でもある。

字(あざな)は玄徳(げんとく)。常に諦めず何度危険な状況に陥っても、その天運と家臣の努力のおかげで生き延びた英雄。「庶民の出身」と見下されることもあったが、乱世を巧みに生き抜き、ついには蜀漢(しょくかん)という国家を建てることに成功した。

名門・袁家の出身で、袁紹のいとこにあたる人物。性格が悪く、嫌味で有名だった。董卓討伐戦では、味方の孫策が戦っているのに、わざと食料を送らず嫌がらせをしたこともある。孫策がこれに抗議すると、自分の家臣を処刑して表面的に謝ったが、本心では孫策が強くなることを防ぎたかったのだろう。後には孫策から伝国の玉璽(皇帝の印)を手に入れ、自分で勝手に皇帝を名乗った。

北平(北京付近)の太守。北方の異民族(鮮卑や烏桓)との戦いで名声を得た武人。董卓討伐軍に参加した際には、劉備と義兄弟の契りを結んだ。しかし、のちに袁紹と戦った際、劣勢になり城に籠城するも脱出に失敗。金銀財宝を城外へ運び出そうとしたが、敵に襲われ大混乱に陥った。その後、城内で追い詰められ、最後は自ら火を放って自害した。勇猛だったが、政治力が不足した悲劇の英雄である。

荊州を支配した有力な人物だが、江東を攻撃するチャンスを逃すなど、判断力が足りなかった。また、劉備が亡命してきた際には、周囲の家臣に警戒するよう勧められても聞き入れず、劉備を歓迎し厚遇してしまった。劉備の人物像に惚れ込んでしまったのか、それとも人材を見抜く力が不足していたのか、評価が分かれるところである。

漢王室の血を引く名門出身の人物。一時は英雄・太史慈が仕えたことから、それなりに優秀だったことは間違いない。しかし、人材を見極めたり上手く使う能力が不足していた。せっかく太史慈という逸材を手に入れながら、戦いでの重要な提案を断ったり、孫策との一騎討ちを途中で中止させたりと、小さな度量が目立ってしまった。

会稽(現在の浙江省)の太守だった人物で、後に曹操や曹丕に仕えた。若い頃、厳白虎という弱い人物に味方し、孫策に戦いを挑んで大敗してしまった。歳を取ってからも無理をして諸葛亮との論戦に挑み、またしても敗れ、怒りと悔しさのあまり急死した。無理をして挑戦するだけの勇気だけはあったと評価できるだろう。

董卓の部下。董卓の死後、郭汜(かくし)とともに都(長安)を支配したが、仲間割れを起こし、その隙を見た献帝が曹操の元に逃れてしまう。その結果、李傕と郭汜は曹操軍によって追放されてしまった。

宗教団体「五斗米道」の教祖として30年にわたり君臨したが、部下の楊松(ようしょう)に2回も騙されている。一度目は、韓遂(かんすい)の陰謀で楊松に騙されて馬超と仲違いさせられ、二度目は逃げる途中で楊松に居場所を曹操軍に密告されてしまった。しかし、逃げる際に倉庫を封印し、略奪を防いだことが曹操に高く評価され、のちに鎮南将軍に任命された。一方、裏切った楊松は曹操軍に処刑された。

益州(現在の四川)の平和を守っていたが、隣国の張魯が攻めてくると、戦に慣れていなかったため不安になり、劉備に助けを求めた。ところが、援軍としてやって来た劉備は逆に益州を自分のものにしてしまった。結果的に劉璋は降伏し、「名誉だけの太守」という立場になってしまった。

「東呉の徳王」と自称した地方の軍閥。中央政府が混乱している隙をついて呉郡を支配したが、孫策の攻撃を受けて敗北。一度は会稽(かいけい)へ逃げて再起をはかり、王朗(おうろう)と共に再び孫策に挑んだが、再度敗れてしまう。結局、逃亡中に同盟者だった董襲(とうしゅう)に襲われて殺され、その首は孫策の元へ届けられた。

西涼(現在の甘粛省付近)の太守。敵対していた韓遂に応じて長安方面へ進軍するも、曹操が皇帝を保護する立場になったため、その傘下に入ることを決めて長安に赴任。しかし、留守中の西涼は曹操の攻撃対象となってしまう。その後、曹操暗殺計画に巻き込まれたとして家族ともども処刑された。生き残った息子の馬超(ばちょう)は曹操への復讐を誓い、後に激しく抵抗することになる。

孔伷(こうちゅう)は董卓討伐軍に参加し、第三鎮として洛陽攻めに加わったものの、歴史に残るような目立った活躍はなかった。董卓討伐後の混乱のなかでも、特に力を示したり、勢力を拡大したりすることはなかったようである。彼がどのような性格や考えを持っていたのか、どのような行動を取ったのかについての記録はほとんど残っていない。結局、孔伷は時代の波にのまれ、そのまま歴史の表舞台から消えてしまった。皮肉なことに、極端な善行や悪行をしない「中途半端」な人物は、歴史に名を残すことができないという例になってしまったのだろう。

北海の太守(地方長官)。名門出身で、かつては陳琳(ちんりん)から援軍を頼まれ、曹操軍を退けたほどの人物。その後は曹操の下で働き、遠慮なく意見を言うなど、さすが孔子の子孫らしく頭脳明晰で弁が立った。しかし、曹操が劉備(玄徳)を攻めようとした時に、「以前も曹操様は玄徳を討てなかったではないですか」と余計な発言をしたために、曹操の怒りを買い、家族とともに処刑されてしまった。

シナリオ2(194年11月「群雄 中原に争い 曹操 台頭す」)では、曹操が勢力を急拡大しつつも、呂布や袁紹などの群雄がひしめく中原の情勢は非常に不安定だ。 そんな混乱の中で長く生き抜くには、まず内政を安定させ、兵糧や資金を潤沢に確保できる基盤づくりが欠かせない。

具体的には、以下の項目を重点的に上げよう。

これらの値を計画的に上げておくと、毎月の収入に大きな差が出る。さらに、民忠(民衆の忠誠度)を高めることで、都市の反乱リスクを減らし、中盤以降の安定した経営を目指せるぞ。

内政の強化と並行して、近隣勢力との外交や軍備拡張にも注意を払おう。特に、呂布や袁紹といった強力な勢力が近くにいる場合は、贈り物や同盟交渉を活用し、序盤の不意の侵攻を避ける策も重要。 逆に、周辺が弱い勢力ならば、思い切って攻め込み領土を拡大することも有効な戦略となるだろう。

これらを念頭に置いて進めれば、多少時間がかかっても着実に国力を強化し、中盤以降の大規模な戦争にも対応しやすくなる。 焦らず堅実な内政と基盤づくりが、曹操のように勢力を急速に伸ばすための土台となるだろう。

シナリオ2の開始時点では、曹操が黄巾賊の降伏兵を取り込んだ“青州兵”を中核に、兗州(えんしゅう)一帯を勢力圏としている。 しかし、父を殺した陶謙(とうけん)への報復を狙う間に、呂布(りょふ)に兗州を奪われるなど、波乱が続く展開が続く。 プレイヤーは、強まる呂布の脅威にどう対抗するか、また袁紹をはじめとする他の群雄との駆け引きをどう進めるかがカギとなる。

董卓政権の崩壊後、中原では有力な君主たちがそれぞれの野望を抱え、覇権をめぐって争いを繰り広げている。 曹操をはじめとした強力な勢力が台頭しつつも、まだ大きな連合体制が固まっていないため、初動の外交や同盟がゲーム展開を大きく左右する。 序盤から友好関係を築き、早期に領土を拡大しておくことで、後々の大規模戦に有利な態勢を整えやすくなるだろう。

シナリオ2の主人公として登場する曹操は、全能力値が高くバランスの取れた君主だ。

シナリオ2の主人公として登場する曹操は、全能力値が高くバランスの取れた君主だ。

黄巾賊討伐で優秀な兵士を集め、新たな軍団「青州兵」を編成するなど、戦略的な判断と行動力で、混乱する中原を着実に制圧していく。

初期の拠点は戦略的に有利な位置にあり、じっくりと国力を蓄えられるので、初心者にも扱いやすい選択になるだろう。

魅力値99という圧倒的な人望を誇る劉備は、政治と人材集めに長けた君主だ。

魅力値99という圧倒的な人望を誇る劉備は、政治と人材集めに長けた君主だ。

シナリオ2では、曹操とは異なる視点で、混沌とした中原の世相を乗り越えるドラマティックなプレイが楽しめる。

小さな勢力から一気に成長させるその戦略性が魅力になるだろう。

呂布は圧倒的な武力と戦闘センスを持つ猛将だ。

呂布は圧倒的な武力と戦闘センスを持つ猛将だ。

シナリオ2では、曹操が一時失った兗州を巡る激戦の中で、彼の存在感が際立ってくる。

高い難易度に挑戦したいプレイヤーにおすすめの君主で、戦局を一変させる可能性を秘めている。

かつての同僚であり、曹操に対抗する大軍の首領・袁紹は、内政・軍事・外交のバランスが求められる君主だ。

かつての同僚であり、曹操に対抗する大軍の首領・袁紹は、内政・軍事・外交のバランスが求められる君主だ。

シナリオ2では、曹操の急激な台頭に対抗する勢力として登場し、戦略と計略で着実に勢力を拡大する点が魅力。

| 都市名 | 読み方 | 人口 | 民忠 | 金 | 兵糧 | 開発 | 治水 | 商業 | 技術 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 襄平 | じょうへい | 65,000 | 40 | 100 | 300 | 22 | 41 | 24 | 25 |

| 北平 | ほくへい | 85,000 | 60 | 2800 | 6000 | 30 | 44 | 30 | 23 |

| 代県 | だいけん | 113,000 | 38 | 100 | 300 | 25 | 45 | 25 | 29 |

| 晋陽 | しんよう | 87,000 | 40 | 100 | 300 | 22 | 46 | 27 | 28 |

| 南皮 | なんぴ | 431,000 | 70 | 4100 | 10600 | 60 | 40 | 61 | 48 |

| 平原 | へいげん | 375,000 | 55 | 3900 | 7600 | 59 | 41 | 56 | 39 |

| 鄴 | ぎょう | 190,000 | 65 | 4000 | 8500 | 61 | 41 | 55 | 43 |

| 北海 | ほっかい | 92,000 | 66 | 3600 | 4900 | 37 | 85 | 35 | 40 |

| 濮陽 | ぼくよう | 173,000 | 42 | 3300 | 6700 | 31 | 60 | 36 | 39 |

| 陳留 | ちんりゅう | 224,000 | 57 | 100 | 300 | 58 | 42 | 47 | 40 |

| 洛陽 | らくよう | 619,000 | 55 | 4200 | 7900 | 55 | 41 | 67 | 66 |

| 弘農 | こうのう | 139,000 | 57 | 3600 | 6300 | 64 | 42 | 48 | 50 |

| 許昌 | きょしょう | 497,000 | 60 | 100 | 300 | 47 | 58 | 63 | 68 |

| 譙 | しょう | 444,000 | 52 | 100 | 300 | 41 | 50 | 50 | 63 |

| 汝南 | じょなん | 430,000 | 45 | 100 | 300 | 42 | 50 | 51 | 62 |

| 下邳 | かひ | 173,000 | 68 | 3300 | 5600 | 54 | 44 | 58 | 43 |

| 徐州 | じょしゅう | 196,000 | 72 | 3400 | 6000 | 57 | 43 | 57 | 44 |

| 寿春 | じゅしゅん | 154,000 | 58 | 3700 | 5500 | 45 | 31 | 70 | 35 |

| 建業 | けんぎょう | 289,000 | 55 | 3400 | 4900 | 46 | 39 | 72 | 48 |

| 呉 | ご | 229,000 | 44 | 3100 | 5600 | 37 | 32 | 67 | 34 |

| 会稽 | かいけい | 124,000 | 65 | 3700 | 5200 | 38 | 34 | 64 | 37 |

| 盧江 | ろこう | 136,000 | 50 | 2500 | 4500 | 33 | 32 | 67 | 38 |

| 柴桑 | さいそう | 210,000 | 46 | 100 | 300 | 33 | 35 | 63 | 33 |

| 宛 | えん | 401,000 | 65 | 7200 | 8600 | 56 | 60 | 59 | 59 |

| 新野 | しんや | 321,000 | 45 | 100 | 300 | 63 | 33 | 40 | 34 |

| 襄陽 | じょうよう | 585,000 | 72 | 6800 | 9200 | 70 | 42 | 73 | 56 |

| 上庸 | じょうよう | 376,000 | 46 | 100 | 300 | 59 | 34 | 40 | 31 |

| 江夏 | こうか | 149,000 | 65 | 3000 | 4700 | 60 | 35 | 46 | 32 |

| 江陵 | こうりょう | 234,000 | 70 | 4500 | 5800 | 62 | 36 | 55 | 35 |

| 武陵 | ぶりょう | 129,000 | 41 | 100 | 300 | 51 | 41 | 35 | 31 |

| 長沙 | ちょうさ | 320,000 | 60 | 100 | 300 | 56 | 45 | 52 | 36 |

| 桂陽 | けいよう | 226,000 | 42 | 100 | 300 | 47 | 39 | 35 | 37 |

| 零陵 | れいりょう | 301,000 | 40 | 100 | 300 | 49 | 41 | 40 | 39 |

| 永安 | えいあん | 324,000 | 48 | 100 | 300 | 21 | 52 | 27 | 29 |

| 江州 | こうしゅう | 256,000 | 63 | 2800 | 3800 | 23 | 53 | 31 | 32 |

| 長安 | ちょうあん | 302,000 | 48 | 7200 | 11600 | 78 | 35 | 77 | 75 |

| 安定 | あんてい | 92,000 | 40 | 100 | 300 | 33 | 60 | 34 | 35 |

| 天水 | てんすい | 129,000 | 40 | 100 | 300 | 35 | 59 | 32 | 30 |

| 西涼 | せいりょう | 97,000 | 59 | 3800 | 6200 | 34 | 65 | 45 | 36 |

| 漢中 | かんちゅう | 170,000 | 51 | 3900 | 6000 | 50 | 71 | 42 | 43 |

| 下弁 | かべん | 108,000 | 38 | 100 | 300 | 43 | 64 | 43 | 42 |

| 梓潼 | しどう | 255,000 | 62 | 3000 | 4300 | 46 | 61 | 43 | 45 |

| 成都 | せいと | 358,000 | 68 | 5100 | 6700 | 54 | 66 | 54 | 55 |

都市の住民数。多いと、徴兵できる数が増える。

MAX:3,000,000(人)

君主・太守に対する住民の忠誠度。高いと金・兵士の徴収量が多くなり、低いと住民反乱が起こりやすくなる。

MAX:100

都市が保有する金の量。何をするにも金がいる。

MAX:50,000

都市が保有する兵糧の量。これがあるほど長い戦いもできる。

MAX:50,000

都市の農業開発力。高いと、兵糧の徴収量が増える。

MAX:200

都市の治水度。高いと、兵糧の徴収量が増え、洪水・台風によって受ける被害が小さくなる。

MAX:100

都市の商業価値。高いと、金の徴収量が増える。

MAX:200

都市の技術力。高いと武器の製造にかかる費用・期間を抑えられる。また、製造できる武器の種類が増える。

MAX:200

シナリオ2「群雄 中原に争い 曹操 台頭す」は194年11月の設定です。曹操が兗州で独立し、黄巾賊を討ち破って新たな軍団「青州兵」を編成した直後の時期を描いています。群雄割拠の混沌とした時代で、曹操、呂布、袁紹、孫策、劉備など多数の勢力が中原で覇権を争っている状況からスタートします。

青州兵とは、曹操が青州の黄巾賊を討ち破った際、降伏した黄巾賊の兵士から優秀な者を集めて編成した曹操軍の中心的存在となる新しい軍団です。このシナリオでは、曹操がこの青州兵を編成した直後からスタートするため、曹操でプレイすると強力な兵力を持った状態で始められます。曹操が急速に勢力を拡大する基盤となった重要な戦力です。

初心者には曹操が最もおすすめです。青州兵を編成した直後で既に一定の戦力を持っており、荀彧・夏侯惇・夏侯淵など優秀な武将を擁しています。また、のちに献帝を迎え入れて他の諸侯より有利な立場を確立する歴史的展開を体験できます。中級者には孫策がおすすめで、江東の地盤を固めながら勢力拡大を目指せます。上級者は劉備で、弱小勢力から成り上がる挑戦ができます。

呂布は武力100という最強の個人戦闘力を持つ超人的な武将で、「呂布一人で百万の兵に匹敵する」と恐れられました。名馬「赤兎馬」に乗り、劉備・関羽・張飛の三兄弟ですら子供のように翻弄されるほどの強さです。ただし、統率78・知力30・政治13と軍略面では未熟なため、正面からの一騎討ちを避け、計略や兵力差で対抗するのが有効です。史実では曹操に滅ぼされます。

大きな違いは時代設定と勢力の成熟度です。シナリオ1(189年4月)は董卓討伐軍が結成された直後で、各勢力が小規模で群雄割拠が始まったばかりです。シナリオ2(194年11月)は約5年後で、曹操が青州兵を編成して台頭し、各勢力がより強大になっている状況です。シナリオ1は「ゼロから勢力を築く」、シナリオ2は「既に形成されつつある勢力で覇権を争う」という違いがあり、シナリオ2の方がより混沌とした戦略性の高い展開が楽しめます。

シナリオ2の最大の見どころは、曹操の急速な台頭と群雄割拠の混沌を体験できる点です。曹操でプレイすれば、青州兵編成から献帝を迎え入れ、呂布を滅ぼし、袁紹との決戦に至るまでの歴史的展開を追体験できます。また、呂布、袁紹、孫策、劉備など個性的な君主が17勢力も選択可能で、それぞれ異なる戦略と難易度でプレイできます。中原での激しい覇権争いと、各勢力の台頭・衰退のドラマが楽しめる、戦略性の高いシナリオです。