更新: メニューバー追加

赤くて小さな果実、クコの実。

乾燥させたものをよく見かけるが、それほど甘くもないし、おやつやデザートにもりもり食べる人も少ないのではないだろうか。クコの実の栄養

平安時代に100歳超えの伝説を生むほど栄養効果を信じられ、重宝されていたクコの実。

寿命を延ばしたり認知症を予防するスーパーフードの候補として注目されている。果たしてどんな栄養が入っているのかというと、タンパク質とアミノ酸にビタミンB群、カルシウムにマグネシウムに亜鉛に鉄分、それにリンとビタミンE、βカロテンも豊富だ。 美肌と肝臓、腎臓の調子を良くする効果があることで有名なクコの実だが、それは豊富なアミノ酸とビタミンEのおかげである。

乾燥クコの実の100gあたりのカロリーは100gで387kcal。

1粒0.5gもないので、1粒1~2kcalだろう。たくさん食べてもカロリーオーバーにはならない。

ほしい栄養は大体入ってる感あるでしょ。

乾燥したクコの実にはβカロテンも3,000μg含まれてるから緑黄色野菜並みよ。

栄養一覧

| 名前 | イメージ | 効果 |

|---|---|---|

| βカロテン |  |

:目や皮膚の粘膜の健康を守ってくれる。 |

| ビタミンK | 血液を固めたり、骨を強くするのを助ける。 | |

| ビタミンB1 | ブドウ糖をエネルギーに変えてくれる。 | |

| ビタミンB2 | 皮膚、髪、爪の細胞を生き返らせてくれる。 | |

| ビタミンE |  |

抗酸化作用で体を若く保つ。 |

| ナイアシン |  |

皮膚や粘膜を健康に保つ。 |

| パントテン酸 |  |

肌や粘膜を健康に保つ。 |

| ビタミンB6 | 赤血球をつくってくれる。 | |

| ビタミンC |  |

疲れをとってくれたり、風邪の予防になる。肌を綺麗にする。 |

| 亜鉛 | ||

| 葉酸 | 細胞を作ったり生き返らせたりする。 | |

| タンパク質 |  |

血液や筋肉の材料になる。 |

| カリウム |  |

余分な塩分を体外に出す。 |

| カルシウム |  |

骨や歯の材料になる。 |

| リン |  |

骨や歯の材料になる。 筋肉や脳の栄養になる。 |

| マグネシウム |  |

血をサラサラにする。 |

| 鉄分 |  |

血液の材料になる。 |

| 銅 |  |

貧血などから守ってくれる。 |

| ベタイン |  |

胃や肝臓の機能を助ける。肌や髪を美しく保つ。 |

| 他アミノ酸(18種類) |  |

体の色々な部位の材料になる。 |

| 食物繊維 |  |

便秘の改善に役立つ。 |

ビタミンもミネラルもアミノ酸も食物繊維も摂れてカロリー過多にはならない。まさに万能薬ね。

↑目次へ戻る

クコの実はフルーツっぽくないわよね。

だけど栄養価は他のフルーツと比べてもとても優秀なのよ。

彼女はクコさん。

仕事ができて後輩の面倒見もいい優秀な彼女だが、時には落ち込むこともあるようで…

それに私にはステキな友(※)にも恵まれてるわ。元気だしていきましょ。

そうね、たまにはクコの実のすばらしさを振り返るのもいいわね。

目次 ↑タイトルへ項目をクリック(タップ)すると好きな項目にとべるよ! | |

|---|---|

| 栄養 | |

| クコの実とは |

| 詳細 | |

| 歴史 | |

| 食べ方 | |

| クコの実茶 |

| クコの葉の栄養 | |

| 今日のいい言葉 | |

クコの実とは

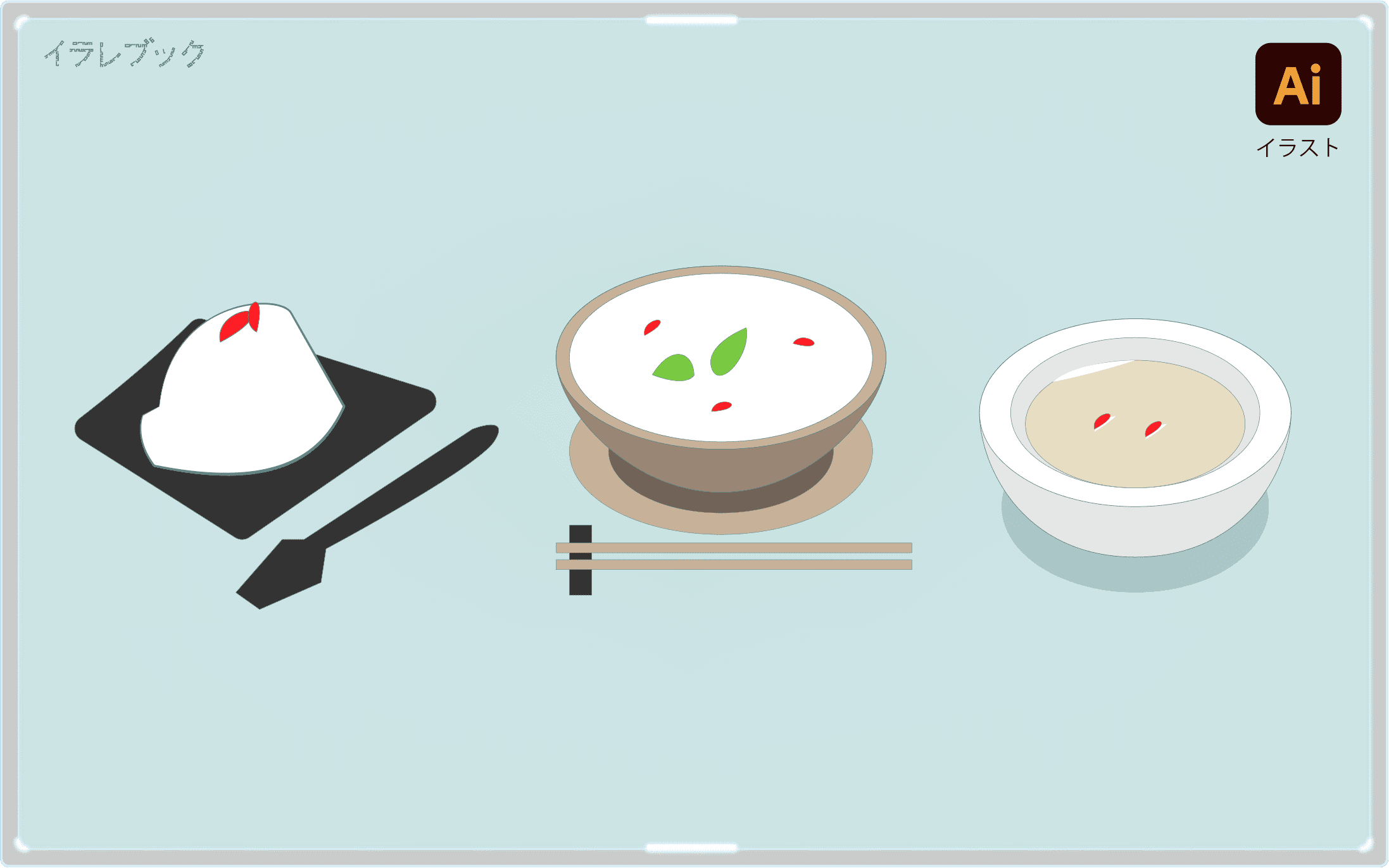

中華料理でお粥や薬膳スープの上にパラパラと乗っている赤くて細い実。これがクコの実だ。

味は甘くて、しょっぱくて、そして少し苦くて、すっぱくて…なんとも複雑で言い表し難い。一粒をじっくり味わうように噛んでみて、「……?うーん、もう1粒。…うーん?」となる感じだ。 美味しいと言えばおいしい。 だがすごい美味でクセになる!という感じではない。とはいえ決してまずくはない。とにかく健康によさそうな味がする。 風の谷のナウシカを観た事がある人なら、ナウシカが村の少女たちに貰った貴重な実、「チコの実」を思い出すのではないだろうか。クコの実はそのモデルになったと言われている。 他に夏目漱石の有名な小説「草枕」にも、枸杞(クコ)の生垣が登場する。あまり馴染みがなさそうでいながら日本でも昔から親しまれているのだ。

最近中国から渡ってきた実だと思われがちだけど、実は日本にも身近な果物なのよね。

↑目次へ戻る

詳細

ナス科ナス目。意外なことにナスの親戚だった。

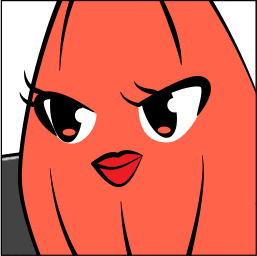

英語ではウルフベリーと呼ばれたりゴジベリーと呼ばれたりしている。見た目赤いし甘酸っぱくもあるので、実際はナスの仲間ではあってもベリーと呼びたくなるのは納得できる。 とはいえ花はナスの花そっくりだ。 紫色で、桔梗の花に似た形をしている。 花言葉もちゃんとある。

「お互い忘れましょう」

「過去を水に流す」

別々の道を歩きそうな雰囲気の言葉だ。

ナスさんと私、実は友だちでありながら親せき同士でもあるのよね。

ナスはヘタにトゲがあるのだけど、クコも葉っぱの脇にトゲがあるの。それに花も似てるのよ。

花言葉の「水に流す」は、このトゲが由来している。

実を採るときに指にトゲが刺さってしまうことがよくあるのだが、クコの実はとても栄養価が高いので「痛い思いをさせられたけど、これだけ栄養のある実が採れたのだから痛みのことは忘れよう」…という人々の気持ちが花言葉になっているのである。しかし他に、クコの実のカリウムの多さも理由になっているかもしれない。

カリウムは体内の余分な塩分を外に出すための利尿作用が高い成分なのだが、乾燥させたクコの実はそのカリウムの量が果物界でもトップクラスに多いのだ。その効果の点からも「水に流す」という花言葉が付けられたとしてもおかしくはない。

余分なもの、余計な過去…そういうものはサラッと流してしまうのが一番よ。

……ちなみに、花言葉にはもう1つ由来があるのよね……

クコの実は滋養強壮効果が高いため、出稼ぎなどで家を離れた人が食べると浮気をしてしまうという言い伝えがあったのだ。

浮気をされてしまったらまあ遺恨は残さずお別れしましょう。そんな感じだ。ちなみに「誠実」という花言葉もある。 体に精力がみなぎっても、誠実な心を貫いてほしい。そういうことだろうか。 日本でも全国で栽培されていて、平安時代に文徳天皇も栽培していたり江戸時代に徳川家康が愛食していたそうだ。

文徳天皇、享年31歳。

(平安時代の平均寿命:30歳程度)

徳川家康、享年73歳。

(江戸時代の平均寿命:35歳前後)

裕福な食生活だったと思うので、平民に比べると手厚い医療制度や豊かな食生活で健康的に生きていただろうが、クコの実を長寿の実として重宝し、生活に取り入れていたのは確かだ。 なお文徳天皇については、元気だったのに急に病に倒れたといい、暗殺説もささやかれている。 中国では楊貴妃も毎日3粒食べていたという。

それだけ栄養価が高さが評価されていたってことよ。

距離が離れて浮気をするかしないかは精力よりも誠実さの問題だもの。

それにしても平安時代までさかのぼっちゃったわね。せっかくだから歴史をもう少し深堀りましょ。

↑目次へ戻る

歴史

中国の最古の薬物書である「神農本草経」に上薬として紹介されている。

上薬とは、効果が高く毒性は極めて低い、不老長寿や強壮効果がある!という、最高ランクの素材であるという格付けだ。これを読んだ平安時代の人物で、 典薬寮に勤めていた医学生、竹田千継が、 クコの実を生活にとり入れ始めた。 そんな彼は100歳になっても若々しく、 スーパーおじいちゃんとして有名になった。 それで文徳天皇が「私のために栽培しろ」と命じ、 自分も食べ始めたのだという。 これは「服薬駐老験記」という 平安時代に書かれた本の一節だ。 なお、文徳天皇の命令でこき使われるようになり、 竹田千継は101歳で死んでしまったそうだ。 ラストが悲しいお話だ。

分徳天皇はさっき話した31歳で亡くなった天皇よ。

それを思うと余計に竹田さんへの感情が複雑なの。ご冥福をお祈りするばかりだわ。

とはいえ、それでも平安の世で101まで生きたなんて素晴らしい長寿よね。

その一番の要因と言われるクコの実。どれほどの栄養価なのか興味出てこないかしら。

↑目次へ戻る

食べ方

そのままおやつに食べていると、複雑な味が口の中で変化するのが楽しく、顎の運動にもなって、とてもいい。

30分に1粒口に入れ、 もぐもぐと噛み締めるのだ。料理に取り入れるなら、 何にでもかけて食べられる。

![]()

中華がゆや杏仁豆腐に乗せるのが定番だけど、あまり味を邪魔しないから何にでも合うわ。

チャーハンの具にしたりクッキーの乗せても美味しいかもしれないわね。

あとはお茶として利用する方法もあるのよ。

↑目次へ戻る

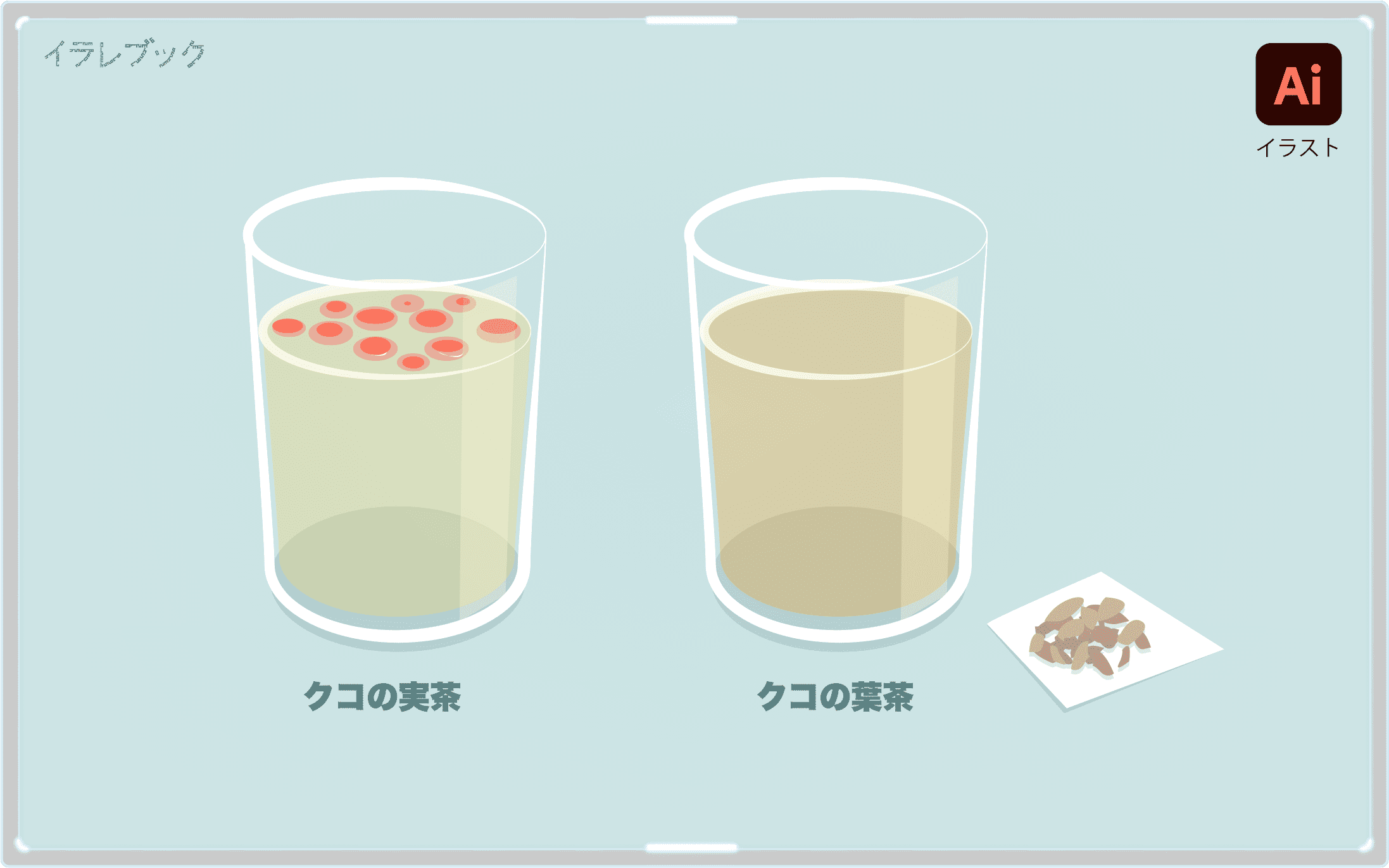

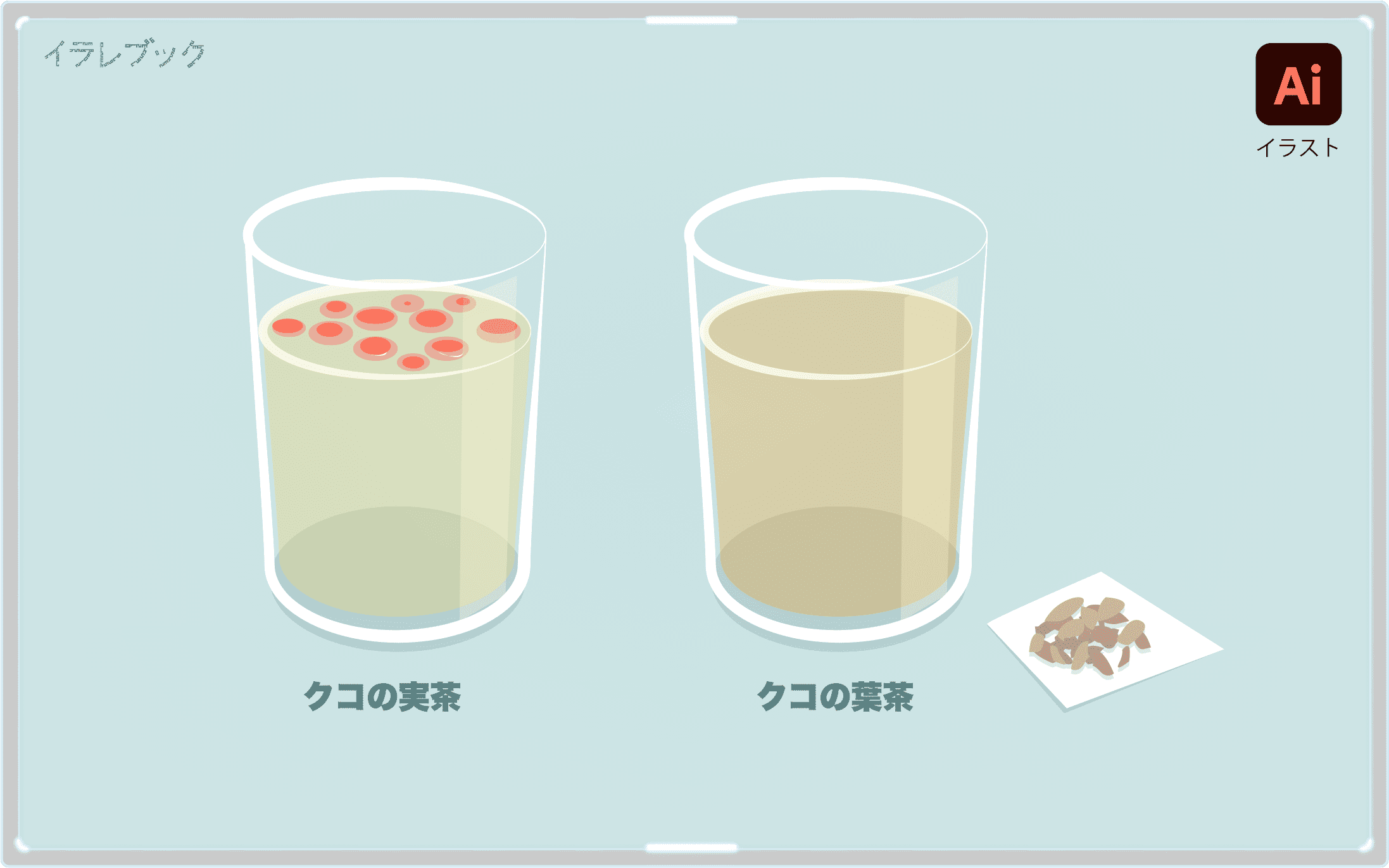

クコの実茶

乾燥クコの実をお湯または好きなお茶に10粒前後浮かべてそのまま飲む方法だ。

乾燥した果実がお湯を吸って柔らかくなる。クコの実はちょっとしょっぱみもあるので、 お湯がほのかに塩味になって美味しいのだ。 ちなみに実ではなく葉っぱを使う、 「クコの葉茶」というのも存在する。 これは他のお茶と同じく 乾燥させた葉っぱや茎を細かく砕いたものだ。

お茶感を強めたい場合はやっぱり葉も入れたいわよね。

クコは葉っぱにも栄養があるの。

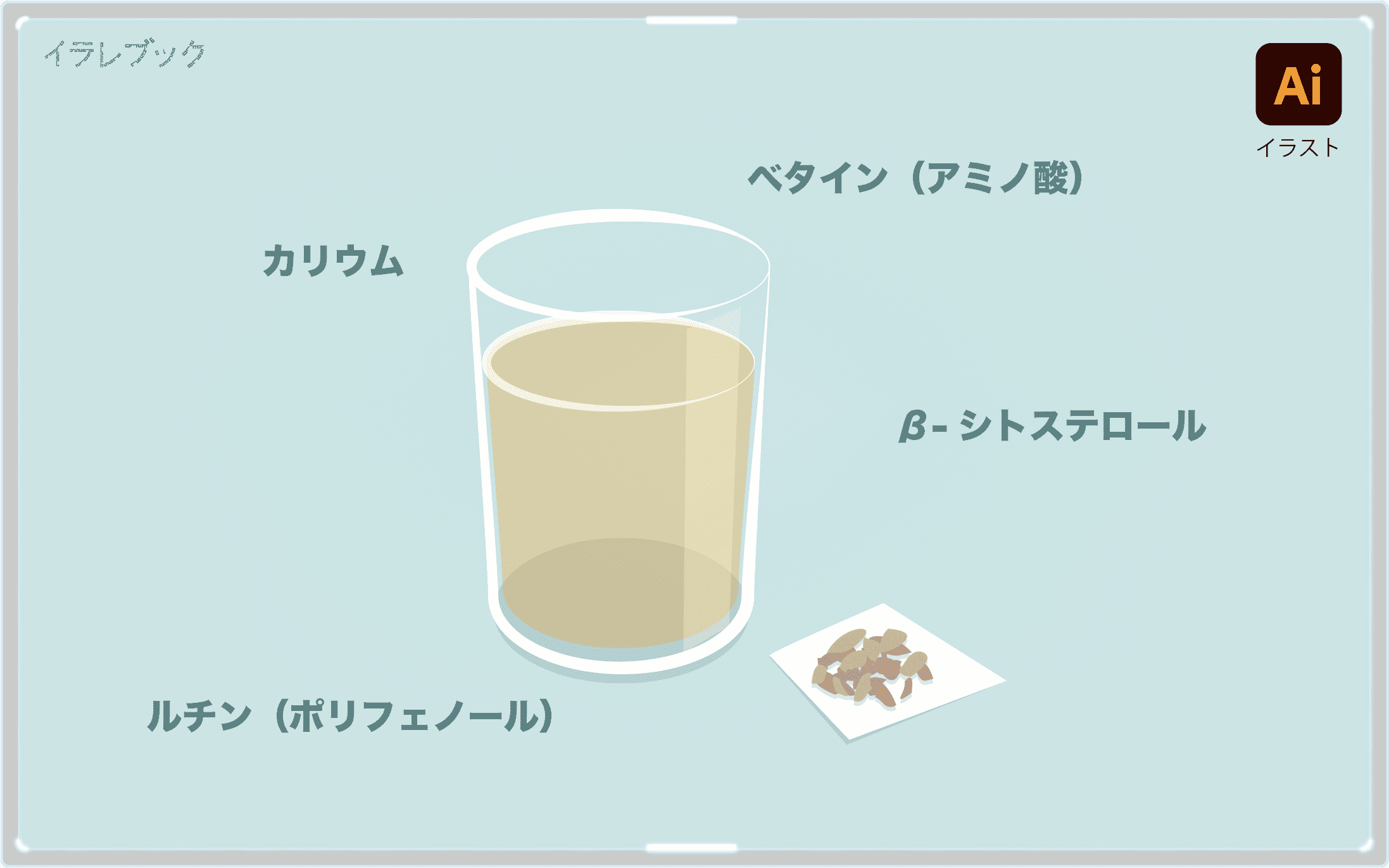

クコの葉の栄養

クコの葉もクコの実と同様にアミノ酸が豊富に含まれている。

| 名前 | イメージ | 効果 |

|---|---|---|

| カリウム |  |

余分な塩分を体外に出す。 |

| ルチン(ポリフェノール) |  |

抗酸化作用で体を若く保つ。血管を丈夫にする。 |

| ベタイン(アミノ酸) |  |

胃や肝臓の機能を助ける。肌や髪を美しく保つ。 |

| β-シトステロール |  |

血液中のコレステロールを低下させる。 |

β-シトステロールというのは、植物性の脂(あぶら)の一種で、植物の細胞膜をつくっている成分だ。

この植物性の脂は人体に吸収されない。そして逆に動物性の脂(コレステロール)を 体外へ運んでいく役目を果たす。 なので悪玉コレステロール値が高いなあ… という悩みがあるときはクコの葉茶を飲むと良い。 このクコの葉茶にクコの実を浮かべれば、 実と葉の栄養を両方取れて一石二鳥だ。

実と葉、両方活用することで健康に長生きできるということね。

あとはそうね、ストレスをためずに過ごすことも大事だと思うわ。

↑目次へ戻る

今日のいい言葉

自分のしていることが、自分の目的になっていないほど苦しいことはない。

夏目漱石

したいことをして長生きできたら、きっと一番幸せね。

そうそう。私の友だちであるきゅうりさんは、そう感じさせてもらえる1人よ。

いつも瞳がキラキラと輝いていて、一緒にいると元気が出るの。

クコの実とは

クコの実とは クコの実の栄養

クコの実の栄養 ↓目次へ

↓目次へ

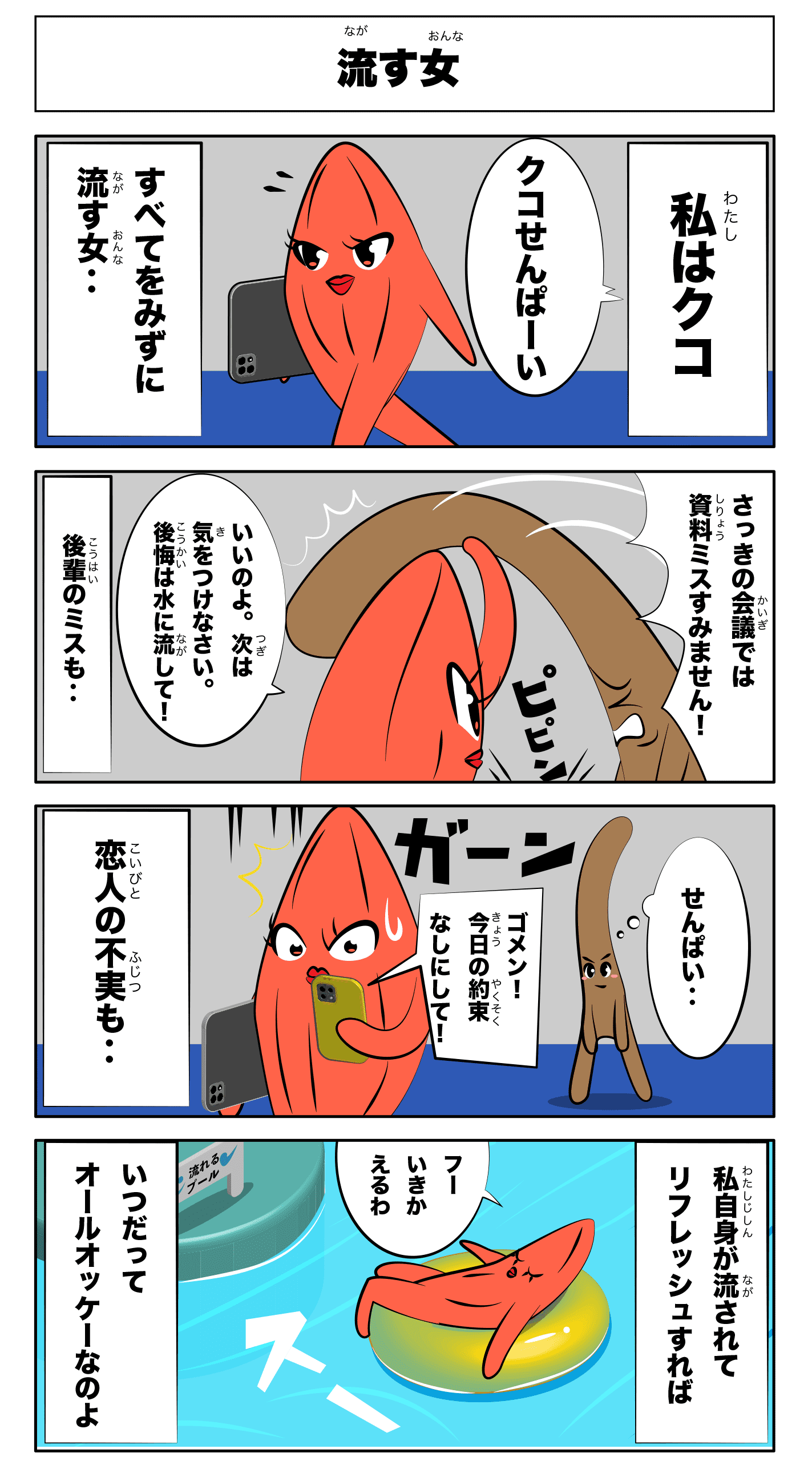

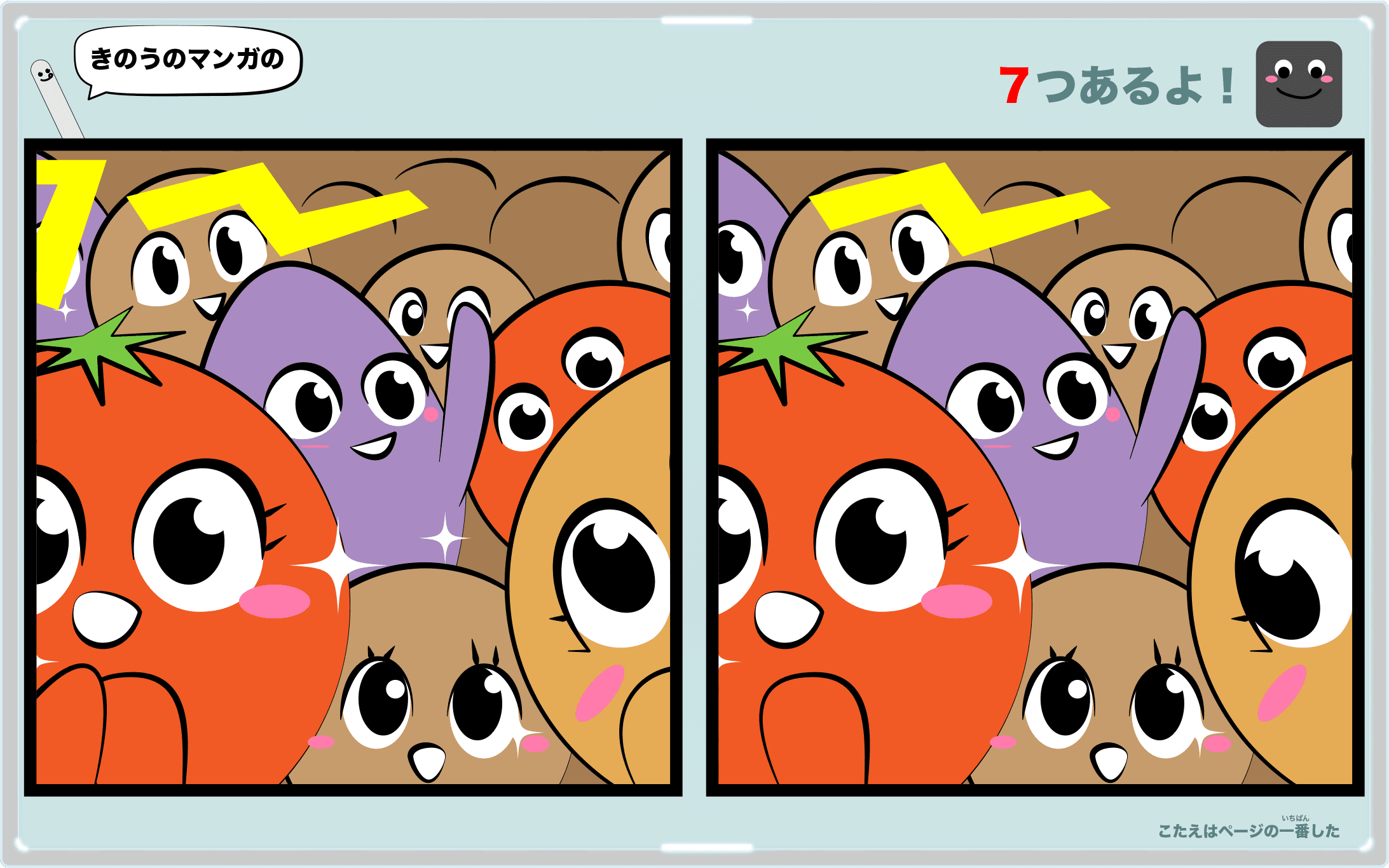

2つのイラストには、ちがうところが7つある!

毎日やれば、集中力と記憶力の向上が期待できる!

昨日の4コマ漫画のイラストの間違いを探そう!

7つ全部みつけられるかな?

2つのイラストには、ちがうところが7つある!

毎日やれば、集中力と記憶力の向上が期待できる!

昨日の4コマ漫画のイラストの間違いを探そう!

7つ全部みつけられるかな?